بعد قضاء سنوات في دراسة فنون الدراما، من المسرح إلى التلفزيون والسينما، أجد ما سأقوله الآن ثقيلاً عليّ بشكل شخصي، لكنني مضطر لأن أخوض فيه، إذ طالما حازت الاحترامَ شخصيةُ المؤلف الذي يبحث عن الأبطال الدراميين، بين عشرات ومئات الأفراد الذين تمر قصصهم في الأخبار، فيلتقط خيطاً ما في أحدهم أو إحداهن، ويشرع في التنقيب في دواخله أو دواخلها، ليخلص في النهاية إلى إنتاج القصة المناسبة للجمهور المتعطش للمتعة والتسلية، وربما التأمل.

لكن ما الذي يمكن قوله للمؤلف السعيد بما حصل عليه حين تكون الشخصية الفريدة التي وجدها ذات طبيعة إجرامية؟! هل تطغى رغبة الجمهور واجبة التلبية، بالنسبة للمؤلفين والمخرجين والشركات الإنتاجية وشبكات البث الرقمي، على هذا السؤال الأخلاقي، الذي يصير ملحاً أكثر فأكثر، بالنظر إلى حجم الهوة الكارثي الذي نغرق فيه، ونحن نرى هزائم كبرى تتعرض لها أحلام المفكرين والفلاسفة والسياسيين والحقوقيين وغيرهم، في عالم أقل تعاسة وشقاء، أمام تغول النزعات التدميرية في حروب المصالح والثروات؟

هل أخون الإخلاص للصنعة الفنية؟ حين أطلب من المؤلف الدرامي ألا يهرب بعيداً، وهو يمسك الشخصية الدرامية التي اكتشفها، كطفل سعيد بلعبته الجديدة، طالما أنها لا تصنع أمثولة أخلاقية ذات معنى وجدوى؟! أليس المبدأ الأساسي هنا، وفق أشد صياغاته تبسيطاً، هو أننا نُهزم في الدراما لننتصر في الحياة من خلال الرسالة التي يبثها في صراعات الحكاية ومنتهيات المصائر فيها؟

يجب أن يمتد السؤال الأخلاقي إلى مساحات أوسع من الشؤون الدرامية، ليحيط برغبات الصحفيين المتعاظمة، وسط التنافس الإعلامي السائد، من أجل الحصول على خبطة إعلامية

هذا الحديث ورغم ظاهره الثقافي الفني سياسيٌ بامتياز، لأن السؤال الأساسي هو يتعلق بالضرورات غير السوية، التي تجعل المنتجين سعداء بمسلسل "غريزلدا" بلانكو، زعيمة مافيا المخدرات الكولومبية الذي بثته شبكة نتفليكس قبل أيام، إذ يخرج المشاهد بصفر من المعنى، إلا بضع محطات تتبع سردية حياة مجرمة، انتهى مصيرها إلى القتل، وسط حروب كارتلات المخدرات، بعد أن أمضت عمرها، بين مرحلة الصعود المليئة بسفك الدماء، وبين سنوات الخضوع في السجن الأميركي!

وعلى المنوال ذاته، وأمام شخصية الإعلامي الذي يُسعد أيضاً بالعثور على اللقطة الصحفية المؤثرة، يجب أن يمتد السؤال الأخلاقي إلى مساحات أوسع من الشؤون الدرامية، ليحيط برغبات الصحفيين المتعاظمة، وسط التنافس الإعلامي السائد، من أجل الحصول على خبطة إعلامية، تشبه في قيمتها ما تحدثنا عنه أعلاه، عن فرح المؤلف الدرامي بالعثور على غايته!

قرأت في غير مكان آراء بعض المواظبين على تتبع الشؤون السياسية، بلقاء الصحفي الأميركي تاكر كارلسون مع فلاديمير بوتين، الذي يمكننا ودون أدنى شعور باللوم الذاتي أن نستبدل صفته الشخصية من رئيس دولة إلى مجرم، رئيس لمافيا، ليصبح مقامه في مقام غريزلدا وإسكوبار وغيرهما، وكانت معظم الآراء تشير إلى أن أصحابها لم يستطيعوا إكمال الحوار الصحفي، بسبب فظاعة الكذب الذي يسوقه بوتين أمام الجمهور وعبر الشاشات حول العالم!

إجراء لقاء مع بوتين، في بيئة الإعلام الحر الموجه للجمهور الغربي، يوازي في سوء طبيعته ومؤداه، قيام وسيلة إعلامية عربية ما، في هذا الوقت، بإجراء لقاء مماثل مع المجرم بنيامين نتنياهو!

فإذا كان الغرض من إجراء اللقاء هو جلب الزبائن/ الجمهور إلى المتجر/ الوسيلة الإعلامية، فإن هذا اللقاء يبدو للبعض وأنا منهم أشبه ببيع البضاعة الفاسدة منتهية الصلاحية، وبما يصيب مستهلكيها بالتسمم! إذ يسأل المرء نفسه عما سيجده في الخبطة الإعلامية؟ وعما سيقوله سفاك، أدت سياساته إلى قتل وتشريد الملايين، في الشيشان أو سوريا أو أوكرانيا؟!

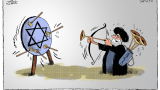

ولكي أقرب المسألة للقارئ أقول: إن إجراء لقاء مع بوتين، في بيئة الإعلام الحر الموجه للجمهور الغربي، يوازي في سوء طبيعته ومؤداه، قيام وسيلة إعلامية عربية ما، في هذا الوقت، بإجراء لقاء مماثل مع المجرم بنيامين نتنياهو! وهنا تصبح العملية تواطؤاً مع أهدافه، خاصة وأن المجرمين من هذه الطبيعة، كانوا دائماً مستعدين لدفع كثير من المال، حين يُحاصرون، لمن يقدم لهم الفرصة لمخاطبة الجمهور بشكل مباشر!

لم نعد نلتفت، وربما بسبب الكوارث التي أحاطت بنا خلال السنوات الماضية، ليس كسوريين أو عرب فقط، بل كبشر، إلى التباين الكبير بين أخلاقية التفكير بمصالح المعذبين والمقهورين والضحايا حول العالم، وهو ما يجعل المرء يشعر أن يقف في الجهة الصحيحة من التاريخ، وبين ما يستمرئ أشخاص موهوبون أن ينتجوه من أعمال مبنية على تسويق المجرمين عبر الشاشات، بدوافع تبدو فنية أو مهنية في ظاهرها، وتستبطن الربح والتكسب في حقيقتها، دون إجراء محاكمات ذاتية أو عامة للجدوى والمآل الذي يقاد الجمهور إليه وهو يرى صور المجرمين تُلمّع في الدراما عموماً وفي الشبكات الإخبارية، لا لشيء ذي معنى يخدم الجمهور أو القضايا الإنسانية، بل لمجرد تزجية الوقت وملء الفراغات في ساعات البث الطويلة!

هل أبدو أنا ومن معي في نقطة النظام هذه، وكأننا نخرج من كتاب أخلاق مدرسي أو ديني؟! إذا كنا نظهر أمام الآخرين هذا، لا ضير، طالما أننا لا نريد المشاركة في حفلات الدعارة الأخلاقية، لا في عالم الدراما والترفيه ولا في عالم الصحافة والإعلام.

أحوال الانتقام الإيراني ومتاهاته..

أحوال الانتقام الإيراني ومتاهاته.. تقرير حريات صحفية.. ولكن بتوقيع أسدي

تقرير حريات صحفية.. ولكن بتوقيع أسدي كمنديل ورقي يستعمل لمرة واحدة ثم يُرمى في سلة المهملات

كمنديل ورقي يستعمل لمرة واحدة ثم يُرمى في سلة المهملات على هامش السخرية.. إطلالة سريعة على الولاء الأسدي

على هامش السخرية.. إطلالة سريعة على الولاء الأسدي غريزيلدا وبوتين على الشاشات عندما يصبح المجرمون أبطالاً!

غريزيلدا وبوتين على الشاشات عندما يصبح المجرمون أبطالاً!