تداول مدونون على شبكات التواصل الاجتماعي صورةً مُركّبة، منسوبة إلى شركة الأقلام الشهيرة BIC، تحتوي ثلاثة أقلام، كُتب فوق كل واحد منها تاريخ مختلف ومتباعد، بينها العام 2021، بينما صورة القلم لم تتغير!

بحثت في أرشيف هذه الشركة عن هذا الإعلان، الذي يفيد بأن الصناعة الجيدة لا تتغير، وإن مرت عليها عشرات السنوات، لكني لم أجده. وفي العودة إلى محرك البحث غوغل، تبين لي بأن أول نسخة من هذه الصورة ظهرت على صفحات عربية، في السوشال ميديا، وأن الشركة لا علاقة لها بها.

ما أثارني في "شكة" الأقلام الثلاثة أنها تغالط التاريخ، وحتى لو كانت BIC ذاتها هي صاحبة الصورة، فإنها فعلياً تكذب، إذ إن أغطيتها المقصوصة، ليست قديمة، بل غيرتها منذ فترة، لتحل مشكلة كبيرة، كنت أنا وأفراد جيلي ضحية لها، فالأغطية التقليدية المغلقة لطالما تسببت بفوران الحبر في الأنبوب البلاستيكي الشفاف، بعد أن كنا نضعه في جيوب "مريول المدرسة البيج"، أو بدلة الفتوة الزيتية، وحتى بدلة الجامعة الزرقاء، وبذلك كنا نكتسب علامة تميزنا، كوصمة فقر، بعد أن تتفشى في القماش البقعة الحبرية، يراها كل من ينظر إلينا، إذ لا نستطيع شراء بديل عنه.

ربما لا يعرف صانع الصورة، ما كان يجري مع مستخدمي البضاعة التي يروج لثبات نوعيتها، فهو على الأغلب من جيل مختلف.

ولكنه يعاني بالتأكيد عطباً في فهمه لسيرورة الزمن والتطور، فمن الواضح عدم معرفته بأن ثبات المنتجات بالطريقة التي يقدمها ليس ميزة، بل هو نقيصة، فكل شيء يتغير مع الزمن، وأول ما يتغير بعد الأفكار هو المنتجات الصناعية التي تراعي تطور أفراد المجتمع، فتغير من شكلها لتصاحبهم في أمزجتهم وفي أشكال ثيابهم، وغير ذلك من المظاهر التي تتأثر بالموضة، وبالتحولات التي تفرضها إيقاعات الحداثة وما بعدها، في تجليهما اليومي.

لا علاقة لما نحكي عنه هنا بعقدة تقديس الماضي الدينية، التي تمنح صفة الإجلال لتاريخ الدين والأحداث التي رافقت ظهوره وتمدد حضوره، رغم أن بعضها جرائم ومجازر يندى لها الجبين!

بل إن المشكلة التي تتحكم بمن صنع هذه الصورة كما بغيره، هي أبسط، لكنها قد تلتقي مع سابقتها، فهي فكرة عميقة تريد أن تمنح للمُنتج الذي يحبه صفات جيدة أبدية، وقد يكون هذا الشيء فكرة، وقد يكون فريق كرة قدم، وربما تكون شخصية راحلة، ومن الممكن أن تكون أيديولوجيا، وقد يكون الماضي ذاته، الذي صنعوا حوله الأساطير وسموه في عالم الفن بالزمن الجميل، ولا أدري ما هي التسمية التي اختارها محبو الديكتاتوريات والديكتاتوريين لأزمنتهم المفضلة، فترى بعضهم يخرج علينا بصور لصدام حسين وحافظ الأسد وقبلهما جمال عبد الناصر، كاتبين فوقها أو تحتها عبارات شعرية كقول الأخوين رحباني:

"راجع من صوب أغنية

يا زمانا ضاع في الزمن"!!

وفي مقابل هؤلاء ثمة نوعية مختلفة من البشر، تريد أن تنكش تحت كل أحجار الماضي، لتكشف عن عوراته، ولتفضح تفاصيله، حتى وإن انساقت إلى مستويات، لا تستحق بذل الجهد أو النظر فيها.

فهل يكفي الاعتراف بأخطاء الماضي، وإدانة مواقفه، للصفح الذاتي عن الآثام، قبل أن يكتمل المسعى بالحصول على غفران الجمهور؟

ومن الأمثلة الدارجة حالياً، أن يكتشف مشاهدون وجود راكور (خطأ في تركيب التفاصيل في سياق أحداث الفيلم السينمائي أو الدراما) في فيلم تم إنتاجه قبل 50 سنة، فيصنعون خبراً حول هذا، يطنطنون به، دون أن يشيروا إلى أن مثل هذه الأخطاء حدثت وتحدث دائماً في منتجات صناعة الترفيه.

ويتطور الموقف من أخطاء كهذه إذا اقتربتْ من المقدس الديني، فتتشكل قضية، قد تنكش في حيوات وماضي صناع الفن، كما حدث مع القائمين على فيلم "بنات الليل"، الذي عرض لأول مرة عام 1955، وتضمن خطأ دينياً في مشهد بين الفنانين حسين رياض ومديحة يسري، حين قال لها: إن "الله تعالى قال في كتابه العزيز الجنة تحت أقدام الأمهات، ودا في حد ذاته أعظم تكريم للأم"!

لقد نسب كاتب السيناريو قولاً من "الأثر" إلى القرآن الكريم، وقد مر الأمر في زمانه، وتقبله الجمهور، عن معرفة أو جهل، وذلك لأن السياق الذي يحيل كل الأقوال الأخلاقية إلى السياق الديني كان مُستحباً، طالما أنه يخاطب عموم الناس، ولهذا فإن اعتبار الخطأ الذي أثار الكثيرين في زمننا الحالي فادحاً، يبدو نوعاً من المغالاة، خاصة وأنه يُبنى على توجه أصولي، يدين الفن، ويجرمه بتشويه أخلاق المجتمع، وليس بتهمة تشويه الدين فقط!

التعمق في رؤية أخطاء الماضي، دون الالتفات إلى ما يشبهها في الحاضر، يجعلها جزءاً من سياق مَرَضي، يهجس بسطوح الظواهر دون التعمق في مضامينها، وهنا سنتذكر خطأ مشابهاً ارتكبه ديكتاتور تونس المستجد قيس سعيد حينما نسب منذ فترة قصيرة قولاً غريباً إلى القرآن الكريم، ففي مسار هجومه على حركة النهضة، قال مخاطباً الإسلاميين "ليتذكروا قوله سبحانه وتعالى (قل الحق ولو كان على نفسك)"! الأمر الذي كشف عن ضعف ثقافي لديه وليس دينياً فقط، تحدث عنه كثيرون، واكتملت تفاصيله حينما أعلن قبل أيام عن حل المجلس الأعلى للقضاء، إذ تبين أن الرجل لديه ضعف مهني أيضاً، فأستاذ مادة "القانون الدستوري" الجامعي المتقاعد، يخلط بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقانونية في كل ما يفعله، بعد استيلائه عليها كلها، ما يجعل السؤال عن ماضيه، وما كان يدرسه لطلابه شرعياً، إذ لا يعقل أن تُبتر قاعدة الفصل بين السلطات الدستورية، في عقل من يدرس الدستور، عن السياق الواقعي، الذي يجب أن تطبق فيه، إلا إذا كان الشخص المعني مصاباً بالانفصام!

وبينما يحن قيس سعيد وأمثاله لأزمنة الديكتاتورية، ثمة من يعلن اعتذاره لشعبه عن مواقف اتخذها في الماضي، ولا سيما زمن ما قبل الثورة، وهذا ما فعله دكتور الفقه الإسلامي، محمد حبش، في خطوة جريئة حينما اعترف عبر منشور على صفحته قبل أيام بمساندته لنظام الأسد ومحاولة التستر على الجرائم التي ارتكبها، معتبراً أن تلك الأيام كانت بمثابة خطأ منهجي، وليس نفاقاً أو تآمراً على الناس، مشيراً إلى أن الأيام التي ابتسم فيها للظالم وجامله بحجة أنه مقاوم وأنه يشتم إسرائيل، هي "أيام عار". داعياً إلى عدم تصديق رجال الدين "إذا برروا الدفاع عن الباطل تحت عنوان: مصلحة الدعوة، والحفاظ على المنبر، وسلامة التلاميذ، والضرورات تبيح المحظورات، والطاعة لولي الأمر ولو أخذوا أموالكم وضربوا أبشاركم!".

فهل يكفي الاعتراف بأخطاء الماضي، وإدانة مواقفه، للصفح الذاتي عن الآثام، قبل أن يكتمل المسعى بالحصول على غفران الجمهور؟

سؤال يقودنا إلى مراجعة تفاصيل قاسية على الجميع، وللحديث بقية، قد تأتي يوماً ما!

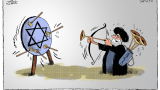

أحوال الانتقام الإيراني ومتاهاته..

أحوال الانتقام الإيراني ومتاهاته.. تقرير حريات صحفية.. ولكن بتوقيع أسدي

تقرير حريات صحفية.. ولكن بتوقيع أسدي كمنديل ورقي يستعمل لمرة واحدة ثم يُرمى في سلة المهملات

كمنديل ورقي يستعمل لمرة واحدة ثم يُرمى في سلة المهملات على هامش السخرية.. إطلالة سريعة على الولاء الأسدي

على هامش السخرية.. إطلالة سريعة على الولاء الأسدي غريزيلدا وبوتين على الشاشات عندما يصبح المجرمون أبطالاً!

غريزيلدا وبوتين على الشاشات عندما يصبح المجرمون أبطالاً!