ما من شك في أن حالة من الإحباط بدأت تتسرّب إلى نفوس كثير من السوريين الذين انضوَوا تحت لواء الثورة، ولا شك – أيضاً – في أن حالة الإحباط هذه تزامنت مع الانحسار السريع لقوى الثورة المسلحة وتراجعها عن معظم المناطق الجغرافية التي كانت تتموضع بها، لتعيدها إلى سلطة نظام الأسد، وكذلك انفضاح أجنداتها وارتهانها الكلي للأطراف الإقليمية والدولية.

بل ما بات راسخاً في قناعة الكثيرين هو أن كافة أشكال المقاومة المسلحة على الأرض السورية لم تعد حاملة لتطلعات السوريين بقدر ما هي خادمة لأجندات مُنشئيها ومموليها الإقليميين أو الدوليين. ولعلّ المتأمل في المشهد الميداني السوري يدرك بوضوح أن التموضعات العسكرية لأهم الفصائل المسلحة ترتسم على الخارطة السورية وفقاً للآتي:

1 – فصائل الجنوب (درعا والقنيطرة) المدعومة أمريكياً والتي انحسر نشاطها لأن مقاومتها لنظام الأسد لم تعد أولوية بالنسبة إلى الجانب الأمريكي.

2 – فصائل الريف الدمشقي ذات الثقل الأكبر والتي كانت تتخذ من بلدات الغوطة الشرقية إمارات لها، فقد تلاشت بعد أن أظهرت عجزها ليس في مواجهة النظام فحسب، بل في إقناع السوريين بصدقية خطابها وانتمائها إلى مشروع الثورة أيضاً.

3 – فصائل درع الفرات والتي تتموضع على الشريط المتاخم للحدود التركية، فهي لا تملك قرار تحركها أو كمونها، بل تعمل وفقاً لما تستدعيه أوامر الحكومة التركية.

4 – ما تبقى من فصائل صغيرة، إضافة للفصائل الإسلامية الأخرى (هيئة تحرير الشام – الزنكي – صقور الشام) فقد تم حشرها في محافظة إدلب، والريف الشمالي لحماة، وربما تنتظر مصيراً مشابها لمثيلاتها في الغوطة الشرقية.

لم يستطع الائتلاف الوطني لقوى الثورة أن يتجاوز حالته التنظيمية والإدارية المهلهلة، وإقامة جسور قوية بينه وبين أي شكل من أشكال الحراك الشعبي الثوري

إزاء حالة الانحسار التدريجي للمقاومة المسلحة، وارتباط معظم كياناتها بالإرادات الإقليمية، وانزياحها عن مساحة التأثير المباشر في مجريات الأحداث، فإن واقع المعارضة السياسية لم يكن أفضل حالاً، فلم يستطع الائتلاف الوطني لقوى الثورة أن يتجاوز حالته التنظيمية والإدارية المهلهلة، ولم يستطع كذلك إقامة جسور قوية بينه وبين أي شكل من أشكال الحراك الشعبي الثوري، ولعلّ الأمر الأكثر خطورة هو الشرخ الذي استطاعت روسيا إحداثه حين استدرجت قسماً من المعارضة إلى أستانا بحجة أن أستانا لمعالجة الشأن الميداني، ولكن النتيجة أظهرت أن المسعى الروسي إنما كان يهدف إلى سحب ملفات جنيف وتجويفها في أستانا.

وعلى الرغم من انعقاد مؤتمري الرياض(1 – 2 ) اللذين أفضيا إلى تشكيل هيئة خاصة بالتفاوض، فإن كلتا الهيئتين (حجاب – الحريري) ظهرتا وكأنهما جسمان منفصلان عن واقع المعارضة السورية وذلك بسبب عدم انبثاقهما من العمق الوطني السوري، وكذلك بسبب افتقارهما إلى التمثيل الحقيقي المقنع لخارطة الحراك الوطني في سورية، بل الأرجح أن كلتا الهيئتين تم تشكيلهما بقرار وبإرادة وانتقاء إقليمي لمعظم الأعضاء المنضوين في هاتين الهيئتين، فضلاً عن غياب معايير المهنية خلال عملية تشكيلهما والاعتماد على معيار المحاصصة والولاءات الإقليمية بل والشخصية أيضاً. ولعلّ من النتائج السلبية لذلك هو ظهور وفد تفاوضي غير متجانس من حيث الرؤى والأهداف، فضلاً عن اختراق الوفد التفاوضي من جانب العديد من الشخصيات التي تحمل أجندات بعيدة عن تطلعات الثورة السورية.

لعلّ حالة (اليُتْم) على المستوى السياسي والعسكري معاً دفعت كثيرا من القوى والأحزاب والتجمعات والأفراد في سورية وخارجها إلى التحرك سعياً لإنشاء كيانات سياسية منبثقة من الحراك الوطني وذات صلة وثيقة بمعاناة السوريين، أملاً في أن تحمل هذه الكيانات تطلعات الشعب السوري الثائر وتحظى بشرعية تمثيله، إلّا أن معظم هذه المحاولات – على الرغم من جدّيتها وأهميتها – كانت تصدم بإشكالين رئيسين:

الأول: مصادرة القرار الوطني السوري من جانب القوى الدولية والإقليمية، وعدم قدرة الكيانات الرسمية للمعارضة على استرجاع هذا القرار كاملاً أو منقوصاً.

الثاني: الانزواء الذي مارسه الائتلاف الوطني لقوى المعارضة على نفسه، وعدم قيامه بإنشاء جسور متينة مع القوى والأحزاب والتجمعات السورية، واكتفائه باعتراف سياسي دولي واسع ظناً منه أنه سيكون البديل عن عمقه الوطني الاجتماعي، علماً بأن هذا الاعتراف الدولي لم يستطع الائتلاف استثماره لخدمة القضية السورية.

ولعلّ النتيجة المشتركة لمساري الثورة المتناظرين (العسكري والسياسي) هي غياب القرار الوطني وخروج المبادرة الوطنية من أيدي السوريين

لم يكن المشهد السياسي الموازي للراهن العسكري أكثر نصاعةً، إذ لم تستطع الكيانات الرسمية للمعارضة السورية الخروج من مأزقها، بل أصبحت أكثر تماهياً مع حالة التردّي السياسي والتنظيمي الموجود في بنيتها منذ نشأتها، ولئن استطاع مؤتمر الرياض2 (22 – 11 – 2017 ) أن يوحّد منصات المعارضة في وفد تفاوضي واحد، إلّا أن هذا التوحيد لم يتجاوز الشكل الخارجي، وبسبب تداخل المنصات واختلاف غايات وأهداف أعضاء هيئة التفاوض، بات وفد المعارضة ملغوماً بأخطار عديدة، وقابلاً للتشظي في أي وقت، وذلك لغياب التجانس في الرؤى والتوجهات والأهداف، فضلاً عن الولاءات للجهات الخارجية ،سواء أكانت إقليمية أم دولية، ولعلّ النتيجة المشتركة لمساري الثورة المتناظرين (العسكري والسياسي) هي غياب القرار الوطني وخروج المبادرة الوطنية من أيدي السوريين وارتهان قوى الثورة لأجندات من خارج الوطن، فهل تعني هذه النتيجة فشل الثورة واندثار ملامحها؟.

فالذي فشل هو تشكيلات عسكرية وسياسية، والثورة لا يمكن اختزالها بذلك، فضلاً عن أن تاريخ الثورات في العالم، بل وتاريخ كل حركات التحرر يؤكد أن سيرورة الثورات ليست واحدة، فهي تمر بحالات متنوعة من حيث التقدم والتراجع، فهي لا تخضع لمعيار علمي دقيق شبيه بقوانين الطبيعة، بقدر ما تخضع للظروف الخارجية والداخلية واختلاف موازين القوى، كما تخضع لمعايير الإرادة الوطنية والقدرة على استمرار المقاومة واستراتيجية المناورة، بالتأكيد لا نريد من وراء ذلك إيجاد مبررات لواقع الثورة المؤلم، كما لا نهدف إلى إيجاد خطاب تبريري يغازل القيم ويتجاهل الواقع، ولكن نؤكد بكل يقين أن الثورة في الأصل انطلقت من معين قيمي هو الرغبة في التحرر من الاستعباد والنزوع نحو الحرية والكرامة، والسوريون الذين أطلقوا شرارة الثورة هم مواطنون سلميون حطّموا كل جدران الخوف التي أقامها نظام الاستبداد الأسدي وواجهوا بصدورهم العارية جميع أشكال القمع والقتل وانتصروا عليها، فصمود هؤلاء واستمرار تطلعهم ونضالهم من أجل بناء دولة العدالة والقانون هو ما يمكن التعويل عليه، بل هو القوّة الرافعة لأي تغيير حقيقي في سورية.

بقاء نظام الأسد على رأس السلطة حتى الآن لا يعود إلى صلابة بنية هذا النظام وتماسكه بل إلى مساندة مطلقة من دول حليفة أصبحت وصية عليه

إن الإيمان بعدالة الثورة السورية وشرعية وجودها، وكذلك الإجلال لتضحيات أهلنا السوريين وعمق معاناتهم، يجعل المرء أكثر يقيناً بجدوى استمرارية الثورة والتفاؤل بمستقبلها. وعلى الرغم من قتامة المآلات الراهنة، إلّا أن ثمة حقائق لا يمكن نكرانها لعل أبرزها:

1 – مجمل القرارات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن وأبرزها قرار جنيف 2012 والقراران 2118 – 2254، تجسّد إقراراً أمميا بحق الشعب السوري ببناء دولة الحرية والديمقراطية واختيار شكل الحكم الذي يناسبه.

2 – استخدام نظام الأسد للسلاح الكيمياوي ضد شعبه أصبح موضع إدانة دولية عامة، وحماية الروس للنظام من العقاب على جرائمه لا تعني أبدا تبرئته من الجريمة.

3 – إقدام نظام الأسد على إعدام عشرات الآلاف في السجون السورية أصبح من الملفات المحفوظة لدى جميع المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية، وهذه الملفات لن تسقط بالتقادم ولن تزيلها موازين القوى الراهنة أو توافق المصالح الراهنة والمؤقتة.

4 – تهالك بنية النظام العسكرية وهشاشة منظومته الرسمية، واعتماده الراهن على الميليشيات الطائفية، فضلاً عن صورته التي باتت مشوّهة في أذهان المجتمع الدولي، كل هذه الأمور تجعل منه نظاماً غير مؤهل لحكم سورية مستقبلاً، علماً أننا نتفهّم تمسّك بعض الأطراف الدولية به في الوقت الراهن، ولكن هذه الأطراف ذاتها تدرك قبل سواها أن نظام الأسد صالح للاستهلاك لفترة ربما لا تطول.

5 – لعلّ الأهم من ذلك كله، أن بقاء نظام الأسد على رأس السلطة حتى الآن لا يعود إلى صلابة بنية هذا النظام وتماسكه، بل إلى مساندة مطلقة من دول حليفة، أصبحت وصية عليه، مما يعني أن سلطة الأسد قد سقطت سياسياً وأخلاقياً، وبقاءها بالشكل الحالي مرهون ببقاء مساندة حلفائه التي لا يمكن الحكم أو التكهن ببقائها.

بكل تأكيد لا يمكن التعويل على نقاط ضعف النظام وحدها، بل لا بدّ من موازاتها ببرنامج عمل وطني ينبثق من إرادة السوريين وتطلعاتهم، ويراعي مصالح الآخرين ولكن لا يكون خادماً أو تابعاً لها، ولعلّ هذا الأمر مرهون بمسألة جوهرية، بل لعلها من أبرز المستحقات التي توجبها المرحلة الراهنة، وهي قدرة السوريين على إنتاج كيان سياسي يقود ثورة السوريين ويجسد تطلعاتهم ويحظى بتمثيلهم وقبولهم.

كيف السبيل إلى ذلك؟وما هي الآليات والخطوات اللازم اتباعها، ومن سيقوم بذلك؟ تلك أسئلة تستدعي مزيداً من الحوار والعمل.

إيران الوصيّة على الأسد

إيران الوصيّة على الأسد حين يكون الإبداع ضحية الإيديولوجيا

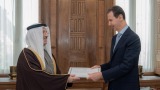

حين يكون الإبداع ضحية الإيديولوجيا دعوة بشار الأسد إلى قمة المنامة

دعوة بشار الأسد إلى قمة المنامة اللقاء المُرتقب للجنة الدستورية مصلحة سورية أم حاجة إقليمية؟

اللقاء المُرتقب للجنة الدستورية مصلحة سورية أم حاجة إقليمية؟