بين آخر دقائق كانت لي في سوريا، وبين اللحظة التي أدون فيها هذه الكلمات، مرت رحلتي الشخصية في بلدين، هما الأردن وتركيا، وكدت أعبر لبنان، لكن الوضع الأمني لا سيما سيطرة حزب الله على مطار بيروت، حالت دون ذلك، وفي هنيهة من وقت الاحتمالات، كان خيار الذهاب إلى العراق، والنفاذ عبر إقليم كردستان قائماً كواحد من طرق النجاة!

سارت الأمور هكذا مع العائلة أيضاً، رغم سلوكهم طريقاً آخر للخروج، وانتهى بنا الحال جميعاً في فرنسا.

أستذكر الآن المحطات في دروبنا، لا بكونها مجرد ذكريات، توجب على المرء أن يخوض فيها، بل كوقائع سياسية واجتماعية واقتصادية!

إذ تعيش البلدان التي مررت بها أوضاعاً صعبة، تنعكس بشكل أو بآخر على السوريين، ممن بقوا فيها مضطرين، أو جعلتهم آمالهم في نهاية قريبة إلى الكابوس، يفقدون فرص الخروج منها!

ولعلها واحدة من أشد الأوقات حرجاً على هؤلاء، أن يقوم أحد، أو تربط قوى سياسةٌ أزمات بلدانها بوجودهم!

في الأردن، الذي يعيش في الوقت الراهن مشكلات اقتصادية واجتماعية شتى، حيث عشت أربعة شهور، تعالت في وقت ما أصواتٌ ترفض وجود اللاجئين السوريين، وادعت أنهم يؤثرون في معيشة الأردنيين، لكنها سرعان ما أخمدت على يد "النشامى" الشرفاء، الذين لم يروا في جيرانهم وأقاربهم، القادمين من "الشام"، سوى إخوة وأفراد في عائلة واحدة.

بعض تخرصات المستائين، جاءت على شكل تبرم من زيادة عدد مواليد اللاجئين في مخيم الزعتري! لكن الإحصائيات التي نشرها العارفون أشارت إلى أن نسبة المواليد، وبالقياس إلى عدد السكان في المخيم، هي أقل بكثير من نسبة مواليد السوريين في وطنهم، بالقياس إلى عدد سكان البلاد، ما يوجب عدم الالتفات إلى مثل هذا الادعاء، ورفض النظر إلى ما يحتويه من مخاوف!

ردة الفعل الشعبية على ما سبق، جاءت أبلغ وأقوى من لغة الأرقام والتحليلات، فقال الأردنيون؛ بدلاً من أن تعلنوا الاستياء من كثرة الأطفال الأبرياء القادمين إلى هذه الحياة، عليكم أن تقولوا لأهاليهم: فليبارك الله لكم بذريتكم، وبقليل من الأخلاق والذوق، يمكنكم أن تتمنوا لهم العيش بكرامة في الأردن، ليكونوا حين يعودون إلى وطنهم خير إخوة وشركاء!

في تركيا، الجار الشمالي، حيث تنتشر الآن بحسب الإعلام موجة عداء للاجئين، بقيتُ ست سنوات، أدفع ما يتوجب عليّ من نقود كضرائب وأجرة بيت، مما أتقاضاه من أجور نتيجة عملي في الصحافة، فلم يحدث أن تقاضيت أي مبلغ من الحكومة التركية، ولم أحصل على أي مساعدة من أي جهة رسمية أو أهلية، لا بل إن التعاطي معي ومع أفراد العائلة كأجانب، كان يؤدي في كثير من الأحيان إلى دفع مبالغ مالية إضافية، إذ طالما تم تصوير السوريين والعرب في الأوساط السياحية والعقارية عموماً، على أنهم أثرياء! وحتى بطاقة الإقامة التي حصلنا عليها كمقيمين تمت تسميتها من قبل الإدارة الخاصة بالهجرة "إقامة سياحية"!

وبغض النظر عن التجربة الشخصية، إلا أنه من الثابت وبحسب الإحصائيات التركية ذاتها، أن ما يضيفه السوريون وكذلك اللاجئون الآخرون إلى ماكينة الاقتصاد التركي، أكبر بكثير مما يقال عن حجم الانفاق الحكومي عليهم، لا سيما أن الأرقام التي صرح بها الرئيس أردوغان في بعض خطاباته، كانت ترتفع وتتضاعف بطريقة هوائية، من دون توضيح آلية احتسابها!

الأزمة الأفظع التي يمكن للسوري أن يعيشها خارج بلاده، إحساسه المتراكم بأن كثيراً من البلدان التي مر فيها استغلته، مادياً، وسياسياً، وحملته أعباء مشكلاتها، فصار يتمنى الرحيل إلى الأجزاء الخاوية في المحيطات البعيدة وقد فعلها!

الأتراك وكما يلمس المقيمون والزائرون شعب طيب، ومحب، لكن ما يطفو على السطح، ولا سيما لجهة العلاقة مع المقيمين (لاجئين وعاملين) على الأرض التركية، يوحي بأن ثمة قنبلة قابلة للانفجار قريباً بينهم وبين "ضيوفهم"، مع تسعير الإعلام لنبض الكراهية والعنصرية، لكن الحقيقة غير الخاضعة للتشكيك هي أن ثمة مئات الآلاف من السوريين الذين باتت حيواتهم مرتبطة بهذا البلد، وأن علاقتهم بسوريا مستقبلاً ستظل مقرونة بوجود أنشطتهم الاقتصادية والاجتماعية وربما السياسية في تركيا، وهذا ما تنبه له بعض المعارضين، الذين تحلوا بالواقعية، فأشاروا إلى ضرورة عدم الحديث عن اللاجئين كغرباء، بعد مرور عقد على وجودهم في تركيا، والقيام بدلا من ذلك، بالبناء على نشاطهم وفعاليتهم، وتعلم أطفالهم في المدارس التركية، وتطبعهم ثقافياً واجتماعياً بأطباع الأتراك أنفسهم!

غير أن المسألة الأهم، قبل هذا وذاك، أن ما نتج وينتج عن سياسة الباب المفتوح أمام اللاجئين، لم يكن في أي يوم سبباً لمشكلات تركيا السياسية، لا بل إن الوضع السياسي غير المستقر، وكذلك القرارات المتغيرة، بين حين وآخر، لدى بعض الإدارات هنا وهناك، هما السببان الأساسيان في ولادة حركة هجرة معاكسة، لكن صوب البلدان الأوروبية!

ما واجهناه كعائلة حديثة العهد، من أزمات محلية في فرنسا، جعلنا نشعر وكأننا كنا سبباً لها، ففي كل مكان يصل إليه السوري تتفجر أمامه المشكلات المحلية، حتى بات يشعر وكأن ذلك هو سوء حظ لصيق به.

فقد حدث بعد أيام من وصولنا إضراب استمر لأكثر من شهرين، تعطلت فيه مصالح الكثيرين، مع شبه توقف لوسائل النقل العامة، على خلفية رفض النقابات لقانون التقاعد الذي تقدمت به حكومة الرئيس ماكرون! ولم تمر فترة على انتهاء القصة حتى جاءت جائحة كورونا بتبعاتها المستمرة حتى الآن.

في هذه البلاد التي تصادف فيها مهاجرين ولاجئين أمامك في أي وقت، وفي كل مكان، لا أحد يُشعرك بأنك غريب لكونك سورياً، وهذا الملمح يسري على كل المقيمين هنا، كما أن أحداً لا يحمل على أكتافك مشكلاته وأزماته، سوى ما تقوله السيدة مارين لوبين زعيمة الجبهة الوطنية المتطرفة عن أزمة المهاجرين بشكل عام، والتي يجب التنقيب فعلياً عن وجود السوريين غير الظاهر في تضاعيفها!

الأزمة الأفظع التي يمكن للسوري أن يعيشها خارج بلاده، إحساسه المتراكم بأن كثيراً من البلدان التي مر فيها استغلته، مادياً، وسياسياً، وحملته أعباء مشكلاتها، فصار يتمنى الرحيل إلى الأجزاء الخاوية في المحيطات البعيدة وقد فعلها!

بعيداً عن نظرية المؤامرة.. هل اتفق العالم على إذلال السوريين؟

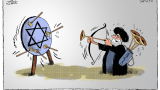

بعيداً عن نظرية المؤامرة.. هل اتفق العالم على إذلال السوريين؟ أحوال الانتقام الإيراني ومتاهاته..

أحوال الانتقام الإيراني ومتاهاته.. تقرير حريات صحفية.. ولكن بتوقيع أسدي

تقرير حريات صحفية.. ولكن بتوقيع أسدي كمنديل ورقي يستعمل لمرة واحدة ثم يُرمى في سلة المهملات

كمنديل ورقي يستعمل لمرة واحدة ثم يُرمى في سلة المهملات على هامش السخرية.. إطلالة سريعة على الولاء الأسدي

على هامش السخرية.. إطلالة سريعة على الولاء الأسدي