بلاء البشرية بوباء كورونا، أتى حدثاً منفرداً على دول ومجتمعات "طبيعية". بدأ فيها حالة ناشزة في سيرتها اليومية، ونافرة فوق مشاكلها وهمومها وهواجسها السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية. خطر استثنائي غير معتاد في سياق المخاطر التي تكيفت معها: حوادث السير، جرائم القتل الفردية، انهيار ثلجي، سقوط طائرة، غرق سفينة، انهيار مبنى على سكانه، حريق غابات، إعصار عنيف، أو حتى وقوع زلزال..

هناك، في المجتمعات "الطبيعية" ثمة معايشة متوازنة مع حقيقة الموت. بل ثمة غلبة للحياة بكل متاعبها وصخبها وقلقها. هناك ثمة "غد أفضل" مأمول، وربما في متناول اليد. ويحدث أن نرى منسوباً معقولاً من الوئام الاجتماعي، من حضور للحب، وللتسامح والتعاطف. منسوب من الطمأنينة السياسية، إذا صح التعبير. وبالتأكيد هي موصوفة كمجتمعات "طبيعية" لتوافر الكرامة لمواطنيها وحقوق إنسانية أساسية غير معرضة للانتهاك، مصانة دستوراً وأعرافاً وقيماً أخلاقية. بعبارة أخرى هي بلاد "مستقرة".

فوق كل هذا، مغالبة الحدث الطارئ أو مواجهة الكوارث العارضة، وإدارة الأزمات، إنما هي "فرصة" تُمتحن فيها جدارة الدولة وأجهزتها كما جدارة النظام السياسي والاجتماعي وقيمه ومعتقداته وسلوكه العام.

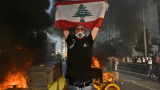

أما نحن، أهل البلاد المنكوبة والمجتمعات المريضة والدول الفاشلة، فبلاؤنا بوباء كورونا جاء تتويجاً لكوارث متلاحقة ومترافقة مع بعضها البعض، على مثال العقاب التوراتي. فاجتماع الحقارة السياسية

مئات الآلاف من اللاجئين محشورون ومتكدسون في مخيمات بائسة، تفتقر إلى الحد الأدنى من الشروط الصحية. وتنعدم فيها القدرة على الحماية الشخصية أو الخصوصية الفردية.

والفساد الاقتصادي والاضطرابات والحروب والانهيار الأخلاقي عدا انحطاط الدولة ومؤسساتها، مع جائحة مثل "كورونا".. ليحيلنا كل هذا إلى كابوس يُضاف فوق كوابيسنا، ويرخّص حياتنا فوق رخصها الأول، ويحطمنا فوق حطامنا السابق، في مشهد قيامي (أبوكاليبسي) أشبه بأزمان الطواعين وأهوالها.

وعلى نحو عياني لما نحن فيه، سنجد مئات الآلاف من اللاجئين محشورين ومتكدسين في مخيمات بائسة، تفتقر إلى الحد الأدنى من الشروط الصحية. وتنعدم فيها القدرة على الحماية الشخصية أو الخصوصية الفردية. وتفتقر إلى مقومات النظافة العامة والبيئة الملائمة للعيش الكريم، وللأمن الغذائي وللطبابة والعناية. تتسم بالفقر المدقع والحاجة الدائمة للوقاية من المرض. هؤلاء نُكبوا بالتهجير وبضياع أرزاقهم وأموالهم ومواردهم، ومعظمهم فقدوا أفراداً من عائلاتهم أو حتى معيلهم وراعيهم، فكثر أيتامهم وأراملهم وتفاقم عجزهم وعوزهم. وقبل هذا، خسروا بلادهم وذاقوا الذل والهوان وانتهكت كرامتهم.. مشردين بائسين في بلدهم وفي منفاهم. هؤلاء الذين تعرضوا للاضطهاد السياسي، الجسدي والمعنوي، ولأهوال الحرب وصدماتها، وحُشروا في الفقر وسوء التغذية، وأُخرجوا من أرضهم، وتكاثرت بينهم الأمراض وانهالت عليهم مصائب لا تُحصى، إلى حد الاختناق باليأس.. يقفون اليوم عراة بلا حماية أمام جائحة كورونا.

وإذ نرى العالم كله يواجه فيروساً لئيماً، كحدث استثنائي وطارئ يجمع البشرية في مصابها، على صورة استنفار أنظمة الاستشفاء، وإجراءات التعقيم وحظر التجول أو التجمع، وإقفال الفضاءات العامة، والإجراءات في المطارات ووسائل النقل، واستنفار الأطقم الطبية، وتقارير أعداد الإصابات والوفيات اليومية، والحملات الإعلامية والميدانية.. فهناك أيضاً صورة أخرى خاصة بنا، في مخيمات اللاجئين وخارجها: صورةُ مضاعفةِ الجحيم والرعب والموت.

هناك في العالم سبب واحد وموت واحد. وهنا عندنا أسباب كثيرة وموت أكثر.

أن نُبتلى بمجرم كبشار الأسد، بجيش البراميل المتفجرة والصواريخ الكيماوية والمجازر وقصف المستشفيات واغتيال الأطقم الطبية، بعصابات مخابرات التعذيب والتنكيل والإعدامات الجماعية والاغتصاب والتوحش السادي. أن نُبتلى باحتلالات ميليشيات مذهبية تستبيح البشر والحجر والزرع. أن نُبتلى باحتلالات جيوش القسوة الأجنبية والقتل اليومي والمهانة الوطنية. أن نبتلى بجماعات التكفير والذبح والتعصب القاتل.. أن نُبتلى بغياب الرحمة والعطف وانعدام الوئام الاجتماعي وبعداء "الدولة" لمواطنيها.. أن نُبتلى بفقدان البيت والأمان وفقدان الأحبة والأصدقاء.. أن نبتلى بالفقر المدقع وضياع المستقبل وتبدد الأمل، إلى حد فقدان الرغبة بالحياة. وفوق كل هذا مصائب لا تُحصى، فردية وجماعية، في هذه الحروب المتناسلة منذ تسع سنوات.. ثم يأتي "امتحان" بلاء كورونا!

هذا هو جحيمنا الخاص، جحيم سوريا. وهذا ما يخرجنا عن العالم السوي ومشهده المريض اليوم.

على هذا النحو يستمر الاستثناء السوري، لعنة ونكبة مستمرتان، عقاباً يمارسه نظام آل الأسد تحطيماً وقتلاً بلا رحمة لتلك الـ"سوريا" التي أرادت ذات آذار أن تلاقي المستقبل، أن تفتح باباً للحرية وللكرامة، أن تبدأ السير نحو دولة لمواطنيها، نحو مجتمع موفور الكرامة والأمان والرعاية، مجتمع حكم القانون ومبدأ المساواة.

كان الحلم أن تصير سوريا، ببساطة، دولة "طبيعية"، تغلب عليها معاني "الحياة" بمتاعبها وصخبها وقلقها ومرحها ودموعها وضحكاتها، وتشعر أنها جزء من العالم، وتشاطره حتى المشاهد الأليمة أو القصص البطولية والإنسانية في مواجهة وباء كورونا أو غيره من الكوارث التي لا راد لها.

ما حُرم منه السوريون طوال عقود، وعوقبوا عليه منذ تسع سنوات، منذ التظاهرة الأولى والهتاف الأول، هو أن يكونوا "مواطنين" تقف همومهم عند مساءلة الحكومة في تقصيرها أو تقاعسها بحمايتهم من مرض أو أزمة. أن يبدو "كورونا" منغصاً لعيشهم واستقرارهم، وحدثاً طارئاً على عاديات يومياتهم ومخالفاً لنمط عيشهم، لا أن يأتي وكأنه شقاء إضافي.. نزولاً أكثر في طبقات جحيمهم.

في ذكرى ذاك الربيع المغدور، ومع كل الألم المخزون في نفوسنا، ليس للسوريين سوى مشاطرة العالم مآسيه وإبداء التعاطف صوناً لإنسانيتنا، لمعنى ثورتنا، عسى أن يبادلنا هذا العالم - في لحظة وعيه بوحدة المصير البشري - خيراً وعطفاً وخلاصاً من بلائنا.

حكومة سعد الحريري لإنقاذ حزب الله أولاً

حكومة سعد الحريري لإنقاذ حزب الله أولاً حرائق لبنان وسوريا.. أو "صناعة" الكوارث

حرائق لبنان وسوريا.. أو "صناعة" الكوارث  إطلاق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.. لا عزاء لحزب الله

إطلاق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.. لا عزاء لحزب الله "جهنم" لبنان لم يبدأ بعد

"جهنم" لبنان لم يبدأ بعد حزب الله منتصراً على لبنان.. وفرنسا

حزب الله منتصراً على لبنان.. وفرنسا