في السؤال عن التأثير الذي تركته ثورات الربيع العربي على بنية (النظام الرسمي العربي)، قد نجد في الجواب ما هو خاذل إلى حدّ ما ، إذ تشير الوقائع إلى أن مجمل ما حمله هذا الربيع لا يتجاوز أن أحدث تغييراً أو استبدالاً للسلطات، دون أن تحمل السلطات الجديدة سماتٍ مباينة أو مفارقة للسلطات السابقة، قد يبدو هذا الكلام صحيحاً إلى درجة ما، إلّا أنه لا يعزز اليقين بأن هذا التأثير المحدود للثورات العربية قد وصل إلى منتهاه، أو أنه هو الهدف، إذ يذهب كثيرون إلى أن ما تحقق من أثر بفعل الثورات هو خطوة لا بدّ منها، ولكنها خطوة في بداية الطريق، باعتبار أن عملية التغيير الاجتماعي والتحول الديمقراطي من طور الاستبداد إلى طور الديمقراطية والحداثة، هي نتيجة لمسار تراكمي من العمل والاجتهاد والتجارب المتتابعة، فضلاً عن أن مسألة التغيير المجتمعي هي عملية لا تنحصر بالانشطار الأفقي والتغيير السياسي على مستوى السلطات والحكومات فحسب، بل هي تتطلب الحفْر في عمق الدولة والمجتمع، بغية العمل على هدم الأنساق القديمة المهترئة للدولة، واستبدالها بأنساق حديثة تحيا على قيم الحرية والحداثة وحقوق الإنسان.

وبناءً على هذا الفهم يرى كثيرون أن بنية السلطات في معظم الدول العربية، بما فيها التي شهدت ثورات شعبية، لم تغادر منظومة ( النظام الرسمي العربي) بسماته التقليدية المعهودة، تلك المنظومة التي لم يكن هدفها وسلوكها على الإجمال منذ مرحلة ما بعد الاستقلال وحتى الوقت الراهن، يتجاوز هواجسها الأمنية وحرصها الشديد على حماية ذواتها من الزوال، كما يمكن التأكيد على أنّ مجمل مشاريعها التي عملت عليها تحت شعارات مختلفة ( التنمية – التقدم – التصدي للاستعمار ....... إلخ) كانت جميعها مقرونة بما ينسجم مع مصالحها السلطوية بالدرجة الأولى، بل ربما لا نستغرب تبدّل الأولويات لديها بطريقة تثير الذهول أحيانا، كأنْ يتحوّل شعار محاربة إسرائيل وتحرير الأراضي المغتصبة مثلاً، إلى رغبة شديدة، بل استجداء ذليل لإسرائيل ذاتها، كما لدى نظام دمشق مثلاً، وذلك حين تكون العلاقة مع الكيان الصهيوني هي العاصم الضامن لنظام الأسد من الانهيار والسقوط، بل ربما أحياناً يكون استجداء الودّ الإسرائيلي شكلاً من أشكال الخطوة الاستباقية لاستشعار الخطر، كما حصل في دولة الإمارات والبحرين والسودان، ولعل ذلك بمجمله يؤكّد بقوّة على افتقار ذلك - النظام، الأنظمة – إلى مفهوم حقيقي للأمن الوطني أو القومي، طالما أن أمن تلك الأنظمة يبقى مرهوناً أو تابعاً لمنظومات أمنية خارجية.

ما لا يحتاج إلى تأكيد أن معظم الأنظمة العربية قد فشلت حتى الآن في تحقيق تنمية حقيقية لشعوبها، وما نراه من مظاهر قد تدل على تطور سواء في الجانب التكنولوجي أو تنظيم الإدارات، إنما يخضع لاستراتيجية الاستهلاك وليس الإنتاج لدى تلك الدول، فضلاً عن أن وجوده محصور ببعض الدول الغنية بمواردها النفطية، إلّا أن مظاهر ( التطور) لدى تلك الدول ذاتها ربما تغدو في مهبّ الريح نتيجة أول إشعار بالخطر، وهذا ما تعانيه دول الخليج برمتها إزاء التوغل الإيراني الذي يجعل أمن المنطقة برمتها في حالة عدم استقرار دائمة.

ما لا يحتاج إلى تأكيد أن معظم الأنظمة العربية قد فشلت حتى الآن في تحقيق تنمية حقيقية لشعوبها

لعل النهج الإستراتيجي الذي واظب النظام الرسمي على اتباعه ما يزال هو الناظم الوحيد لسلوك السلطات العربية حيال قضايا شعوبها عامة، ذلك أن تذبذب المواقف والسياسات أو انزياحها من النقيض إلى النقيض الآخر، لا يندرج البتة في إطار الاحتياجات التي تمليها مصالح الشعوب، وإنما في سياق المصالح التي تقتضيها السلطات الحاكمة بالدرجة الأولى، فكما انتهى العداء لإسرائيل والاعتياش على الشعارات المركزية الكبرى إلى استجداء رخيص لإسرائيل ذاتها، كذلك ينتهي العداء لإيران، باعتبارها خطراً يهدد الأمن القومي ومبعثاً لعدم الاستقرار، إلى استجداء ربما بدا خجولاً، ولكنه واضح الأهداف والمعالم، إلّا أن تلك الرغبة حيال مخاطبة ودّ طهران قد تستدعي هذه المرة المرور عبر طريق آخر، وهو طرْق أبواب دمشق، إذ قد يبدو المثل الشعبي القائل (كلب الأمير أمير) صائباً، وبخاصة في هذا الظرف الذي تجد إيران فيه أن الحفاظ على نظام الأسد هو إحدى أولوياتها في المنطقة، فلمَ لا يكون استغلال عزلة الأسد، واستثمار تعطّشه إلى الخروج من شرنقته الخانقة سبيلاً إلى حيازة رضا طهران؟

لقد أبدت الدول العربية مقاطعتها لنظام دمشق، عبر إطار الجامعة العربية، في العام 2012 بناء على موقف علني رافض للنهج الدموي الذي مارسه الأسد بحق السوريين، ومهما كانت الدوافع الكامنة وراء هذا الموقف العربي الجامع آنذاك، فإنه جسّد حالة من الرضا بل الإكبار من جانب السوريين، باعتباره موقفا أخلاقياً وإنسانياً بالدرجة الأولى، بل ربما أحيا ذلك الموقف حينذاك بعضاً من مشاعر الإحساس بالتضامن العربي لدى السوريين بعد أن تجفّفت تلك المشاعر وشابها كثير من اليباس، فضلاً عن كونه منسجماً مع موقف دولي واسع حيال نظام الأسد آنذاك، فما الذي يجعل الموقف العربي الرسمي اليوم يبدأ بالانعطافة نحو نقيضه، وما الذي يجعل الموقف الرافض لإجرام الأسد نزوعا مفعماً بالحنين إلى احتضانه؟ علماً أن جميع مقوّمات وحوافز الموقف الرافض ما تزال قائمة، بل ربما ازدادت تداعياتها فداحةً.

في موازاة التقارب الأردني والإماراتي المعلن مع نظام دمشق، وفي ضوء رغبة واضحة في اتباع خطوات مماثلة تبديها حكومات أخرى، ربما تكون قد نضجت إلى حين انعقاد القمة العربية المُرتقبة في آذار المقبل، يبدو الأمر المثير للدهشة والمرارة معاً، حين تكون العودة العربية إلى الدولة الأسدية تحت شعار التضامن العربي ودور سوريا الحيوي والاستراتيجي في بناء الأمن القومي العربي! فهل سيكون رئيس دولة البراميل والكيمياوي وقتل وتهجير الملايين من السوريين رائداً لصياغة أمن قومي جديد؟ ربما تفقد هذه المفارقة كثيرا من حدّتها بالعودة إلى استيعاب وفهم الآليات الناظمة لسلوك تلك الحكومات على مدى عقود من الزمن، لقد اقتضت المصالح الأمنية لتلك الحكومات – طوال عقود مضت، أن تمارس على شعوبها شتى أشكال الاستعباد والطغيان، مرة تحت شعار مناهضة إسرائيل والصهيونية، ولدى البعض الآخر تحت شعار مقاومة الهيمنة الإيرانية، وقد حان الوقت ليصبح استقواء تلك الأنظمة ذاتها بإسرائيل وإيران هو الضامن لاستمرارها والانتصار على شعوبها.

إيران الوصيّة على الأسد

إيران الوصيّة على الأسد حين يكون الإبداع ضحية الإيديولوجيا

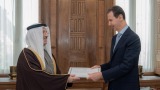

حين يكون الإبداع ضحية الإيديولوجيا دعوة بشار الأسد إلى قمة المنامة

دعوة بشار الأسد إلى قمة المنامة اللقاء المُرتقب للجنة الدستورية مصلحة سورية أم حاجة إقليمية؟

اللقاء المُرتقب للجنة الدستورية مصلحة سورية أم حاجة إقليمية؟