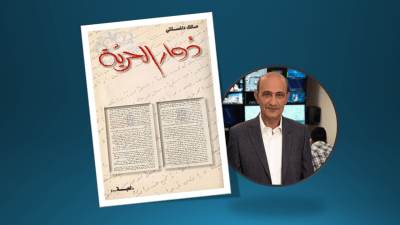

من السطور الأولى في نصّ (دُوار الحرية) الصادر عن دار البلد، للكاتب السوريّ مالك داغستاني، يبدأ القارئ يطالع بشكل مباشر طاقة الحياة وقوة الفرح المناقضة لطاقة الاعتقال وظلامه وتعذيبه وسحقه. ففي أساس الإنسان الطبيعيّ تتصارع قوتان متناقضتان في اللحظة نفسها وعلى طول الخطّ: طاقة الحياة وطاقةُ الموت.

إلى درجة أن الكاتب مستعد لقضاء سنوات أخرى من الاعتقال في حال تم وعده بأن هناك كل سبع سنوات لقاء مع هذه المرأة التي تختلط سماتها في البداية بين الأخت والحبيبة والصديقة. فليس مهمّا الآن من تكون، لكنها في النهاية تعبير فنيّ عن طاقة الحياة والاستمرار. فأن تتلاشى سنوات عمره بين يدي امرأة تعادل الحياة، فذلك أشهى وأبقى وأكثر حاجة من تلاشي هذه السنوات بين جدران معتقل فاجر.

يصعقك الكاتب بتأنّ حين تكتشف أن هذا اللقاء مع المرأة هو مجرد رؤيتها من بعيد وبصورة كأنها لمح البصر، فيما هو مقيد اليدين مسحوبٌ إلى المحكمة! إذاً هي وعلى الرغم من كونها واقعا حيا ومباشرا، لكن الواقع هنا يصنع رموزه الأدبية وأمثولاته الروحية، لتظهر المرأة الواقعية رمزاً للحياة الجميلة والطبيعة الحقيقية النائية هناك بعيدا عن متناول يد المعتقل الذاهب لجلسة محاكمته. يتضح أكثر المعنى الثنائي لجدلية الموت والحياة هنا، جدلية الاعتقال والحرية. لذلك حين يرجع لزملائه في الزنزانة ويسألونه عما جرى معه في قاعة المحكمة، فإنه لم يعد معنيّا بما جرى داخل المحكمة بل بما جرى خارجها! فيقول لهم باختصار: "لقد رأيتُها". وكأنها صرخة أرخميدس المفترضة: لقد وجدتها! من هي أو ما هي التي وجدها الكاتب؟ وأين وجدها؟ وفي أي زمان؟ هذه أسئلة منطقية وواقعية يجيب عليها النص الروائيّ أجوبة فنية جمالية ليست قاطعة.

ينطلق صاحب النصّ من تمثّله الكامل لشروط الكتابة الأدبية وليس لشروط الكتابة السياسية ولا الذكريات المتسلسلة منطقيا. خاصة أنه بصدد صياغة ساعات من المعاناة التراجيدية النادرة التي يخضع لها معتقلٌ سياسيّ في سجن سوريّ. هذا يعني أن الخيال شغّال على طول الخطّ، بل إن هذا الخيال صار يلعب بالواقع لعبا فنيا جميلا غير آبه لسلطة الواقع، لذلك تختلط الأزمنة والأمكنة وتحسب أن النصّ هو زوابع تلفّ في رأس صاحبه (الكاتب– المعتقل). فهذه المرأة التي يراها هل هي العشيقة؟ هل هي امرأة من الذاكرة؟ وأين رآها؟ هل في الحديقة؟ أم في خياله وهو يحتال على واقع المحاكمات والمعتقل؟ هل اخترع حديقة في ذهنه؟ إن كل ذلك وارد، ويجب أن يكون واردا طالما نحن مع نصّ متقن فنيا يعرف كيف يتعامل مع التفاصيل برؤية أدبية وليست عقلانية. وهو بذلك وفيٌّ لحالة معتقل سياسيّ يستنهض في أعماقه قوى روحية جبارة نادرة لا يمكن للإنسان (العادي) تصوّرها، قوى تساعده على هزيمة الواقع الذي يهزمه كل ساعة. وحتى لا يستمر الواقع في إلحاق الهزائم بالمعتقل، يستنفر هذا الأخير خياله وأحلامه ولاوعيه ويرفع منها جميعا سدّا قويا يقتنع بالفعل أنه قادر إن لم يكن على ردّ الهزيمة كلها، ففي أضعف الإيمان هو قادر على إدارتها والسيطرة على آلامها وخرابها.

"تعالي، وعلى سبيل اللعب المباح والذي لا يمكن أن يسبب أي خسرانات، نجرب هذا الافتراض ولنحاول إشادة حديقة ما، حديقة أليفة وواسعة بما يكفي لأن أكون جالسا على أحد مقاعدها الخشبية، منتظرا بلهفة مجيئك إلى ذاك الموعد المسائيّ، وأنك كنتِ عما قليل قليل سوف تصلين، أنك فجأة دخلتِ فعلا...".

ليس (اللعب) هنا تقنية فنية فحسب، بل هو تقنية وجودية إذا صحّ التعبير. إنها التقنية التي يعرفها المعتقلون السياسيون أكثر من غيرهم، فهي التي توفر لهم تلك الطاقة التي لا يمكن وصفها إلا بالأسطورية ليتمكنوا من التقليل من منسوب التراجيديا الفاجع. لذلك يستعمل فعل (لأفترض ومشتقّاته) عدة مرات، ويشير بوضوح إلى أن اللغة قد لا تحيط بكل هذه الأشياء التي يتخيلها أو يتذكرها أو يعيشها، كل ذلك والخيال محتدمٌ يتيح له الخلط بين داخل وخارج السجن، يتيح له أن يشيّد (حلم الحديقة) وحلم المرأة واللقاء بها، وسوف يتابع القارئ ببساطة أن جمال اللغة وتوتّرها كان من أجل إخفاء النزيف الأبديّ الذي لا يندمل.

يعي مالك تماما ما تعنيه الأنوثة كمعادل للحياة، بل هي الوجه الخفيّ للوجود خاصة حين يكون الكائن مستلبا من حريته تماما وهذا ما يبرر لنا كيف يصنع الكاتب تلك التشكيلات الساحرة للأنثى المصنوعة من الميثولوجيا والواقع الحيّ معا

إنه واقعٌ في مطلق الألم، هذا يعني أن يقع نصّه في مطلق الجمال. إنه ألمُ الجمالِ حين يصبح وسيلة مقاومة خارقة يتنفس من خلالها المعتقل في سجون الأسد ذي المخيلة البشعة في التدمير، نحن أمام مخيلتين في كل نصوص أدب الخارجين من المعتقل السياسيّ: مخيلة التعذيب والوحشية الفائقة، ومخيلة الروح المصدوعة والأدب الجميل. وفي حين يشوّه خيالُ المحقق والجلاد والقائد كل عناصر الحياة، ويبقى حصورا في الطبقات السفلية من الرغبات، نرى خيال الأديب متفوقا في رقيّه ونبله وطاقاته الفنية، إنه خيال الحالمين، في حين نرى أن خيال المحقق والضابط والقائد هو خيال السفلة الوضيعين.

أليس من ملامح لهذه المرأة التي يلتقي بها الكاتب؟ أجل، هي كل امرأة ممكنة، وهي تحمل رائحة المرأة الواقعية المجسدة إلى جانب ملامح المرأة الرمز الذي يثير أكثر فأكثر شهية الخيال والرؤيا الأدبية. بل إنها تصل في رمزيتها حدّ أن تتقمص شخص عرافة أو قارئة ودعٍ وهي تستقرئ مصير عاشقها، فارسها، معتقلها. تسرد عليه مسارات مأساته وتنصحه بكذا وكذا كما تنصح العرافة ضيفها. إن المقاطع الواردة على لسان المرأة وهي تتنبّأ لهي نصوصٌ تصل في شفافيتها مستوى الجَرح الكامل (بفتح الجيم). كما تصل لغة النصّ جميعها إلى ذرى عاليةٍ من الألم الذي يكاد يخنق القارئ ويغرقه بالدمع، لكن مالك يفطن إلى ذلك فيحتال على ألم القارئ بتكثيف جرعات الصياغات الفنية المدهشة والتي تتحول إلى هدهدةٍ لروح القارئ.

"يا أمّ لو تتركينني قليلا، ضيّق يا أمّ هذا القبر ضيّق، وواسع ومترامٍ ذاك الموت. أيتها البتول يا نقية، دعيني أخرج إلى حلم الشمس هذا قليلا كي أتأكد من سطوع ظلي وأعيد اكتشاف تضاريسه المنهكة، يا أمّ اسقي هذا العاشق من ماء سلوانتك علّه يكفّ عن أن يقتات السَّوفَ، قولي له "حبيبي حبيبي يا بنيّ... خاطبني يا ولداه".

تصل المرأة هنا إلى تخوم مريميّةٍ، لتتماهى مع الأمّ التي ترثي ابنها المصلوب. إننا أمام متعة أدبية تجاور في الوقت نفسه الحسّ التراجيديّ الباهظ الجاثم على روح المعتقل الذي يختنق ويبحث عمن يقول له إنه يختنق فلا يجد! لذلك يجد الكاتب أن الكتابة هي محاولة حتى لو بدت ضعيفة، لتغليف الذكريات بمسحة خضراء، بنغمٍ موسيقيّ. ولأن الكتابة هكذا فسوف نرى مالك يتجلّى عبر خطاب يمزج بين الذاتيّ والشهويّ من جهة، والكونيِّ السرمديِّ من جهة ثانية، ونراه يتفنن بلغة (نخب أول) وهو يتنقل عبر طبقات الزمن والأفكار صاهرا العوالم والعناصر فيما يشبه رؤية صوفية لا تستغني عن الألم والشرخِ الأصيل، وكأنه كلما اقترب من تشققات روحه راح يرتفع باللغة ويمعن في إظهارها جميلةً مؤثرة خلاّبةً لكي يترك تلك التشققات تتراجع قليلا أمام متعة السردِ ولذّة الكتابة. إن هاتين الصفتين الأخيرتين مما يميّز رواية مالك القصيرة، ويجعل منها مثالا من الأمثلة النموذجية على قدرة الأديب المعتقل أن يصنع من قبحِ الاعتقالِ وبشاعة سيرته، سيرةً جماليةً عالية.

لم نذكر الجانب الشهويّ عبثا، فالشهوة هنا لا تظهر بمثابتها فعلا ولا انفعالا جسدانيّا شائعا وحسب، بل إنها تأخذ دور النقيض للموات واليباس والبشاعة، إنها نداء الروح والجسد معاً، هي الطاقة الخلاقة التي تعيد الكائن المعتقل إلى شرط حريته الطبيعية، فكما هي الحرية طبيعة وغريزة، كذلك الشهوة طبيعةٌ وغريزة، وحين يخرج من السجن يقول:

"إني منذ الآن أجزم أنني بعد مغادرتي السجن، لن أتردد في التهرب من دعوة الأصدقاء الذكور حتى ولو إلى فنجان قهوة في مكان ما، وطيلة سنوات، إن من عرف المرأة حقيقة وبعمق، إن من تسكنه الأنثى في حضورها، سوف يعرف ويجيد الشوق لها في غيابها"... "إن من تحضر في ذاكرته بحة الصوت الأنثويّ فيشعر أن الألم المبرح قد غاب، وأنه قد سرى شيء مما يبعث الإغفاء إلى الأعصاب، إن هكذا رجل لا بدّ أن ينحاز لافتراضات أنثى".

هو إذا يعي تماما ما تعنيه الأنوثة كمعادل للحياة، بل هي الوجه الخفيّ للوجود خاصة حين يكون الكائن مستلبا من حريته تماما. وهذا ما يبرر لنا كيف يصنع مالك تلك التشكيلات الساحرة للأنثى المصنوعة من الميثولوجيا والواقع الحيّ معا، من المستقبل المحلوم به ومن الذكريات النائمة في لاوعي المعتقل. وكل ذلك يجعل من الأنوثة أكثر من دلالةٍ جسديّة، بل تتخطى ذلك لتعلو بمثابتها رمزاً كليا. إنها تصبح أشبه بما يقوله في إحدى عباراته "وجودا مبهما شبحيّا".

وبينما يستمر الكاتب في صناعة الحديقة الافتراضية– الواقعية، بامرأتها وعاشقها وعازفتها والحياة المسكوبة فيها، يبزغ فجأة صوت الجلاد مناديا الشرطيّ ليحضر القيود والجنازير! لكن الرواية تستمرّ في التخيل الجماليّ للعالم، تاركة فسحة لانهائية للفضاء الشاعريّ الوجدانيّ، هازمة تلك الساعات القبيحة المرتبطة بالجلاد وشرطيه وأدوات تعذيبه، وهي ساعات لا يتوقف عندها الكاتب، لأنه لا يريد أن يكرر ما قيل في هذا المجال، بل يريد أن يثبت قدرته كإنسانٍ حالمٍ على أنه ما زال يمتلك القدرة على الحرية وعلى صناعة الأجمل رغم كل التهشيم الذي نال منه هناك في ظلمات الاعتقال ووحشة المكان، تلك التي "تدفع الروح لابتكار لحظة تزيد عن القصيدة، وتقلّ قليلا عن البكاء المرير)). وهو أدمى كفيه وهو يحاول "انتزاع هذا الحلم الحديقة من فم تلك القاعة الكريهة". جميع ما يعترض الكاتب من دم وعذاب ووحشة وجنازير، يريد أن يخفيه بعيدا ليمارس (اللعبة) التي من خلالها ركّب هذا النصّ السرديّ الروائيّ الممتع. لقد وضع على غلاف الكتاب تسمية (لعبة)! وقد أتقن هذه اللعبة تماما، وأقنع القارئ بها وبمتعتها وتشويقها. كانت هذه اللعبة تقتضي منه الصراع مع سردية الاعتقال، لينتصر لسردية العشق والحلم والخيال، حيث "كل الجدران معادية ولا شيء غير المخيلة تشعل المنائر في الروح". اللعبة التي أراد من خلالها إعادة حقوقه من التمتع بسماء خالية من عناكب عملاقة تحجب القمر.

نقول (سردية الاعتقال) تجاوزا هنا، لأن مالك داغستاني يتعمد إزاحة السجن ومملكته ولا يسمح له إلا بالظهور عبر عبارات وكلمات لا تشكل حيّزا كبيرا من كتابه اللعبة، إذا فسردية الاعتقال هنا هي (النصّ الغائب) المشار إليه بعلامات محددة لا يريد الكاتب جعلها الأساس للسرد. فيما هو يستغرق في لعبته السردية وتكويناته اللغوية من أجل تشييد مفهومه حول (دُوار الحرية)! والدُّوار مفتاح نفسي وجمالي واسع الإشارات في النصّ، لأنه الصورة الفنية للحلم بالحرية واختلاطات الرؤيا بمعنى الحرية الكامل، يطلق مالك تعبير (التهاب الحلم)! إنه بالضبط الدُّوار اللغويّ – الجسديّ – الوجوديّ معا في لحظة واحدة. ويُخلص مالك للدُّوار عبر قذف اللغة نفسها في دُواراتٍ وما يشبهُ الهلوسات المدروسة بوعيٍ، وكل ذلك ردًّا فريدا على عقلانية الجلاد وقوانينه، فالجلاد منطقيّ وحرفيّ ومحرومٌ من الخيال النبيل، خياله فاجرٌ لاختراع وسائل التعذيب والإذلال، وهذا ليس خيالاً بقدر ما هو مخيلة سفّاحٍ مريضٍ، فيما الأدبُ مصابٌ بدُوار الأحلام واختراع الحريات. بل إن القارئ في كثير من الفقرات ينسى أنه أمام نصّ مكتوب في معتقل سياسيّ! وهذه مهارة رهيبة من الكاتب في تقديم شغل أدبيّ محضٍ لا يبالي بالمكان المرعب الذي ينكتب فيه النصّ. ويعتقد القارئ أنه أمام نصّ في العشق ووجد الجسد وحميميّة العناق مع المرأة باعتبارها الكون كله. ويصل النصّ في صفحاته الأخيرة إلى نوعٍ راقٍ من أنواع توظيف الإيروتيكا في مقاومة الموتِ الروحي والجسديّ. وكلما ظهر الجلاد وشعر المعتقل بقساوة الجنزير في المعصمين، أمعن الكاتب في تكثيف لغته العاشقة وتشفيفها!

وحسنا فعل الكاتب أنه لم يمزق ما كتبه في اللحظات الأخيرة من الكتابة، وأبقى لنا هذه الساعةَ الوجودية من الحلم والنشوة وقهرِ الرعب والموات والجلادين.

إن هذا النصّ زمنه ساعة، أو دقيقة، أو ربما ثانية! لأنه عبارة عن حلم، رؤيا، لعبة... لكنها لعبة نتج عنها واحدٌ من أعمق النصوص الأدبية التي كتبت داخل المعتقلات.