عند وصولهم للسلطة في عام 1979، أصبح قادة ثورة إيران يفخرون بأنفسهم لكونهم رافضين للنظام العالمي، إذ أعلن آية الله روح الله الخميني الذي كان أول مرشد روحي أعلى لإيران، بأن دولته لن تكون شرقية ولا غربية، كما اعتبر الولايات المتحدة الشيطان الأكبر، لكونها سلطة إمبريالية بارزة، فاسدة على المستوى الروحي، تدعم المستبدين غربيي الهوى في العالم الإسلامي. ولكن بنظره، كانت الشيوعية التي لا تؤمن بأي إله، والاتحاد السوفييتي على القدر نفسه من الفساد، ولهذا وجه خطابه للشعب في عام 1980 قائلاً: "أصدقائي الأعزاء، اعلموا بأن الخطر القادم من القوى الشيوعية لا يقل عن ذاك القادم من أميركا".

وهكذا، وعبر رفض أي شريك، قدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية نفسها على أنها لن تكون كأي دولة عادية تسعى لزيادة منافعها عبر عقد تحالفات، بل عرّف النظام الإيراني عن نفسه بأنه الحارس المكلف بقيادة الشعوب الخانعة في العالم نحو الحرية والعدالة. وبعد إخراج إيران للعراق من الأراضي المتنازع عليها عام 1982، أضحت حرب إيران ضد العراق بمثابة حركة تحرر تهدف لتحرير المسلمين في مختلف أرجاء حوض المتوسط. ثم أخذت الحكومة الإيرانية تتآمر على إسقاط حكومات الدول المجاورة، ومولت العديد من التنظيمات الإرهابية في مختلف أرجاء الشرق الأوسط، والحق يقال إن القيادة الدينية لإيران تجاوبت بطريقة متعاطفة مع الراديكاليين العلمانيين اليساريين المعادين لأميركا أينما صادفتهم.

ولكن الشيء الذي اكتشفته طهران بسرعة هو أن سيرها وحيدة في هذا المضمار لن يكون مؤثراً، إلا أن حماسة إيران لتصدير ثورتها جعلها تقع في خلاف مع معظم دول العالم، لاسيما دول المنطقة. ثم إن موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الحرب بينها وبين العراق والعناد الذي أبدته خلالها زاد من النزعة الطائفية في الشرق الأوسط، وهكذا صارت إيران تبيع نفطها، دون أن تتحول إلى مقصد للتجارة العالمية. وعند وفاة الخميني في عام 1989، تبين بأن هذا الرجل حقق ما صبت إليه سياسته الخارجية من أهداف.

حكم على من خلفوا الخميني أن ينطلقوا من ثورتهم في أي شيء يقررونه، ولكن عند تسلمه للسلطة، بدأ المرشد الأعلى الجديد، علي خامنئي، بالتواصل مع الخارج بصورة يشوبها التردد، إذ حافظت طهران على عدائها للولايات المتحدة التي بقيت على الدوام هدفاً تصب عليها جام غضبها، لكنها عدلت عن التزامها بأي ثورة أخرى في بلاد الإسلام، كما لم تعد تلتفت لمهاجمة دول أخرى غير الدول الغربية، ثم بدأت تبحث عن رعاة لها بين القوى العظمى.

في البداية، سعت إيران للعثور عليهم، إذ بدأت بتصيد الشركاء في لحظة غير مواتية أتت مباشرة عقب انتهاء الحرب الباردة، عندما أصبحت القوة الأميركية قوة لا يشق لها غبار. أما الأوروبيون فقد كانوا على استعداد دائم للتجارة مع إيران، غير أن استثماراتهم حتى في قطاع النفط بقيت خجولة ومترددة، في حين كانت حماسة الصين وروسيا أشد للتعامل التجاري مع إيران، غير أنهما لم تشاطراها عداءها لواشنطن، إذ كانت كل من بيكين وموسكو تتوجسان من استعداء الولايات المتحدة في ذروة الفترة التي تلت بروز قوتها في الحرب الباردة.

إلا أن كل ذلك قد تغير على مدار السنوات الخمس عشرة الماضية، إذ مع تراجع قوة واشنطن ونفوذها، قررت بيكين وموسكو أن الوقت قد حان لتتحديا النظام العالمي الليبرالي، فصارت كل منهما تستقبل بين الفينة والأخرى مسؤولين إيرانيين، وتعرضا على طهران مزيداً من الدعم الاقتصادي والعسكري. وبالرغم من أن هذه المساعدات أتت بشروط، فقد استفادت إيران منها كثيراً، إذ تزود الصين إيران بتجارة مضادة للعقوبات الأميركية إلى جانب وصول أسهل للتقانة المتطورة. ونتيجة لذلك، لم يعد هذا النظام الديني يخاف من الانهيار الاقتصادي. وفي هذه الأثناء، أسهمت روسيا بتحديث الجيش الإيراني، أما على الصعيد الدبلوماسي، فقد تحولت بيكين وموسكو وطهران إلى محور للتحريف، وهذا ما أنهى العزلة التي فرضت على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وبدعم من هؤلاء الحلفاء الجدد، أصبح بوسع الحكم الثيوقراطي الإيراني إن شاء أن يضغط باتجاه تصنيع قنبلة نووية، وبفضل دعم هؤلاء الحلفاء أيضاً، أصبحت الحكومة في طهران تحس بأنها أشد قوة وأماناً من أي وقت مضى.

الذئب الذي يمضي وحيداً

عندما سعت إيران في البداية للانفتاح في تسعينيات القرن الماضي خلال حكم الرئيس أكبر هاشمي رفسنجاني، عانى البلد كثيراً، إذ كان من الصعب على أبناء الثورة الإيرانية المفترض أنهم من طبقة التكنوقراط والذين يأتون في الترتيب بعد طبقة رجال الدين تشكيل اقتصاد أشد تماسكاً وإقامة بنية تحتية عصرية، كما لم يعجبهم حكم القانون، ونظام الضرائب الموحد، أو أي عملية ضبط أو مراقبة صادقة ومخلصة، وتلك هي الشروط الأساسية الثلاثة المسبقة للتطوير الاقتصادي المستدام. وهكذا لم يقترب أي منهم من نظام الغنائم الكبيرة في الجمهورية الإسلامية، والذي تشكل فيه العلاقات العائلية والعلاقة مع طبقة رجال الدين أو الحرس الثوري قوة اقتصادية حاسمة، كما بقي الفساد متفشياً، بل صار يمارس بأساليب عنيفة في بعض الأحيان.

يرى البعض أن إيران عثرت على بعض الفرص في الخارج قبل الألفية الحالية، وذلك عندما بدأت الصين بشراء كميات هائلة من النفط الإيراني لتلبي احتياجات الطاقة المتزايدة لديها. وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي في عام 1991، أصبحت روسيا تعاني من ضائقة اقتصادية كبيرة، ولهذا أقامت علاقة تجارية مربحة عبر بيع أسلحتها لطهران. ومقابل ذلك، تغاضت الجمهورية الإسلامية عن ذبح روسيا للثوار المسلمين في الشيشان. وبما أن إيران أدركت بأنها لا تتمتع بشعبية كبيرة في المناطق السنية الناطقة بالفارسية في آسيا الوسطى، ونظراً لعدم رغبتها بإغضاب موسكو، لذا لم تقم طهران بنشر رسالتها الدينية في الحديقة الخلفية لروسيا.

إلا أنه لم تكن لدى الصين أو روسيا أي رغبة بإقامة علاقة شراكة جدية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ كانت الصين التي ركزت بشكل كبير على تطوير اقتصادها بحاجة لدخول السوق الأميركية وللوصول إلى التقانة في الولايات المتحدة، أي لم تكن لديها أي مصلحة في التحالف مع ألد أعداء واشنطن. في حين أبدى الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسن وكذلك خلفه فلاديمير بوتين في بداية حكمه مصلحة في الحوار مع الولايات المتحدة وإقامة علاقات تجارية معها وذلك خلال سعيهما لإعادة روسيا إلى الاقتصاد العالمي. وعلى الرغم من أن خامنئي كان يرغب بتشكيل تحالف أوراسي ضد واشنطن إلا أنه لم يتمكن من تحقيق ذلك.

وبسبب العزلة الكبيرة التي شهدتها إيران في مطلع التسعينيات، وسع رفسنجاني وخامنئي من الأبحاث السرية عن الأسلحة النووية التي انطلق برنامجها في ثمانينيات القرن الماضي خلال الحرب العراقية-الإيرانية، إذ بارك كلا الرجلين شراء الأسلحة المحرمة من كوريا الشمالية، (بل وصل الأمر برفسنجاني لأن يتباهى في مذكراته التي نشرت عام 2014 بالسفن الإيرانية التي حملت موادّ حساسة قادمة من كوريا الشمالية في عام 1992، وكيف استطاعت أن تهرب من مراقبة البحرية الأميركية). وفي عام 2002، عندما كشفت مجموعة معارضة بأن الجمهورية الإسلامية لديها برنامج ذري موسع نسبياً، رد الأوروبيون بالدبلوماسية، في حين فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على نظام الملالي. ثم سارت الولايات المتحدة على النهج الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، نظراً لانشغالها بالحرب في أفغانستان ثم غزوها للعراق الذي بررته بخوفها من سعي صدام حسين لامتلاك أسلحة دمار شامل.

وصف حسن روحاني الذي كان كبير مفاوضي إيران مع أوروبا بشأن الملف النووي خلال الفترة ما بين 2003-2005، ثم أصبح رئيساً لبلده بعد ذلك، وصف تلك السنوات بأنها اتسمت بقلق استثنائي، إذ في مذكراته التي نشرت في عام 2012، أكد روحاني أنه: "لم يتخيل أحد لنظام صدام أن يسقط خلال ثلاثة أسابيع... إذ أخبرنا قادتنا العسكريون بأن صدام لن يهزم سريعاً، ولهذا قد تحتاج أميركا لستة أشهر إلى سنة على الأقل حتى تصل إلى قصره". وفي خطاب ألقاه روحاني عام 2005 أمام مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني ضم كوادر من مجلس الأمن القومي بإيران، وصف روحاني جورج دبليو بوش بالحبشي السكير، وهو مصطلح فارسي يقابله مصطلح “الأزعر” بالعربية. إذ كانت الولايات المتحدة بنظر النظام الإيراني مجرد عملاق غاضب يجوب الشرق الأوسط اليوم، وهذا ما جعل طهران ترد بحذر، وترفض مجابهة واشنطن في العراق.

فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على طهران فحدت بشكل كبير من قدرتها على استقطاب استثمارات وعلاقات تجارية أجنبية أو عملة صعبة، ومما زاد الطين بلة اعتماد إيران على اقتصاد اشتراكي ضعيف. ولهذا أصبحت الأزمة النووية التي نجمت عن ذلك نقطة تحول، وذلك عندما أدركت إيران بأنها باتت بحاجة للدعم الصيني والروسي بغية إضعاف الضغوط الأميركية المفروضة عليها.

لكن كلتا الدولتين العظميين لم تستجيبا لإيران في البداية، إذ في عام 2003، عندما سافر روحاني لبيكين وموسكو ليطلب منهما العون، صدته كل منهما، إذ بعد التلميح لواشنطن وحلفائها، قال وزير الخارجية الصيني لروحاني: "لا تتوقعوا منا أن نقف ضدهم". وفي موسكو، كان أسلوب بوتين مباشراً أكثر، إذ قال في اجتماع له مع روحاني: "لن نقف ضد العالم لصالحكم، صحيح أننا جيران، إلا اننا لن نعرّض مصالحنا القومية لأي خطر". وخلال الولاية الثانية لبوش، والولاية الأولى لباراك أوباما، استعانت واشنطن بنفوذها وسلطتها لتقنع الصين بالحد من شرائها للنفط الإيراني، ولتقنع روسيا بالحد من صفقات بيع السلاح لطهران.

إخوة بالدم

خلال العقد الأول من الألفية الثالثة، بقيت إيران تعاني من عزلتها، ولكن مع بدء العقد الثاني، بدأت الأحداث الدولية تتغير لصالحها، فالتمرد الذي ظهر في العراق، والذي غذته طهران وتم التخطيط لجزء كبير منه فيها، أنهك الإرادة الأميركية وقوتها في الشرق الأوسط. ثم ساعد تنامي المشاعر المعادية للحرب في الولايات المتحدة الرئيس أوباما على الفوز بكرسي الرئاسة، وبما أنه سعى لبداية جديدة مع العالم الإسلامي، وبدا مقتنعاً بإمكانية التغلب على الخلافات التي طال أمدها مع إيران عبر تدخله شخصياً بها، انفتحت دبلوماسية أوباما مع خامنئي على فكرة تقبل المكاسب النووية المهمة التي حققتها إيران.

بيد أن الاتفاق النووي الذي وُقّع في عام 2015، والذي يُعرف بخطة العمل المشتركة الشاملة، لم يعط فقط الضوء الأخضر للجمهورية الإسلامية حتى تقوم بتخصيب اليورانيوم محلياً، بل اشترط أيضاً بعد مرور 15 عاما على الاتفاق، إطلاق يد النظام الإيراني في تطوير عملية التخصيب على مستوى كبير يليق بصناعة في هذا المجال. وفي الوقت الذي تأزم فيه الاقتصاد الإيراني، أسهم الاتفاق النووي بملء خزائن الدولة وشرعنة طموحاتها في المجال الذري. وهكذا، وبعد السير على نهج الفكر المعطوب الذي دفع الغرب للاستثمار كثيراً في الصين الشيوعية وفي روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، افترضت هذه الاتفاقية بأنه في حال إطلاق يد إيران في مجال التجارة، فإن شرها لا بد أن يتضاءل، ولا بد لعقيدتها التي بنت عليها دولتها من أن تتراجع.

بيد أن السياسة الأميركية لم تكن الشيء الوحيد الذي جرأ إيران، وذلك لأن الربيع العربي الذي انطلق في عام 2011، عقب الحركة الخضراء التي نادت بالديمقراطية في إيران، فقلب حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رأساً على عقب، تحول إلى مكسب بالنسبة لنظام إيران الديني. إذ على الرغم من أن أغلب الدول تكره أن تحاط بالفوضى والاضطرابات، بلغت إيران مرحلة الازدهار بسبب الفوضى التي انتشرت في المنطقة، ولهذا استثمرت في حالة عدم الاستقرار التي خلقها الربيع العربي لتعمل على بسط نفوذها.

فالنظام الإيراني حتى يمارس نفوذه يعتمد منذ أمد بعيد على الأقليات الشيعية المضطهدة والمتطرفة، وكذلك على الميليشيات الشيعية والسنية، ومن خلال تلك العناصر التي تعمل بالوكالة، أصبح نظام الملالي سيد الموقف في السياسة الطائفية العراقية، إذ لا يمكن لأي رئيس وزراء في العراق أن يصل إلى السلطة أو لأي برلمان أن ينعقد دون موافقة طهران. كذلك أرسلت إيران الحرس الثوري إلى سوريا إلى جانب ميليشيات متفرقة يصل تعدادها إلى 70 ألف رجل وذلك لتسهم في سحق الثورة السورية ضد بشار الأسد.

وبما أن النظام السوري ميال بالأصل للإصغاء لأوامر طهران، لذا أصبحت سوريا مدينة بدين ثقيل لطهران التي تنسب لها كل فضل، أما في الجار لبنان، فقد أصبح حزب الله الذي أسسته إيران يهيمن على الدولة. وفي اليمن، تمكن الحوثيون الشيعة المدعومون إيرانياً من هزيمة القوات المدعومة من السعودية والإمارات في تلك الدولة التي شهدت حرباً منذ مدة قريبة.

بيد أن كل تلك الانتصارات الإقليمية لم تخفف وطأة الأزمة الاقتصادية في إيران، إلا أنه من الممكن لاقتصادها أن ينجو من محنته، ولعل نجاته باتت قاب قوسين أو أدنى. إذ خلال السنوات القليلة الماضية، بسطت الصين نفوذها، وذلك عندما ركزت على تحقيق مكاسب عبر الوصول إلى موارد النصف الجنوبي للكرة الأرضية، فجعلت من إيران ونفوذها في الشرق الأوسط أحد العوامل المهمة لانتشارها. وفي عام 2021، وقعت الصين وإيران على اتفاقية مدتها 25 عاماً سمح بموجبها للصين بالتوغل في كل قطاعات الاقتصاد الإيراني تقريباً، كما تخطط بكين للاستثمار في البنية التحتية لإيران وفي قطاع الاتصالات فيها، ثم إنها وعدت بالمساهمة في تطوير قطاع الطاقة بإيران، إلى جانب دعمها للصناعات النووية التي من المفترض أن تستخدم لأغراض مدنية.

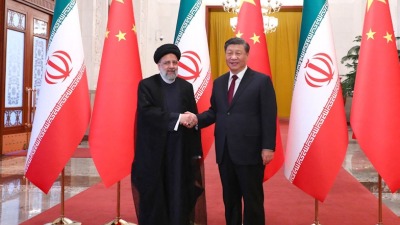

قدمت تلك الاتفاقيات للنظام الإيراني منافع اقتصادية وأمنية ملموسة، إذ أصبحت إيران تبيع للصين اليوم 350 ألف برميل نفط بالسنة، أما ناتج الدخل القومي لديها والذي انخفض إلى النصف خلال الفترة بين 2017-2020، فقد أصبح قيد النمو والتطور. وفي شباط من عام 2023، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن بيكين تدعم إيران في حماية سيادتها الوطنية على حد تعبيره، كما تدعم جهودها في مقاومة الأحادية والتنمر. ثم أصبحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عضواً في منظمة شنغهاي للتعاون، وفي آب الماضي، دعيت إيران للانضمام لمجموعة دول البريكس التي تضم اقتصادات الدول النامية.

أصبحت أماني الإدارات الأميركية المتعاقبة تنصب على أن تجبر الضغوط المالية والدبلوماسية الحكم الديني الإيراني على التنازل عن ما لديه من أسلحة نووية، إلا أن ما فعلته الصين جعل من هذا السيناريو أمراً غير وارد، وذلك عندما أخذت تضعف مفعول العقوبات الأميركية.

أسهمت روسيا كذلك بدعم إيران، إذ خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2022، ارتفعت صادرات روسيا لإيران بنسبة 27%، كما وقعت الدولتان على مذكرة تفاهم تلزم موسكو بالاستثمار في مشاريع الغاز الإيرانية بقيمة 40 مليار دولار. ومن السهل معرفة السبب الذي دفع روسيا لمد يد العون هنا، إذ إن غزوها لأوكرانيا تسبب بفرض معظم شركائها التقليديين عزلة عليها، إلا أن إيران انحازت لروسيا بكل وضوح وصراحة وحسم، وتأكيداً لصحة سردية بوتين حول النزاع، علق خامنئي في آذار الماضي بالقول: "بدأت الولايات المتحدة هذه الحرب في أوكرانيا لتوسع حلف شمال الأطلسي شرقاً"، كما باعت إيران عدداً كبيراً من المسيرات لروسيا، ومقابل ذلك، فتحت موسكو ترسانتها أمام إيران، إذ قدمت لها نظم دفاع جوي ومروحيات، وقريباً ستمدها بطائرات حربية متطورة مثل سوخوي-35.

كلفة النشاط التجاري

لم تعد طهران تهتم باستقطاب شركاء أقوياء جدد، وذلك لأن الرعاية التي تقدمها أي دولة عظمى تحمل معها قيوداً والتزامات، كما يتعين على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقتئذ تقديم تنازلات تكره تقديمها. بيد أن الاتفاق الذي أبرمته إيران مع الصين أطلق يد بكين في الاقتصاد الإيراني لدرجة جعلت هذا الاتفاق شبيهاً باتفاقيات الاستسلام التي فرضتها أوروبا على من حكموا بلاد فارس. وبالنسبة لطهران، يبدو هذا الأمر مثيراً للسخرية إلى أبعد الحدود، وذلك لأن نظام إيران الديني يحب أن يجادل ويقول بأن ثورته هي التي منحت إيران استقلالها من جديد، ليأتي نظام الملالي اليوم ويمنح قوة أجنبية جديدة مفاتيح كثيرة لمملكته.

غير أن الصين بدأت منذ مدة بممارسة سلطتها، وصارت اليوم تسعى لنشر الاستقرار في دول الخليج العربي الغنية بالنفط، خاصة بعدما دخلت في استثمارات اقتصادية موسعة في السعودية. وبالمقابل، تعشق إيران قطع عمليات تمرير النفط في الخليج العربي، وذلك لتلحق الأذى بالدول العربية المنافسة لها. إذ مثلاً في عام 2019، شنت طهران هجوماً على مصانع آرامكو لتكرير النفط بمسيرات وصواريخ كروز، وهذا ما أضعف إنتاج النفط السعودي بشكل مؤقت ليصل إلى نصف الكمية، وتسبب برفع أسعار النفط عالمياً بنسبة 20%. ولكن الصين على ما يبدو أجبرت إيران على تخفيف التوتر مع السعودية، وحثها على إعادة علاقاتها معها وذلك من خلال الاتفاقية التي وقعت بين الدول الثلاث في شهر آذار الماضي. ولذلك قد تقوم الجمهورية الإسلامية بتدمير ناقلة نفطية في مناسبة أخرى سعياً منها لتخويف السعودية والإمارات، إلا أن حجم الأذى الذي يحق لها أن تلحقه بجيرانها من دول الخليج أصبح له سقف اليوم.

بيد أن قيوداً من هذا القبيل ليست السبب الوحيد الذي أثار سخط إيران إزاء إعادة علاقاتها مع الرياض، إذ لطالما صور حكام إيران آل سعود على أنهم عملاء للإمبريالية الأميركية وأن حكمهم غير شرعي، وبأنهم يعتمدون على التفسير المتخلف للإسلام حتى يبقوا في السلطة، كما أنهم يكرهون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وحملته الشريرة المناهضة للشيعة داخل بلده، وينحون باللائمة على الرياض التي أذكت المظاهرات المدافعة عن النساء والحرية والحياة والتي خرجت في عموم إيران خلال عام 2022. ثم إنه من الواضح بأن إيران أقل دولة تحقيقاً للمكاسب من بين الموقعين الثلاثة على اتفاق آذار، وذلك لأن الصين من خلال هذه الاتفاقية استعرضت مهارتها الدبلوماسية وقدمت نفسها كقوة في الشرق الأوسط، في حين وجد ولي العهد السعودي لنفسه مخرجاً من التدخل في اليمن، وكسب الوعد بعدم قصف إيران لمشاريعه العملاقة ضمن خطة التنمية التي تعرف بالرؤية السعودية 2030 والتي يعقد عليها الأمل لترسيخ حكمه مستقبلاً. في حين أن المكسب الملموس الوحيد الذي حققته إيران هو رضا الصين عليها فحسب.

أما روسيا فتشكل عبئاً أكبر على إيران، إذ بالرغم من أن الجمهورية الإسلامية تمقت أوروبا، لا نجدها راغبة بتحويل القارة بأكملها إلى عدو لدود على غرار الولايات المتحدة. ولكن عبر مد بوتين بدعم عسكري فتاك، دخلت إيران في حرب غير مباشرة مع حلف شمال الأطلسي، وذلك لأن مسيراتها وذخيرتها تقتل الشعب الأوكراني، وتصعب مسألة تبرير التعامل مع النظام الإيراني حتى على أشد الأوروبيين تمسكاً بفكرة مسامحة إيران والدفاع عنها. ثم إن الدعم الذي تقدمه إيران لروسيا يستنزف ترسانتها العسكرية في حرب لن تؤثر في نهاية الأمر كثيراً على مصالحها الأساسية، وذلك لأن أوكرانيا ليست دولة جوار، ولا يوجد ما يهدد طموحات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أوروبا الشرقية.

ولكن بصرف النظر عن مدى الأذى الذي قد تتعرض له الجمهورية الإسلامية الإيرانية بوجود رعاة لها، فإن كل ذلك لا يعتبر شيئاً أمام الضرر الذي تلحقه تلك الشراكات بالمصالح الغربية، خاصة فيما يتصل بسعي إيران لامتلاك أسلحة نووية. إذ منذ أمد بعيد وقادة الولايات المتحدة وأوروبا تنتابهم فكرة مفادها بأنه مهما كانوا على خلاف مع الصين وروسيا، ستبقى كلتا الدولتين رافضة لامتلاك إيران لهذه القنبلة، غير أن هذا الموقف يمكن أن يتغير، إذ بخلاف الولايات المتحدة، عاشت روسيا عقوداً وفي محيطها دول مسلحة بأسلحة نووية، لذا لن يضير بوتين أي شيء في حال انضمت لتلك الدول دولة أخرى. ولكن من الصعب تخيل روسيا وهي تشارك إيران تقاناتها وخبراتها النووية، بيد أن تجاوز إيران لعتبة النووي لا بد أن يسخف طائفة من التعهدات التي قطعها الديمقراطيون والجمهوريون بأن واشنطن لن تسمح بامتلاك هذا النوع من القنابل مطلقاً، وعندها سيستفيد بوتين من مساعدته لحليفه الفارسي عندما يهين الولايات المتحدة ويضعف مكانة واشنطن في الشرق الأوسط.

أما الرئيس الصيني فمن المؤكد أنه سيرحب بإيران الذرية، لأن الاتفاقيات الدولية لا تهمه كثيراً، ولذلك قد لا تزعجه أي زيادة في انتشار الأسلحة النووية، إذ لم يعترض هذا الرجل على غزو بوتين لأوكرانيا، ولم يبد أي احترام لسيادة الهند على أراضيها في الهمالايا أو لمطالبة دول جزر المحيط الهادي بحقوقها في بحر الصين الجنوبي، ولهذا قد يخلص الرئيس شي إلى الفكرة القائلة بأن امتلاك إيران لهذه القنبلة سيعجل خروج الولايات المتحدة من الشرق الأوسط، ومع تحسر الطبقة السياسية الأميركية على "الحروب الأبدية" التي خاضتها أميركا، فإن شبح إيران النووية لابد أن يقدم سبباً وجيهاً لهم للدعوة إلى الحد من النفوذ الأميركي في المنطقة. أما بالنسبة لبكين الساعية أبداً لضم تايوان، فإن عواقب امتلاك إيران لسلاح نووي مفيدة لها على الصعيد العالمي.

وبالطبع، بمجرد أن تُصنّع إيران تلك القنبلة، فإن علاقاتها بحلفائها من الدول العظمى قد تتغير، إذ قد تصبح إيران أكثر جرأة بعد أن تصبح شريكاً أساسياً لا ثانوياً، كما يمكن لإيران النووية أن تعود لضرب واستهداف البنية التحتية النفطية للخليج العربي مثلاً، كما بوسعها مشاركة تقاناتها الحديثة والمطورة في مجال الصواريخ مع الميليشيات المتحالفة معها، وهذا ما قد يساعدها على التصرف باستقلالية وعدوانية أكبر. إلا أن تلك الفرضيات لم تشجع الصين وروسيا حتى الآن على إعادة النظر في نهجيهما تجاه نظام الملالي.

إيران والجعجعة الأميركية

عندما يتعلق الأمر بإيران، يتعين على الرئيس الأميركي جو بايدن أن يبدي استياءه تجاه الموقف الذي ألفى نفسه فيه، فقد وصل إلى السلطة دون أن يدري كيف أنهت شراكات إيران المتينة والتغيرات الحاصلة في المشهد الجيوسياسي الأوسع عصر السيطرة على الأسلحة. ولهذا أخذ يتحدث في بداية الأمر حول عقد اتفاق أطول وأمتن مع طهران قبل أن يستقر على فكرة المحادثات غير المباشرة بين الفينة والأخرى والتي وافق فيها المفاوضون الأميركيون على عدم لقاء نظرائهم الإيرانيين. إذ حاول هذا الرجل إغراء النظام الإيراني الديني عبر تقديم تنازلات تجارية وغض الطرف عن الأسئلة التي طرحتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن الأنشطة غير المستحبة التي يمارسها النظام الإيراني، تماماً كما فعل أوباما عام 2015 عندما توصل للاتفاق النووي الأصلي، ولهذا لا يحق لبايدن أن يتفاجأ عندما يرد النظام الإيراني بالطريقة ذاتها التي رد بها على أوباما، أي عبر توسيع برنامجه النووي. وذلك لأن إيران خلال حكم بايدن زادت من مستويات تخصيبها لليورانيوم بنسبة 60%، أي إنها وصلت للنسبة المطلوبة لتصنيع سلاح ذري خام، وفي شهر كانون الثاني من هذا العام، اكتشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن نسبة التخصيب فاقت 80%.

واليوم، يسيطر مزاج المنتصر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مقارنة بما كان الوضع عليه قبل عام فقط، وذلك لأن جمهورية خامنئي بقيت رغم العقوبات والمظاهرات التي خرجت ضدها، وبمساعدة حلفائها من القوى العظمى، رسخت إيران اقتصادها وبدأت بتجديد دفاعاتها، أي إن القنبلة النووية أصبحت بمتناولها. وعندما يقرر المرشد الأعلى تجاوز تلك العتبة، فلن يكون هناك أي مبرر للاعتقاد بأن إسرائيل أو الولايات المتحدة تعتزمان منعه بالقوة.

وبذلك سيحقق خامنئي ما فشل الخميني في تحقيقه، إذ نجح هذا الرجل في المحافظة على الثورة الإيرانية رغم أنف ألد أعدائها، أي الولايات المتحدة، كما سيعيد الشرق الأوسط الذي تكون فيه إيران قوة مهيمنة بعد 44 سنة من المحاولات التي بذلت في سبيل ذلك.

المصدر: Foreign Affairs