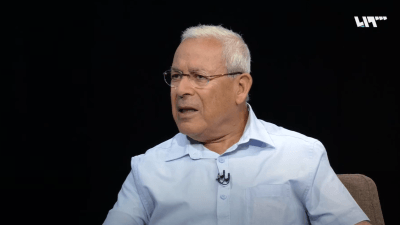

الدكتور برهان غليون، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة السوربون، والكاتب والمؤلف والناشط السياسي معا، هو آخر جيل المفكرين السوريين المخضرمين الذين واكبوا كفاح الشعب السوري والشعوب العربية الأخرى منذ عقود طويلة من أجل الحرية، فكان كتابه بيان من أجل الديمقراطية فاتحة إنتاجه الفكري، وما سوف يتحول إلى التزام تجاه قضية الديمقراطية والحرية في جميع ما سوف يكتبه في المستقبل. وهذا هو المسار الذي سيقوده إلى رئاسة أول مجلس وطني سوري مثّل الثورة والمعارضة بعد أشهر من اندلاع ثورة الكرامة والحرية المجيدة، والتي عاين عثراتها "غليون" عن كثب بكتابه "عطب الذات".

هنا حوار أجراه موقع تلفزيون سوريا معه حول مصير الثورة السورية وبعض قضاياها الراهنة.

1- بعد مرور أكثر من تسع سنوات، ورغم الدّم الغزير، لم يقطع السوريون بعد كل المسافة التي تفصلهم عن إسقاط النظام ونيل الحرية. إلى ماذا تعزو ذلك؟

لكنهم قطعوا مسافة كبيرة حتى الآن. فما كان اسمه نظام الأسد تحول إلى رسم دارس لم يمح ولا ينبغي أن يمحى من ذاكرة الأجيال وإنما أصبح من الماضي. وجميع الأطراف المنخرطة في الصراع تتسابق على الأشلاء وتتقاسم الغنيمة. لكن بالتأكيد لا يزال أمام السوريين طريق طويلة يقطعونها قبل أن يحققوا هدفهم الأكبر في بناء نظام الحرية والعدالة للجميع ويعيدوا إعمار ما دمره الأسد وحلفاؤه.

وقد كنت دائما أردد أن ما جعل مصير الثورة السورية تختلف عن مصير ثورات الربيع العربي المشابهة هو أنها عانت من تقاطع أربعة ظروف استثنائية. الأول نوعية نظام الأسد الذي كنت أطلقت عليه اسم الانقلاب الدائم. فهو لم يسحب السلاح من الشارع في أي يوم وعاش على الهجوم منذ تأسيسه. لم يبحث حتى عن شرعية سياسية ولكنه اختار عمدا القهر والإذلال والعنف المجاني بهدف الإرهاب والردع. كان نظام حرب استباقية دائمة على الشعب والمجتمع. وتحالف من أجل الاستمرار في هذه الحرب مع جميع القوى التي تخشى نهضة الشعوب العربية وعودة الحياة الحرة إلى سوريا، من إسرائيل إلى إيران إلى دول الخليج إلى الدول الغربية، والتي راهنت على حكم أقلوي، ليس بالضرورة طائفي، يقمع الشعب ويشل حركته. وهذا ما أنتج نظاما مسعورا وليس متوحشا فحسب، لم يخرج من عباءة الأحكام العرفية وقانون الطوارئ طوال وجوده، أي لم يفكر ولم يقبل الانتقال أبدا من حالة الاستثناء إلى حالة طبيعية مهما كانت حدود التطبيع أو شكليته. وكان دائما جاهزا ويده على الزناد للقضاء من دون رحمة على أي نفحة استقلال للأفراد أو حتى حياد، فإما أن تكون معه أو ضده، وفي النهاية فجر كأي إرهابي حزامه الناسف ليقضي على الشعب والدولة والبلاد تحت أنظار المجتمع الدولي الذي بقي في موقف المتفرج.

والثاني اصطدام حلم التحرر السوري بإرادة السيطرة الإيرانية الإقليمية التي أعطاها انهيار العراق البعثي، والاستحواذ على موارده الهائلة، والأزمة المتفجرة التي تشهدها الدول العربية عموما، شعورا بأنها أمام فرصة تاريخية لا تفوت لاستعادة مجد الإمبراطورية الفارسية القديمة، وتحقيق حلمها في التهام المشرق بكامله وإلحاقه بها وتحويل نفسها، باسم الدفاع عما سمته بالعتبات المقدسة وتحرير الأراضي المحتلة، إلى قوة إقليمية كبرى تقارع الدول الغربية وتتحكم بمفاتيح إحدى أكبر المناطق حساسية من الناحيتين الجيوسياسية والاستراتيجية. ومن أجل تحقيق هذا الهدف لم توفر طهران جهدا، ولا ترددت أمام استخدام أي وسيلة دينية أو عسكرية بما في ذلك حرب الإبادة الجماعية. وقد كانت أكثر من شجع الأسد على الذهاب قدما في عملية التدمير المنظم للعمران السوري والتهجير المنهجي للسكان ومحو معالم القرى والأحياء والمدن والبلدان.

والثالث دخول روسيا على خط المأساة السورية، الإقليمية والسياسية، لاعبا رئيسيا، واستغلالها أو الانطلاق منها في سبيل إعادة ترتيب علاقاتها واستعادة مكانتها الدولية على صعيد النظام العالمي، والانتقام لنفسها من التكتل الغربي الذي رفض إدماجها في نظامه وسعى إلى تهميشها ومحاصرتها وفرض العقوبات الاقتصادية عليها كما لو كانت دولة من الدرجة الثانية أو الثالثة. لقد نظرت موسكو إلى سياستها السورية الجديدة كتحد وردا على التحدي الغربي وتهديدا محتملا لمصالحه في البحر الأبيض المتوسط بكامله. ولم يعنها ولا نظرت بأي عين إلى قضية الشعب السوري ومصالحه ومستقبله. وهذا ما لا يزال يحكم موقفها إلى اليوم.

والرابع انكماش الغرب الأميركي والأوروبي على الصعيد العالمي وانكفاؤه على نفسه بعد حقبة طويلة من المغامرات الفاشلة والمكلفة في أفغانستان والعراق وليبيا والصومال، وإخفاقه في سياسة احتواء إيران، وتراجع اهتمامه بالشرق الأوسط عموما مقابل توجيه أنظاره ومحور استراتيجيته الدفاعية نحو الشرق البعيد لمواجهة أخطار صعود الهيمنة الصينية في آسيا والمحيط الهادي لكن أيضا على صعيد السباق العلمي والتقني والاقتصادي والعسكري.

ومن الطبيعي ألا تستطيع الأمم المتحدة أن تقوم بأي دور فعال أمام هذا التقاطع الاستثنائي للعوامل السلبية، ولا تنجح في حلحلة عقدة ما سوف يتحول إلى "أزمة سورية" مستعصية، تتجاوز رهاناتها وأبعادها الإقليمية والدولية رهانات جميع السوريين وتهمشهم جميعا، حتى إنه لم يبق لهم في النهاية، الثائرين والموالين معا، دور آخر سوى العمل كأدوات في خدمة استراتيجيات القوى الأجنبية، والعمل على أجنداتها. هذا ما يفسر الوضع الذي نعيشه اليوم والذي نقف فيه متفرجين، لا حيلة لنا ولا قدرة على التأثير، ولو بالقليل، في تقرير مصيرنا الذي تصنعه لنا القوى الأجنبية المتنافسة.

2- لماذا تصرّ موسكو وطهران على دعم النظام إلى هذا الحد؟

لا ترى طهران وموسكو وأي دولة أخرى النظام من زاوية ممارساته في الداخل وتنكيله بشعبه ولكن من خلال ما يمكن أن يقدمه لها من خدمة في صراعاتها الخاصة، ومن أجل تحقيق أهدافها الاستراتيجية على المحورين الإقليمي والدولي. فهو مجرد ورقة تلعبها وتتمسك بها العاصمتان طالما كان ذلك يخدم مصالحها. وهذا أيضا وضع سورية بكاملها، ومصيرها، دولة وشعبا، في لعبة إعادة التموضعات الاستراتيجية الجهنمية هذه.

3- وكيف تفسّر التردّد الأميركي؟ وهل من فارق بين الموقف الأميركي والمواقف الأوروبية خاصةً الموقف الفرنسي؟

لا أعتقد أن الإدارة الأميركية كانت مترددة في الموقف من الثورة حتى لو بدا عليها ذلك. في الواقع كانت إدارة الرئيس باراك أوباما منخرطة قبل الثورة في عملية مفاوضات تعتبرها استراتيجية مع طهران بهدف إيجاد حل يوقف أو يحد من تقدم إيران في إنتاج التقنية النووية ويحول دون إنتاجها للقنبلة النووية، وإعادة استيعابها في المجموعة الدولية، مما يعني توفير حرب على الولايات المتحدة للقضاء عليها كما كانت تطالبها دائما حليفتها الإقليمية الرئيسية إسرائيل. وقد فاجأت الثورة السورية أوباما وجاءت في لحظة حرجة ما كان يقبل فيها التراجع عما حققته له المفاوضات من مكاسب سياسية عامة وشخصية. لذلك رفض منذ البداية أن يوليها أي أهمية، وربما استاء من اندلاعها في تلك الفترة، وأشاح بنظره عنها قبل أن تضغط عليه الدول الأوروبية، أمام مشهد المجازر وجرائم الحرب التي تفاقمت في سوريا، فأجبر على إطلاق بعض التصريحات المنددة بالأسد. لكنه لم يقم بأي إجراء جدي، وحتى عندما استخدمت الأسلحة الكيميائية لَحَسَ بالمعنى الحرفي للكلمة، الخط الأحمر الذي رسمه لدمشق إذا استخدمتها. وبعد أن قبل برصد بعض الدولارات لدعم المعارضة، وللتغطية على فعلته المشينة عاد فسحبها وعطلها بعد أشهر معدودة. وأعلن رسميا في أكثر من تصريح بأنه لا يملك أي استراتيجية تجاه المسألة السورية. وقد فضح تعليقه على نتائج اجتماعه ببعض قادة الائتلاف المعارض قبل نهاية ولايته رؤيته الحقيقية للأمر عندما صرح للصحافة أن مزارعين وأطباء أسنان لا يصنعون ثورة أو دولة.

إدارة الرئيس دونالد ترامب غيرت موقفها ونظرتها لسوريا، لكن ليس من منطلق ملاقاة التطلعات الشعبية السورية أو التعاطف معها وإنما من منطلق مواجهة روسيا أو عدم السماح لها بأن تفرض هيمنتها في منطقة متوسطية كانت لها فيها ولا تزال السيطرة الرئيسية. وربما فكر بعض خبرائها بتحويل سوريا إلى مستنقع للرئيس الروسي بوتين. لكن في النهاية استقرت السياسة الأميركية على تشارك الأعباء بين واشنطن وموسكو لضبط الأوضاع والإمساك بها ومحاربة الإرهاب وتجنب كارثة إنسانية هي الوجه الأبرز للأزمة اليوم. لكن ليس لكل ذلك أي علاقة بدعم الشعب السوري في مواجهة الإبادة الجماعية أو حتى التعاطف مع قضيته وتضحياته من أجل الحرية. ولا يخرج تدريب ميليشيات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وتجهيزها ودعمها وتمكينها من السيطرة على موارد المحافظات الشرقية في الجزيرة السورية إلا في إطار هذه الأهداف وجزءا من هذه السياسة وتكملة لها.

بالمقابل أظهرت أوروبا في الملف السوري، كما كان حالها في أزمة البوسنة والهرسك من قبل، أنها عالة على واشنطن في سياستها الشرق أوسطية، وليس لديها أي مبادرة مستقلة، لأنها لا تملك أيضا القوى العسكرية والاستراتيجية المستقلة التي تمكنها من اتباع سياسة خاصة بها في أي أزمة دولية تنخرط فيها قوى كبرى، كروسيا أو الصين وغيرهما. ولا يتجاوز دورها في سوريا اليوم أيضا تقديم الدعم للميليشيات الكردية التي لا تعرف ماذا سيكون دورها في المستقبل، ولا تفكر في كيفية إدماجها في النسيج الوطني السوري، وتطلب منها، بعد أن أصبحت دولة داخل الدولة، بجيش وعلم وأجهزة أمنية وإدارة ذاتية وموارد استثنائية، مشاركة السلطة مع أكثرية هجرت الحروب المتواصلة معظم إن لم يكن جميع نخبها السياسية والثقافية والاقتصادية ودمرت مؤسساتها وبنياتها الاجتماعية بما فيها القبيلة والعشيرة والعائلة.

4-عطفاً على السؤال السابق، كيف يُمكن قراءة المواقف العربية والتركية، وماذا عن الموقف القطري والسعودي؟

العرب، أعني الحكومات العربية، ينقصهم التنسيق والمتابعة حتى عندما يتعلق الأمر بمصالح وطنية خاصة بهم. بالإضافة إلى التخبط السياسي والإيديولوجي والافتقار لرؤية واضحة استراتيجية ولخطط مدروسة وعقلانية. ولذلك تبدلت مواقفهم وتنوعت: من الدعم إلى الانكفاء إلى محاولة العودة إلى النظام. أما تركيا فتصرفت كدولة تعرف بوضوح مصالحها الوطنية وتدافع عنها، وتحدد أهدافها في المواجهة السورية بما يخدم هذه المصالح، وتعيد صياغة استراتيجيتها وخططها حسب تغير الواقع الميداني والسياسي. وهي القطر الوحيد الإقليمي الذي نجح في البقاء إلى نهاية الشوط ليشارك الكبار في مناقشة التسوية النهائية للأزمة السورية وربما الإقليمية. على الأقل كما يبدو حتى هذه اللحظة وبعد تسع سنوات من الصراع.

وفيما يتعلق بالدول العربية الأخرى يمكن القول إنه لم يبدر عنها "لا حس ولا إنس"، باستثناء الفترة الانتقالية التي عرفتها مصر بعد ثورة يناير 2011، والتي انتهت بانتخاب محمد مرسي رئيسا للجمهورية، وتنظيم القاهرة في عهده مؤتمرا لدعم الثورة السورية توج بالنداء لنصرة المجاهدين وترسيخ الفكرة الخاطئة عن القضية السورية بوصفها قضية دفاع عن الإسلام والأمة الإسلامية. بعد استعادة الجيش للسلطة بقيادة عبد الفتاح السيسي جنحت مصر إلى موقف المهادنة للنظام ثم دعوة الدول العربية لإلغاء قرار تعليق عضويته في جامعة الدول العربية.

5- تصف في إحدى مقالاتك أوجه الشبه بين نظامي القذافي والأسد. لماذا سقط الأول ولم يسقط الثاني بعد؟ ألم يكن من المُفترض أن تقود أوجه الشبه الاستبدادين إلى نفس المآل؟

يتشابه النظامان في كونهما اعتمدا الترويع وتفتيت المجتمع وتحطيم أضلاعه وإلغاء السياسة وتفتيت المجتمع المدني وإخضاع جميع المؤسسات لسلطة ميليشياوية: وهي في سوريا المخابرات التابعة مباشرة للرئيس والتي تعمل من خارج القانون، وفي ليبيا ميليشيا اللجان الشعبية التي يقودها القذافي مباشرة، والتي حلت محل مؤسسات الدولة وسحقتها. وكلا النظامين اشتركا في المزاج الدموي والاستعداد لاغتيال المعارضين والمحتجين أو تغييبهم، ونظروا إليهم كفئران وحشرات ومتآمرين، ولاحقوهم أينما كانوا "زنغة زنغة ودار دار"، كما قال القذافي في إنشاده الأخير، باختصار كلاهما راهنا على بث الفوضى وحكما من خلال نشرها والتحكم بإدارتها والتعليق الدائم للدستور ولحكم القانون.

الفارق الأكبر لم يكن في منهج الحكم ولكن في أمرين: موقع القطرين الجيوسياسي الإقليمي خاصة، والطريقة التي تم فيها إسقاط النظام والقوى التي دفعت إليه وشاركت فيه. وقد ذكرت لك للتو المعضلة الجيوسياسية الكبرى التي وقعت فيها الثورة في سوريا في تقاطع نيران عدوة، وحيثيات الصراع فيها وعليها، من قبل الدول الإقليمية والعالمية، وتناقض المصالح الذي بدأ يظهر منذ البداية. أما ليبيا فقد شهدت تدخلا عسكريا مباشرا أسقط النظام بالقوة منذ البداية بمبادرة فرنسية ثم أوروبية أميركية، وقضى على معمر القذافي شخصيا، وسلم الحكم إلى مجلس انتقالي قبل أن تتفجر أزمة النظام الجديد نتيجة التدخلات المتقاطعة والمتناقضة للدول المتنازعة على اقتسام المصالح والسيطرة على منابع الطاقة الكبرى والموقع الاستراتيجي الليبي هناك.

يمكن القول إن المقارنة بين الحالتين تظهر حالة متشابهة لكن معكوسة تماما. فالتدخل الأجنبي جاء مبكرا جدا في ليبيا، لكن لغير صالح النظام ولقطف ثمرة الثورة الشعبية، وحرم القذافي من متعة قتل الليبيين وتدمير مدنهم على رؤوسهم، بينما جاء في سوريا مبكرا أيضا لكن لصالح النظام الحليف، وبقوة ومن دون شروط، للدفع نحو الحرب الأهلية وقطف ثمارها وتفكيك سوريا، مما سمح للأسد أن يفتك بشعبه ويحرق البلد كما هدد من قبل. لكن يمكن القول إن النتيجة ستكون متشابهة: يعيش القطران العربيان اليوم حالة أصبح فيها كلاهما ساحة للصراع بين الدول الإقليمية والعالمية، وغنيمة حرب تتغذى منها وعليها جميع القوى المحلية والأجنبية التي تتنازع على تقاسم أشلائها. ويبقى أن المسار الليبي قد وفر على ليبيا ما شهدته سوريا على يد الأسد وحلفائه من إبادة جماعية وتدمير منهجي للمدن والبنية التحتية ومن تهجير وتشريد لا سابق له في التاريخ لأكثر من 12 مليون إنسان.

6- يبدو الكفاح العسكري في سوريا اليوم ذا هوية إسلامية. لماذا صارت هذه الهوية شبه وحيدة في منطقتنا منذ أواخر الثمانينات؟

هذا صحيح. فالشعارات والأفكار والأهداف التي تحتل أو يبدو أنها تحتل واجهة مسرح الأحداث التي تشهدها المجتمعات العربية اليوم تكاد تكون إسلامية أو إسلاموية، أي مرتبطة بالإسلام. لكن ليس لهذا في نظري علاقة بوجود أي مشروع إسلامي منظم قابل للحياة. يملأ الجو أو المناخ الإسلامي بأشكاله المختلفة والمتناثرة والمتناقضة أيضا، الدينية وغير الدينية، جملة من الفراغات التي نجمت عن إفلاس النظم والمشاريع التحديثية العربية التي أصبح نموذجها الأعلى والأوضح نظام الأسد الذي انتهى إلى وضع الدولة في خدمة الإبادة الجماعية للشعب ذاته ولم يتردد في التصريح بنواياه وأهدافه.

الفراغ الأول هو الذي نجم عن انهيار الإيديولوجية القومية العربية وتراجع صدقيتها بعد فشل أو إجهاض مشروع الوحدة العربية السورية المصرية بعد انفصال عام 1961، وهزيمة حزيران/يونيو 1967 الكارثية. وبانهيارهما فقدت الشعوب العربية أو الجمهور الشعبي الواسع الإيديولوجية التي كانت تغذي مخيلة الجمهور العربي وتجعله يحلم، وتوجه الأفراد وتنظم التفكير والوعي السياسي والاجتماعي، وتعطي للجمهور الواسع رؤية وهدفا واضحا للمستقبل. فلا يوجد شك في أن الشعوب العربية راهنت، منذ الخمسينيات، على الفكرة القومية كمرشد للعمل المجزي والناجع في مواجهة التحديات الكبرى التي كانت تواجهها، وأعني بها التوسع الاستيطاني اليهودي في فلسطين وتوجيهه أكثر فأكثر تحديات وجودية لأمن الدول العربية واستقرارها وصدقيتها السياسية، وتفاقم الضغوط والتدخلات الغربية في المنطقة وتهديدها سيادة الدول الحديثة واستقلالها، وتعثر التنمية الاقتصادية وخسارة الثورة الصناعية التي كانت وحدها كفيلة بخلق فرص العمل الضرورية للأجيال الجديدة الصاعدة، والتي تتجاوز نسبتها من السكان 60 بالمئة، واستعادة الكرامة القومية التي هدرها الخضوع للاستعمار وتشوش أو اختلاط الشعور بالهوية تحت حكم السلطنة العثمانية الكسموبوليتي المديد.

والثاني كان نتيجة صعود أنظمة حكم تفتقر لأي شرعية سياسية ورأت في استخدام الورقة الدينية وعلماء الدين أيضا ستارا لإخفاء هذا الفراغ والتستر عليه. ولا يوجد شك هنا أيضا في أن النظم العربية التي جاءت بعد خسارة حربين وفشل ناجز في تحقيق أي هدف من الأهداف التي أعلنتها، لا الوحدة ولا الحرية ولا الاشتراكية أو التنمية، والنظام السوري في مقدمتها، قامت بجهد استثنائي لترسيخ قيم الثقافة الموروثة أو التراثية وعنيت بتمويل بناء المساجد والجوامع، وتشجيع الجمعيات الدينية، الصوفية والنسوية وتمويل ما سمي في سوريا بمكاتب تحفيظ القرآن التي قدمت تعليما دينيا معلبا تحت إشراف المخابرات والأجهزة الأمنية.

وكان الهدف من ذلك التعويض عن إفلاسها التاريخي وإشغال الشباب عن رؤية هذا الإفلاس أو التفكير فيه وعن العمل الاجتماعي والسياسي، وتوجيههم نحو ثقافة دينية تتمحور حول التقى والعبادة الفردية والتزود بالحسنات استعدادا ليوم الحساب. ولم يكن الدافع إلى ذلك حرص النظم على الدين أو المتدينين وإنما لحجب أنظارهم عن المسائل الاجتماعية وإبعادهم عن قنوات التواصل والتفاعل مع قيم ومبادئ المجتمع الحديث ومعاني المواطنة والمسؤولية العمومية والحرية والحق والقانون والتضامن الوطني، من وراء التعدد الطائفي والأقوامي. وهذا هو الدافع أيضا لحرص النظم على شراء ذمم القسم الأكبر من أصحاب المناصب "الدينية" أو الشرعية، واستخدام جميع هؤلاء صمام أمان لضبط المجتمع الشعبي والأجيال الشابة والتحكم بها، رجالا ونساء وإبعادها عن السياسة والتفكير في السلطة وطرق ممارستها.

فالواقع أنه لم يكن أمام النخب الحاكمة المفلسة سوى طريقين للتغطية على حكم القوة وكسب خضوع أو عدم اعتراض الجمهور والشعب، الأول هو مشاركته الشكلية والانفتاح عليه فيما يشبه العودة إلى حياة ديمقراطية بالحد الأدنى، لكن بمخاطر أن تتحول اللعبة إلى واقع حقيقي مع الوقت، ويتعلم الناس السياسة، أو الخيار الثاني التلاعب بالمشاعر والعواطف الدينية وكسب ولاء رجال الدين والطرق الصوفية والجمعيات الدينية والظهور بمظهر المدافع عن الدين والمقدسات والقيم الذاتية والهوية. ولنتذكر أنه في الفترة ذاتها ظهر أيضا لقب خادم الحرمين وحرص رؤساء دول أقوياء على وضع اسم محمد قبل اسمهم الأصلي وصار معظمهم يؤودون صلاة الجمعة في الجوامع مع المؤمنين الأتقياء.

من دون استثناء اختارت النظم السياسية العربية الطريق الثاني، ما عدا ربما بعض الانفتاحات في المغرب الأقصى، مع حكومة التناوب التي رأسها وعمل من أجلها المرحوم عبد الرحمن اليوسفي زعيم حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض. وجميعها عوضت الإيديولوجية القومية ثم الاشتراكية بثقافة تقليدية محافظة دينية، وبعضها عزز من نفوذ هذه الثقافة بإحياء النعرة المذهبية والطائفية والقبلية، وأضاف إليها عبادة الشخصية العبقرية والملهمة، كما فعل حافظ الأسد، فضمنوا بذلك ألا تكون هناك حاجة للتفكير في السياسة، ولا حتى حاجة للسياسة نفسها. وفي سوريا تبنى النظام شعار: "سوريا الله حاميها"، وهذا يعني أنها ليست بحاجة لتفكير أحد والله كفيل بحمايتها وإدارة شؤونها. وبهذا سدت الطرق على ظهور أي أفكار نقدية أو على تطور أي تيارات معارضة حديثة سواء أكانت يسارية أو ليبرالية أو ديمقراطية. هذه كانت خطط النخب الحاكمة لمحاربة الشعب ومحاصرة الجمهور وتغييبه، حتى لا يفكر بما تفعله به وحتى تفعل به ما تشاء بمباركة كبار رجال الدين.

وهكذا سادت "ثقافة جديدة" بطابع ديني أو إسلامي، هي مزيج متنوع ومتعدد الأشكال والغايات والمشارب والمجالات من المشاعر والأفكار والرغبات والمهارب، لدى الجمهور العريض ولا تزال في معظم البلاد العربية. وهي اللغة الوحيدة التي يتداولها العرب ويتعرفون على بعضهم ومجتمعهم وعالمهم من خلالها ولا يزالون. ومن لا يعرفها ولا يتمثلها يصبح غريبا عليهم حتى لو كان أخا شقيقا أو ابن الأسرة والعائلة.

أما النقص الثالث الذي استدعى بعث الإسلاموية أو استنفار تراث الدين فقد كان افتقار النظام الإيراني المحاصر من قبل الغرب لقضية يبرر بها سياسة التوسع والانقضاض على المشرق العربي المتأزم لتوسيع نفوذ طهران وفك العزلة عنها وفرضها قوة إقليمية عظمى لا مهرب للتكتل الغربي والأطلسي من الحوار والتفاهم معها على شؤون المشرق بكامله. فكانت القدس ثم الدفاع عن الإسلام والعمل باسم الإسلام القضية الكبرى التي تبرر وتشرعن حروب توسع تستدعي الزج بمئات آلاف الشباب وحرقهم في أتونها.

وفي هذا السياق تبنى الحكم الإيراني استراتيجية الحرب الدينية أو الطائفية وعمل على تغذيتها بتوتير الأجواء بين السنية والشيعية، وإطلاق مئات الجهاديين السلفيين من السجون السورية، ومن سجن أبو غريب في العراق، لتنظيم ميليشيات طائفية سنية تبرر إنشاء الميليشيات الطائفية الشيعية العراقية والأفغانية والباكستانية والعربية وغيرها.

والرابع خواء القوى الديمقراطية عموما، بجميع تياراتها الفكرية، والقطيعة البنيوية التي رعتها النظرة العلمانوية القاصرة للعلمانية بين النخبة المثقفة والجمهور الشعبي، ونزعة الاستعلاء والترفع الذي وسم موقف هذه النخبة إزاء الثقافة الشعبية المحلية. فقد عزل توجس النخبة الحديثة من الانخراط مع الشعب المثقفين أنفسهم، وأبقى الثقافة الحديثة ومفاهيمها ومعانيها قشرة رقيقة على سطح ثقافة دينية مشوشة ومفرغة من محتواها، في الوقت الذي كان النظام يعمل لإفساد هذه الثقافة نفسها بتحويلها إلى ثقافة طائفية تقوض استقرار المجتمع ووحدته من الداخل، وتمكنه من استخدامها لتحييد الشعب وتوجيه نقمته بعضه لبعض، وترك النظام بعيدا عن المشكلات والاحتجاجات، حتى اعتقد أصحابه بالفعل أنهم أصبحوا مؤبدين ومؤلهين، ولا شيء يمكن أن يزحزحهم عن عروشهم، وأنهم نجحوا في وضع الشعب بكاملها كالصراصير في زجاجة وصار بإمكانهم أن يلعبوا به ويدفعونه إلى الدوار والإغماء متى أرادوا.

سياسات "أسلمة الفضاء العام" الموجهة هذه كانت جزءا لا يتجزأ من سياسات التعقيم الفكري والسياسي التي مارسها النظام الاستبدادي، والتي لم تترك للشعب الذي قطعته، ثقافيا وعمليا، عن العالم لأكثر من نصف قرن، مرجعية فكرية يستند إليها في كفاحه الدموي بل في تعرفه على ذاته وأصدقائه وخصومه سوى ما يقوله الزعيم الملهم أو المفتي أو الشيخ المعمم السلطان.

وأخيرا، ينبغي أن ندرك أن "الإسلام" لم يعد يقتصر كاصطلاح على مفهوم ديني فحسب، أي يشير إلى منظومة عبادات، ولكنه بسبب ارتباطه بحضارة عريقة تحول إلى ثقافة متعددة الجوانب والمجالات، هي الوحيدة التي لا يحتاج الفرد كي يمتلكها ويستخدمها لبناء مواقفه الوجودية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية إلى جهد استثنائي، أو استثمارات مادية وزمنية كبيرة لتحصيلها. إنها متوفرة مجانا لمن يريد وفي كل مكان. بينما يحتاج تملك الثقافة الحديثة إلى موارد وجهد كبير وعمل على الذات، وأنماط تثقف وتفكير وقراءات في الكتب والصحافة لا تكاد معظم المجتمعات الفقيرة توفر منها شيئا لأفرادها. الثقافة الحديثة مكلفة ولها ثمن، بينما الثقافة الدينية والتقليدية عموما متاحة للجميع ومن دون ثمن وجاهزة للاستخدام في كل المجتمعات.

7- هناك من يريد أن يطيح بتسمية "الثورة" واستبدالها بمسمّى "حرب أهلية" في توصيفه لما يجري في سوريا. ما هي أسباب ذلك وما هي نتائجه إن تعمّم؟

هناك مصدران لهذه التسمية. الأول بريء نابع من التقاليد الفكرية اليسارية، والماركسية بشكل خاص، الذي يرى في الحرب الأهلية مدخلا ضروريا للتغيير باعتباره انقلابا تاريخيا تقضي فيه طبقة صاعدة وحاملة لقوة الزخم والتقدم التاريخي على طبقة سائدة تجاوزها التاريخ ولم يعد لوجودها مبررا ولكنها من المستحيل أن تتخلى عن موقعها من دون قتال. وهذا هو السبب في إطلاق ماركس عنوان الحرب الأهلية في فرنسا على ثورة كومونة باريس وما رافقها من قمع عام 1871. فالثورة الاشتراكية هي حرب طبقة ضد طبقة. وبهذا المعنى استخدمها بعض المحللين من اليسار الرديكالي العربي والعالمي.

والمصدر الثاني هو نقيض ذلك، أي وصف أحداث الثورة السورية بالحرب الأهلية على سبيل رفض الاعتراف بهويتها بوصفها ثورة شعب من أجل قيم إنسانية ومن ثم مطالب عادلة وشرعية، أي استخدم المصطلح من أجل التشكيك في رسالتها التحررية. فالمقصود بوصفها بالحرب الأهلية أنها حربا طائفية ومن ثم نزع الشرعية عنها، وإلحاقها بأنواع الفتن ما قبل الحديثة التي وسمت الحروب الدموية في بعض بلدان المشرق مثل لبنان والعراق واليمن وغيره.

والواقع أن الثورة السورية، مثلها مثل ثورات الربيع العربي، لم تكن بأي حال حربا طائفية أو قبلية، وإنما كانت بوضوح لا يحتاج إلى كثير أدلة ثورة شعبية شاركت فيها مختلف قطاعات الرأي العام والطوائف والقوميات، ورفعت في مسيراتها الحاشدة الشعارات السياسية والوطنية والإنسانية، وهدفت بوسائلها ومناهج عملها وتحالفاتها إلى تغيير قواعد الحكم الأبوي نظام العنف والاحتراب الدائم والفساد، وإقامة دولة مدنية ديمقراطية لا تختلف عما تعرفه المجتمعات الحديثة في كل بقاع العالم، تسمح بمشاركتها في تقرير شؤونها بعد ما عرفه نظام الحكم المطلق والفردي من إفلاس وفساد. بالمقابل كان دفعها إلى مهاوي الطائفية والقبلية، كما ذكرت أكثر من مرة، استراتيجية النظم القائمة، لتقسيم الشعب وكسر تضامنه وتشتيت انتباهه عن الهدف المشترك، ولكسب تعاطف الدول الأجنبية التي وجدت في هذا الانحراف ذريعة لتبرير تقاعسها والتخلي عن مسؤولياتها السياسية والأخلاقية في وقف المذابح والانتهاكات.

8- منذ انطلاق الثورة يُؤثِر كثير من اليساريّين الصمت، في حين ينحاز بعضهم إلى النظام الأسدي. كيف يمكن تفسير ذلك؟ هل السبب هو تعلّقهم بما يُسمّى "ممانعة".

ليس هناك موقف موحد للمثقفين لا في الثورة السورية ولا في أي ثورة أخرى. المثقفون ليسوا طبقة ولا عصبة ولا طائفة. يمكن للمثقف أن يكون مثالا للشرف والوفاء والتضحية ونكران الذات كما يمكن أن يكون مثالا للعهر يبيع صوته وقلمه لمن يدفع له. والأكثرية بين بين، ليسوا نموذجا للنبالة ولا مثالا للخسة والنذالة. لكن ما يميز علاقات المثقفين في مجتمعات يضيق المجال فيها كثيرا عليهم، وتشح موارد الشهرة والسمعة والاعتبار، هو التنافس الشديد وضيق العين وعداوة الكار وبروز النرجسية وحب الذات. وقد عكس موقف أكثريتهم من الثورة السورية شكهم العميق في وعي الجمهور، وعداوتهم التلقائية له، وقلقهم من أي تحركات عفوية لا يتحكم بها قائد أو زعيم أو جهاز أمن، وتمثلهم فكرة جهل الجمهور وميله للفوضى والطائفية، ورفض التحرر والانعتاق.

والحال أن تجربة العقد الماضي، عقد الثورات العربية، لم تظهر خطأ هذه الأفكار فحسب ولكنها أكدت أن المستهلك والمستخدم الأول للطائفية لم يكن الجمهور الشعبي البسيط وإنما النخب السياسية والثقافية المتنازعة على السلطة، وأولها النخبة الإيرانية، وما بالك بنظام الأسد المتأله، وأن من آثر الإبقاء على النظام القديم، نظام القهر والسلطة المستبدة والفساد والمحسوبية والتعبير الثقافي والفكري والإيديولوجي، هم المثقفون الذين كانوا يدعون أكثر من أي أحد آخر العفة والنزاهة والشرف والتحرر والدفاع عن الحرية والعدالة للشعب.

لكن لا ينبغي هنا أيضا أن نخلط الأمور ونلجأ إلى التعميم السريع. معظم اليساريين العرب الذين كانوا يدعون الراديكالية وقفوا ضد ثورات شعبية واضحة الهوية لأنهم نظروا إليها على أنها حركات رجعية، إن لم تكن سلفية، أكثر خطرا على نمط حياتهم وامتيازاتهم الاجتماعية من النظم القائمة. لكن قلة منهم لعبوا أيضا دورا مبدعا ومؤثرا في توجيه عقيدة الثورة وتوضيح رسالتها الإنسانية التحررية. وهذا ما ينطبق أيضا على بعض المثقفين المحافظين، والإسلاميين منهم بشكل خاص، لكن بنسب متعاكسة. ففي أوساط هؤلاء واكبت الأغلبية مسيرة الثورة وتفاعلت معها لأنها كانت في الأصل قريبة من الجمهور الشعبي، لكن كان لقلة منها دور استثنائي في التخريب والانحراف والتعبير ساهم في دفع الرأي العام العالمي إلى سحب تعاطفه معها.

في المحصلة، ليس اليسار ولا اليمين ولا الإسلاموية ولا العلمانية هم المسؤولون عن مواقف الأفراد، مثقفين وغير مثقفين، ولكن مصالح كل من هؤلاء الأفراد وموقعهم الاجتماعي وعلاقتهم بالسلطة بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى أشكال وعيهم، بدرجة أكبر، وجدانهم وأخلاقهم الفردية. فالضمير أو الوجدان عامل لا ينبغي أبدا الاستهانة به في تحديد مواقف الأفراد ونمط تفكيرهم وسلوكهم.