حين يذكر معظم السوريين أسماء رؤسائهم ، يكاد ( يُرتَجُ ) عليهم، فلا يستذكرون سوى الأسد، ليس لغياب أسماء رؤساء آخرين تعاقبوا على حكم سوريا منذ الاستقلال، بل لأن الفترة الزمنية التي حكم فيها آل الأسد سوريا هي الأطول، إذ وقر في نفوس الناس أن سوريا هي البلد الذي وُجد ليكون مزرعة أو عقاراً لهذه العائلة دون سواها، فجميع أبناء وبنات جيل الستينيات الذين تجاوزت أعمارهم الخمسين سنة، بل أصبحوا على مشارف الستين، جميع هؤلاء فتحوا أعينهم، وتفتح وعيهم ، في ظل دولة الأسد، ولعل قسماً كبيراً من هذا الجيل بدا يتساءل بينه وبين نفسه: هل سيدركنا الموت دون أن يرتوي فضولنا برؤية رئيس آخر على غرار ما يجري في البلدان الأخرى؟.

في الشطر الأول من الحقبة الأسدية، أعني الفترة التي حكم فيها حافظ الأسد، ( 1970 – 2000 ) مُنيَ السوريون ( الشعب) بهزيمة ساحقة أمام جبروت السلطة وعنفها، تلك الهزيمة التي بدأت بسيطرة تامة للجيش والمخابرات على جميع مفاصل الدولة، ومن ثم امتدّت هذه السيطرة لتتمكّن من صياغة أنماط العلاقات الاجتماعية القائمة بين الناس، فلم يعد ثمة مسافة بين الدولة التي تم اختزالها بالسلطة، وبين المواطن الذي بات يتوجب عليه أن يكون أحد اثنين: المتماهي مع السلطة ( خوفاً أو طمعاً او قناعة )، أو المتمرّد الذي لا يدري إلى أين سيقوده قدره( السجن – الموت – النفي – الهجرة ).

إلّا أن هذه السيطرة الأمنية والاجتماعية لتوحّش السلطة لم تطل دواخل النفوس، ولم تستطع قتل اللهفة العارمة إلى معاودة العيش بحرية وأمن وسلام، بعيداً عن الإذلال والعبودية، ولعل جذوة الأمل التي لم تنطفئ في نفوس السوريين هي التي جعلتهم ينتفضون منذ أول فرصة سنحت لهم بالانتفاضة على توحّش الدولة الأسدية، وذلك في أواخر سبعينيات القرن الماضي، حين بدأت المواجهة المسلحة بين جماعة الإخوان المسلمين والسلطة، علماً أن الجميع يدرك آنذاك أن التمرّد على سلطة الأسد لم يكن يعني اصطفافاً إلى جانب الإخوان المسلمين، أو تأييداً لهم فيما يهدفون إليه، بقدر ما هو اصطفاف ضدّ نهج الأسد القائم على العنف والإقصاء والتنكيل، إذ إن معظم الأحزاب والقوى السياسية، والنقابات المهنية، وبخاصة ( المحامين – المهندسين)، الذين اتخذوا موقفاً مناهضاً للسلطة في تلك المواجهة، إنما وجدوا في تلك المواجهة فرصةً للمطالبة بالانتقال إلى دولة القانون والتعددية وتداول السلطة سلمياً، إلّا أن نظام الأسد، وكما هو معهود عنه، وجد في هذه الحالة من التمرّد التي امتدت إلى أكثر من محافظة ومدينة، فرصةً للانقضاض على الجميع، ومما سهّل عليه ذلك هو العنف الذي اتخذه الإخوان المسلمون وسيلةً للمواجهة، فكان الردّ الأكثر عنفاً ودموية من جانب السلطة، ذلك العنف الذي لم يستهدف جماعة الإخوان المسلمين فحسب، بل امتد ليشمل كافة أطياف المعارضة من إسلاميين وقوميين وشيوعيين، وما كاد العام 1983 ينتهي، حتى وجد حافظ الأسد نفسه يحكم شعباً مطواعاً، مكسور الشوكة، وقد تكفّلت فروع المخابرات بتحويل حالة الرعب والخوف لدى السوريين من حالة استثنائية طارئة إلى حالة دائمة.

أخفق السوريون في مواجهة دولة التوحّش الأسدية، ولم يفلحو ا في الحدّ من استمراريتها وإيغالها في التوحّش طيلة أربعة عقود من الزمن، إلى أن جاءت ثورات الربيع العربي

وقد أفضى الموات السياسي في البلاد، بالإضافة إلى تدجين كافة أشكال الحراك المدني والاجتماعي، إلى فضاء مظلم، أدّى بالغالبية العظمى من المواطنين إلى إقامة حالةٍ من التصالح القسري مع الواقع، ولعلّ أبرز معالم هذا التصالح المؤلم ظهرت في اللامبالاة لدى الكثيرين فيما يخص الشأن العام، إلى درجة بات فيها نشاط القوى المعارضة شحيح الأثر، بل ربما انعدم هذا الأثر تماماً منذ العام 1992 الذي شهد آخر دفعة من الاعتقالات طالت عدداً من أعضاء حزب العمل الشيوعي آنذاك.

في الشطر الثاني من الحقبة الأسدية، لم تكن ردّة فعل السوريين على توريث الإبن( على الرغم من هزلية الإخراج لهذا التوريث) موازيةً لمستوى الحدث، بل ربما كانت رغبة السوريين وتطلّعهم إلى التغيير محصورة بانتظار ما يمكن أن تقدّمه أو تبادر به السلطة الجديدة ( الوريثة)، وليس بما يمكن أن يكون نتيجة لمبادرة صادرة من السوريين أنفسهم، ولعلّ هذا الانتظار السلبي هو ما دفع الكثيرين للاغتباط أو الانتعاش وبناء الآمال على ما أُطلق عليه ( ربيع دمشق) الذي تجلّى بالسماح لإقامة عدد من المنتديات السياسية، موازاة مع تراخي القبضة الأمنية، وأغلب الظن أنها كانت خطوات مقصودة ومدروسة من جانب السلطة، تمّ استثمارها لفترة محدّدة، ثم سرعان ما أوعز النظام بمنعها أو إيقافها، فالتغيير الذي صاحب توريث الأسد الابن للسلطة، والذي أوهم البعض بنسبية جدّيته أو نجاعته، لم يكن في جوهره سوى سلوك مؤقت، بل ربما لم يخطئ البعض حين دعاه باللعبة المخابراتية، أمّا المنهج الحقيقي لطبيعة الحكم فلم يغادر أو يتجاوز تخوم ما أسسه وأرسى قواعده الأمنية الأسد الأب.

لقد أخفق السوريون في مواجهة دولة التوحّش الأسدية، ولم يفلحو ا في الحدّ من استمراريتها وإيغالها في التوحّش طيلة أربعة عقود من الزمن، إلى أن جاءت ثورات الربيع العربي في أواخر العام 2010 ، إيذاناً باستحقاق تحوّل تاريخي لن يقتصر على بلدٍ بعينه، وحين امتدّت شرارة الثورات إلى الأرض السورية في آذار 2011 ، وموازاة مع الامتداد السريع للحراك السلمي من جنوبي سوريا إلى أقصى شمالها، لم ينطفئ السؤال الممزوج بالذهول لدى السوريين قبل سواهم: ما الذي جعل حالة الانكسار والإحباط تتحوّل إلى اندفاعة مفعمة بالأمل؟ وما الذي جعل المواطن السوري الذي قضى عمره يهجس بالخوف من المخابرات، يتصدّى بصدره العاري لآلة القتل الأسدية؟ وبعيداً عن التحليلات التي يُعنى بها المنظرون وأصحاب الدراسات الاجتماعية التي لا تخلو من صواب، فإنه يمكن القول بكل تأكيد: إن ثورة السوريين ما كان لها أن تكون لولا (القطيعة النفسية) التي راكمتها السنون بين الجيل السابق ( جيل الستينيات)، والجيل اللاحق، ( جيل التسعينيات وما تلاها)، تلك القطيعة التي جعلت الجيل اللاحق مُبرّأً من رواكم الخوف التي كرّستها الحقبة الأسدية الأولى، بل يمكن القول: إن معظم الجيل اللاحق، جيل الشباب الذي دشّن انطلاقة الثورة، يكاد يجهل إلى حدّ بعيد معظم تجليات الحقبة الأسدية الأولى وسماتها العميقة، إلا أنها جهالة ( لا تضرّ) بحسب تعبير ابن خلدون، بل ربما بدت نافعةً من جانب عدم امتداد آثارها النفسية إلى الجيل الجديد.

ما من شكّ بأن سيرورة الثورة السورية بالغة التعقيد، بل تزخر بالمنعطفات المؤلمة، كما أن مآلاتها الراهنة تكشف عن عمق التحدّيات التي تواجه السوريين، ولا شك أيضاً أن ما واجهه جيل الثورة الجديد - خلال سنوات تسع خلت - من وقائع باعثة على الخذلان، قد باتت موضع الرهان على موت أو استمرارية فكرة الثورة، ذلك أن بشار الأسد وداعميه، لا يراهنون – من أجل استمرارية السلطة – على ما سيقدمونه إرضاءً لتطلعات الشعب السوري، بقدر ما يراهنون على إجبار السوريين للوصول إلى حالة ( التصالح القسري) التي أفلح حافظ الأسد في إيصال السوريين إليها إبان حقبته الأولى، ولكن منطق الثورات عبر التاريخ يؤكّد على الدوام أن الثورة حدث تاريخي، وتكرار الحدث لا يعني تكرار النتيجة.

إيران الوصيّة على الأسد

إيران الوصيّة على الأسد حين يكون الإبداع ضحية الإيديولوجيا

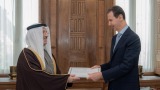

حين يكون الإبداع ضحية الإيديولوجيا دعوة بشار الأسد إلى قمة المنامة

دعوة بشار الأسد إلى قمة المنامة اللقاء المُرتقب للجنة الدستورية مصلحة سورية أم حاجة إقليمية؟

اللقاء المُرتقب للجنة الدستورية مصلحة سورية أم حاجة إقليمية؟