استخدمت الدول العربية حال الفلسطينيين كلاجئين سلاحاً سياسياً وحقوقياً ضد إسرائيل، بوصفهم المثال الحيّ والمستمر على النكبة، والشاهد على الاقتراف الاستعماري بحرمان شعب من أرضه، وإحلال شعب آخر مكانه. وتعمدت الدول العربية إبقاء الفلسطينيين على سمتهم "لاجئين"، صوناً لقضيتهم ومطلبهم الأول: حق العودة. وكان الاعتقاد السائد حتى اليوم أن الاندماج بالمجتمعات المضيفة والتجنيس يبدد "الهوية" الفلسطينية.

وكانت كل دولة عربية تسن جملة قوانين وإجراءات إدارية ومدنية تخص هؤلاء اللاجئين، وأحياناً كثيرة كانت تميّز ما بين لاجئي 1948 ولاجئي 1967، خصوصاً في الأردن، حيث يظهر الالتباس بين الفلسطينيين الذي اكتسبوا الجنسية، والفلسطينيين الذي ظلوا أبناء مخيمات اللجوء. عدا عن حال التمايز بين الشرق أردنيين وذوي الأصول الفلسطينية. وفي تجربة أيلول 1970، انكشفت هشاشة المملكة الأردنية بسبب ذاك الالتباس والتمايز، وكادت المعارك بين الجيش الأردني والمنظمات الفلسطينية أن تتحول إلى حرب أهلية مدمرة.

في سوريا، كان الحال مختلفاً، إذ كان الفلسطينيون يتمتعون بالمساواة شبه الكاملة مع المواطنين السوريين في مختلف المجالات، عدا الحقوق السياسية. وتمتع فلسطينيو سوريا في المخيمات وخارجها بكل امتيازات "المواطنة" من رعاية وطبابة وتعليم وعمل وتجارة وملكية عقارية.. إلخ، وإن تقاسموا مع السوريين عبء القمع السياسي والاستبداد. بل وفي أحيان كثيرة تعرضوا إلى قمع إضافي بسبب الصراع الشرس بين النظام السوري ومنظمة التحرير الفلسطينية.

في معظم الدول العربية، وخصوصاً بعد العام 1968، كانت الجاليات الفلسطينية إما أنها "طابور خامس" ومصدر خطر، وإما هي موضوع "تجنيد" وتطويع واستثمار مخابراتي وسياسي، تبتغيه بعض الأنظمة التي ترفع شعار "تحرير فلسطين" لتدبير شرعية وطنية أو قومية لنظام الحكم، أو للاستحواذ على القضية الفلسطينية كلها، لما في ذلك من مكاسب جيوسياسية كبرى (عبد الناصر، القذافي، صدام، الأسد.. وخامنئي الآن).

لقد قضى ياسر عرفات حياته النضالية كلها مقاتلاً على جبهتين: مقاومة محاولات إسرائيل طمس الوجود الفلسطيني، ومقاومة محاولات الأنظمة العربية مصادرة القضية الفلسطينية. وعوقب الفلسطينيون على ذلك مرات كثيرة، ومن العرب أكثر من الإسرائيليين، معظم الأحيان. وهذا لا يعفي عرفات (ومنظمة التحرير) من خطيئتين كبيرتين: بيروت 1975، والكويت 1990.

نقول كل هذا، لنقارب قضية الفلسطينيين في لبنان.

الكيان اللبناني تأسس على ميثاق وصيغة يعترفان بالتعدد الطائفي ويرعيان التوازن بين هذه الجماعات

وإذا كنا قد تحدثنا عن هشاشة ظهرت في الأردن عام 1970، ولا تزال بعض حساسياتها مشتغلة في المجتمع الأردني، فالحال في لبنان أشد وأكثر خطورة وتعقيداً. فالكيان اللبناني تأسس على ميثاق وصيغة يعترفان بالتعدد الطائفي ويرعيان التوازن بين هذه الجماعات، كما ينيطان بالدولة حماية حقوق الأفراد والحريات العامة والشخصية. هو نظام "ديموقراطي" في وجه، ونظام توافق طوائف في الوقت نفسه. لكنه في كل الحالات يقوم على مبدأ "التوازن" الصعب، سياسياً وديموغرافياً وثقافياً. فهذا الكيان الذي "تكنبت" فيه الجماعة المسيحية القيام به ومنحته هويته و"تمايزه"، استقلالاً عن المدى السلطاني الإسلامي أولاً، وعن المشروع القومي العروبي ثانياً، وعن فكرة الأمة السورية (بلاد الشام) ثالثاً، كان مهجوساً منذ تأسيسه بخطر تذويبه. وكانت الجماعة المسيحية تتوجس باستمرار من ميل المسلمين إلى تقديم الانتماء لأمة الإسلام أو أمة العرب على الانتماء إلى لبنان. ومنذ العام 1948، باتت القضية الفلسطينية والصراع مع إسرائيل موضع امتحان هذا الولاء والانتماء. فيما بدأت تتحول قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى صداع ديموغرافي، خصوصاً عند المسيحيين. وتأكد الخوف المسيحي أكثر في الحقبة الناصرية وبعد الوحدة بين مصر وسوريا وجنوح المسلمين نحو شعارات الوحدة والحماسة لتوريط لبنان في سياسات ومغامرات مواجهة إسرائيل ومعاداة الغرب. وكان المسلمون مدفوعين أيضاً إلى ذلك، بسبب غيظهم وغضبهم وتململهم من غلبة مسيحية في السلطة والإدارة، وفي الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية.

ترتب على هذا انقسام سياسي دائم بين المسلمين والمسيحيين، فاقم من المنازعة الطبيعية التي ينتجها نظام التعدد الطائفي، الذي يكرس اللبنانيين ويحجزهم في هويتهم الطائفية والمذهبية. وتبلور هذا الانقسام في أواخر الستينات، حين جنح المسلمون نحو شعار "حرية العمل الفدائي"، الذي وبتشجيع وضغط عربيين تكرس في "اتفاق القاهرة"، الذي عنى عملياً خسارة الدولة لسيادتها واستباحة لبنان لحرب فلسطينية (عربية) مع إسرائيل، هي غير متكافئة ويدفع ثمنها لبنان. وما تفاداه الأردن وقع فيه لبنان.

هكذا، انفجر لبنان عام 1975، وانهارت حدوده أمام الجيوش الإسرائيلية والسورية والمنظمات الفلسطينية، وانفلتت الجماعات اللبنانية ميليشيات متقاتلة في حرب أهلية إقليمية دولية متناسلة، استقدمت بدورها جيوشاً أخرى إلى العام 1990.

تعرض الفلسطينيون في الأثناء إلى نكبات كبرى، منها الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 ومجزرة صبرا وشاتيلا، ثم الحرب السورية (الشيعية) على المخيمات الفلسطينية لثلاث سنوات جحيمية.

مع استتباب السلم الأهلي، تحولت قضية اللاجئين إلى بند توافقي إسلامي – مسيحي قائم على "رفض التوطين". وقد تُرجم إلى توطيد جملة قوانين سابقة واستحداث إجراءات إضافية تحجر الفلسطينيين في حال من التمييز السلبي، الذي يضعهم في حرمان دائم من حقوق مدنية وإنسانية، وفي حال اقتصادية واجتماعية بالغة الرثاثة والضعف والتهميش، على نحو يبقيهم في بؤس قسري. وفوق هذا، يحرمهم حتى من بديهيات حقوق الأجنبي المقيم، فمثلاً يستطيع مطلق عربي أو أجنبي شراء وامتلاك عقار، باستثناء الفلسطيني فقط!

وباسم صون القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين الوطنية، يتبنى النظام اللبناني مبدأ إبقاء الفلسطينيين "لاجئين" مقيمين في مخيمات، ومحرومين من أي استقرار قد يغريهم بنسيان قضيتهم ومظلوميتهم. مبدأ فحواه أن البؤس هو سلاح الفلسطيني السياسي والحقوقي، وهو جريمة إسرائيل الأصلية التي وحدها مسؤولة عن علاجه، وما علينا سوى إبقاء مفعول الجريمة سارياً جيلاً بعد جيل، وعلى نحو حسي وعياني يتمثل في حجز الفلسطيني في حياة الشقاء.

"المارونية السياسية" منحت في حقبات سابقة الجنسية اللبنانية لأغلبية الفلسطينيين المسيحيين، كونهم أقل ارتباطاً بالعروبة وإيديولوجياتها

لكن، وراء هذا دوافع أخرى أهم، لا صلة لها بعدالة القضية الفلسطينية ولا صلة لها بالعداء لإسرائيل. إنها الخوف الديموغرافي الذي يظهره المسيحيون، ويضمره أيضاً الشيعة. وهو ليس منبعه فقط اختلال الكفة السكانية لصالح السنّة، إنما أيضاً منبعه الخوف من إعادة النظر بالهوية اللبنانية وتعريفها (السردية المارونية تحديداً). ولذا، هو رهاب ثقافي و"قومي" يماثل إلى حد بعيد الرهاب من الأجانب الذي يشيعه اليمين (بأجنحته المحافظة والمتطرفة) الأوروبي والأميركي، مضافاً إليه عصبية طائفية. فمن المعلوم، أن "المارونية السياسية" منحت في حقبات سابقة الجنسية اللبنانية لأغلبية الفلسطينيين المسيحيين، كونهم أقل ارتباطاً بالعروبة وإيديولوجياتها، وأقل حماسة لعقيدة معاداة الغرب.. وهذا أشعر الفلسطينيين المسلمين بتمييز إضافي، وأذاقهم طعم الطائفية اللبنانية.

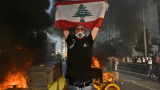

ما يحدث اليوم، ليس احتجاجاً فلسطينياً ضد إجراءات قانونية لوزارة العمل في مكافحة العمالة غير الشرعية، التي تطال جميع الأجانب وخصوصاً السوريين والفلسطينيين، لكنه احتجاج ضد كل ما تراكم تاريخياً من تمييز حقوقي ومدني وإنساني ضدهم. ليست "ثورة". لكنها ليست اعتصاماً مطلبياً أو تظاهرة اعتراضية. إنها خروج على الواقع القائم منذ عقود.

فلسطينيو لبنان، كما قال مستغرباً عن حق وزير العمل كميل أبو سليمان، لم يخرجوا بهذا الزخم يوم إعلان أميركا اعترافها بالقدس عاصمة إسرائيل. وأغلب الظن أن الكثير من اللبنانيين مثل الوزير، لم ينتبهوا لتحولات الوعي الفلسطيني. شعور الفلسطينيين المتوطد أن الوقت قد حان لرفض هذه السياسة القديمة التي تربط حفظ القضية وديمومتها بإبقائهم "لاجئين" على معنى الحرمان والبؤس. لم يعد الفلسطيني قابلاً للإقامة على صورة المتشرد القابع في خيمة. لم يعد الفلسطيني مقتنعاً أن لزوم مقارعة إسرائيل أن يبقى هكذا يائساً في الحياة، معزولاً في "غيتو" الفقر والعطالة والتمييز.

التمرد الفلسطيني، بهذا المعنى، عامل إضافي يفرض على اللبنانيين ما هم مترددون في الخوض فيه أصلاً: كيف نحفظ الهوية اللبنانية من دون التعارض مع حقوق المقيمين واللاجئين السوريين والفلسطينيين. كيف نتجاوز الهواجس الطائفية نحو ثقة "المواطنة". كيف نتفوق على منطق الأقلية والأغلبية وخواف الديموغرافيا. كيف نصون الوطنية اللبنانية من دون هدر كرامة غير اللبنانيين.

هذا هو امتحان لبنان، كما هو محنة بلاد المشرق العربي بجماعاته وطوائفه وأقلياته وأكثرياته وعصبياته المتحاربة. وهذا هو التحدي الذي به "ننتصر" على إسرائيل وننصر به فلسطين.

حكومة سعد الحريري لإنقاذ حزب الله أولاً

حكومة سعد الحريري لإنقاذ حزب الله أولاً حرائق لبنان وسوريا.. أو "صناعة" الكوارث

حرائق لبنان وسوريا.. أو "صناعة" الكوارث  إطلاق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.. لا عزاء لحزب الله

إطلاق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.. لا عزاء لحزب الله "جهنم" لبنان لم يبدأ بعد

"جهنم" لبنان لم يبدأ بعد حزب الله منتصراً على لبنان.. وفرنسا

حزب الله منتصراً على لبنان.. وفرنسا