منذ أن دخلت منطقتنا العربيّة في دائرة الفعل المجتمعي قبل تسعة أعوام، بات الجميع مشدود الأعصاب متوتراً ينشد وضوح الرؤية لمعرفة مآلات الأمور ومسارات الأحداث. وباستثناء تونس، دخلت باقي الدول العربيّة في دوّامات من العنف، وتحولت إلى حروبٍ أهلية ذات تداخلات إقليميّة ودولية شديدة التعقيد كما في اليمن وليبيا وسوريا، أو أدّت إلى عودة نظام الاستبداد بصيغة أكثر شراسة وانتقاماً كما في مصر. لقد استعملت الأنظمة أقصى درجات العنف الممكنة لتحقيق هذه النتائج، وللأسف فقد نجحت في تفتيت الدول والمجتمعات.

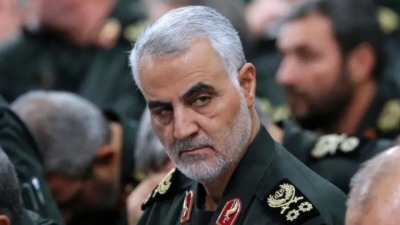

في دول موجات التحوّل الثانية يمكننا استثناء السودان الذي يبدو أنّه أمسك بداية طريق السلامة، والجزائر التي مازالت تتحسّس وقع خطاها بين الألغام المزروعة في حقل التجربة التي بدأت قبل ثلاثة عقود. أمّا لبنان والعراق فيراوحان في مكانهما بانتظار انفراجة ما في المشهد الدولي القابض على زمام توازنات المنطقة. وقد يكون مقتل الجنرال قاسم سليماني بداية ضوء في نفق الظلمة الحالكة الذي نعيشه مرغمين.

لا شكّ بأنّ الدور التخريبي الإيراني كان فاعلاً أكثر من أيّ دور آخر في ساحة المشرق العربي بدءاً من لبنان ووصولاً إلى اليمن. لذلك نجد أنفسنا مشمولين بتبعات مقتل سليماني شئنا أم أبينا، ولا غرابة في أنّ قتله تمّ على أرض العراق باعتبارها إحدى أسخن ساحات الصراع الآن. هذا يدفعنا لأن نطرح السؤال الدائم عن إمكانيات العمل لتحقيق مصالحنا الوطنية في ظلّ هذا التخبّط الرسمي العربي وحروب المصالح المتعارضة.

عرفنا نحن السوريين أكثر من غيرنا مسائل ضياع الدولة وتبعثر المجتمع وانهيار القيم والروابط الجامعة. قسمٌ منّا حمل البندقيّة منذ اللحظة الأولى دفاعاً عن النظام، ومن منطلقٍ عَقَديٍّ ديني أو طائفي أو حتّى مصلحي مادّي بحت. قسمٌ آخر وفي معرض محاربته للنظام، رهن قراره بيد القوى الإقليميّة من أقارب وجيران. وكلا الطرفين ذهب يبحث عن حليفٍ وراء البحار ليسند ظهره في حربه على ابن بلده.

توزيع الاتهامات وتحميل الأطراف المسؤوليات غير مفيدٍ الآن إلّا من ناحية أخلاقيّة، فالمسؤول الأول والأخير هو النظام الذي لم يقبل سماع كلمة واحدة من الناس وكأنّهم أعداءٌ لا أصحاب حقوق. الواقع يفرض علينا الآن النظر إلى المستقبل للبحث عن حلّ يوقف شلاّل الدماء وحالة التدمير الذاتي التي يبدو أنّها لا تريد أن تتوقّف أو بالأحرى لا يُراد لها أن تقف عند حدّ.

لم تعد سوريا كما كانت بلا أدنى شك، ولم يعد شعبها ذاته، ولا حتى نظامُ الحكم بقي على حاله

لم تعد سوريا كما كانت بلا أدنى شك، ولم يعد شعبها ذاته، ولا حتى نظامُ الحكم بقي على حاله. كلّ ما سبق ذكره تغيّر إلى غير رجعة، ونحو الأسوأ والأقبح والأخطر. لن ينفعنا البكاء ولا الاستجداء، سيكون علينا أن ننزع أشواكنا بأيدينا، لأن لا أحد سيقوم بهذه المهمّة عنّا. وهنا مربط الفرس.

بداية لا بدّ من التذكير بأنّ الاستبداد المطلق والاستئثار بالسلطة واحتكار المنافع والثروات، أدّت مجتمعة وبالضرورة إلى التحكّم بمصائر الناس وبطريقة مقزّزة ومبتذلة. قامت بالدرجة الأولى على الاحتقار والنظرة الدونيّة والإهانة للبشر بكلّ أشكالها بما فيها الإهانة الجسديّة، وفي كثير من الأحيان بشكل علني. هذه كانت أهمّ أسباب الثورة السورية كما غيرها من الثورات العربيّة. إذن لا بدّ وأن تكون بداية الحلّ بفهم هذه المعضلة من قبل الجميع، ومن ثمّ بالاتفاق على آليات عمل مشتركة للسير في طريق التغيير.

لقد جرّبنا طريق العنف، وكانت النتيجة دماراً عميماً رهيباً لا يُمكن الإحاطة بجوانبه، فما بالنا بمعالجته. لم نجرّب في الواقعِ سلوكَ طريق المفاوضات، ولمن سيتّهمنا بالتخاذل والاستسلام نقول بأنّنا كثوّار وكمعارضة سياسيّة رفضنا الجلوس مع النظام على طاولة الحوار عندما كنّا بأوج قوّتنا وانتصاراتنا المعنويّة والماديّة. هذا لا يعني ّأن النظام قبل الجلوس معنا أيضاً، فحتّى في أضعف حالاته لم يقبل هو الآخر بنا، ولم يعترف بوجودنا. لقد وصل به الأمر أن قتل مجموعة كبيرة من أهمّ قيادات الصفّ الأول فيه، لمجرّد أنّهم لانوا وفكّروا بطريق أخفّ قسوة وأقلّ عنفاً، وهو ما بات يُعرف باسم اغتيال خليّة إدارة الأزمة.

من يعرف النظام السوري ويفهم تركيبته، يدرك أنّه لا يمكن أن يقبل بأيّ آخر مهما كان. الآخر المقبول لديه هو الموجود في القبر أو في أقبية المعتقلات. ما الطريق التي نبحث عنها إذن لإجباره على القبول؟ الطريق باعتقادنا يكمن في حزمة كاملة من الإجراءات لا بدّ من العمل عليها بشكل متوازٍ وحثيث.

أوّل هذه الإجراءات، التحلّي بالواقعيّة والمنطقية عند التفكير بأي حلّ، وبالمختصر الابتعاد عن الشعبويّة والديماغوجيّة والإسفاف والابتذال في التعامل مع المشاكل.

ثاني هذه الخطوات، فصل القَتَلَةِ والمجرمين والمرتزقة والفاسدين واللصوص والمزاودين من جميع الأطراف ومن جميع الفئات السياسية والمدنية والعسكرية عن عموم السوريين، وفرزهم على جانب واحد والتعامل معهم كفئة متكافلة متضامنة تحت مسمّى أعداء الشعب السوري.

ثالثاً، النظر إلى مصلحة السوريين العادييّن كلّهم، موالاة ومعارضة، ثوّاراً ومؤيّدين ورماديين، أي باختصار النظر إلى المصلحة الوطنية واستعمال الخطاب الوطني الجامع.

رابعاً، التحلّي بالشجاعة والبدء بعملّية تقييم أداء جميع المؤسسات المحسوبة على الثورة، وعلى رأسها المؤسسات السياسية. يجب أن يشمل هذا الأمر جميع المؤسسات المدنية مثل المجالس المحلية في المناطق التي ما تزال خارج سيطرة النظام. كما يجب أن تشمل جميع المنظمات العاملة بالشأن الحقوقي والإغاثي والإعلامي وحتى الثقافي. ويجب أن تكون هذه الحملة على مستويين، داخلي خاص بكل هيئة أو مؤسسة أو منظّمة ووفق أسس دقيقة من الشفافيّة والصدق، وخارجيّ تقوم به عمليّات النقد الواعي الموضوعي المبني على معايير واضحة ومحددة وقابلة للقياس والنقض والنقد. لا يمكن أن نتوقّع أو أن نتحدث عن عمليّة مماثلة في جهة النظام، بالمقابل ورغم هشاشة وسوء مؤسسات ومنظمات المعارضة، فالعمل على إصلاحها ممكن بسبب أجواء الحريّة الكبيرة التي يتمتّع بها جمهور الثورة قياساً لجمهور الموالاة والرماديين.

خامساً، مخاطبة المجتمع الدولي بخطاب عقلاني بعيد عن المثالية والأحلام. يجب أن يستند هذا الخطاب إلى المصالح لا إلى الرغبات، وإلى المسؤوليات والواجبات لا إلى الحقوق. بمعنى آخر، يجب أن نستطيع مخاطبة كلّ الدول بالطريقة التي تفهمها، وهذا لا يعني بالتأكيد تحقيق مصالحها على حسابنا، بل إفهامها بأننا يمكن أن نتعاون في مجالات تقاطع المصالح المشتركة ولا نتعادى في مجالات المصالح المتعارضة، وهذا تفهمه الدول وتتقبّله. كذلك علينا أن نخاطب الدول والمنظمات الدولية باعتبار أنّ مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تتكامل مع مصالحها العليا في تحقيق الاستقرار في منطقتنا. أي الحديث بلغة مختصرة مباشرة محددة ودقيقة.

سادساً، علينا التركيز على جوهر القضايا لا على أعراضها. نحن ننشد الانتقال من نظام الاستبداد والعبوديّة إلى نظام الديمقراطية والحريّات، وهذا يقتضي منّا ممارسة هذه القيم في سلوكيّاتنا كمؤسسات ومنظمات وأفراد. ثمّ علينا أن نتحلّى بالشجاعة لتسمية الأشياء بمسمّياتها. فلو أردنا دولة مواطنة، يجب علينا أن نجاهر بأنّ هذه الدولة يجب أن تكون علمانيّة الطابع تقف على الحياد تجاه جميع الأديان وتمنع استعمال الدين في السياسة وتمنع تدّخل الدين في مؤسسات الدولة وتحترم دور الدين ووجوده في الفضاء العام المجتمعي وفي المجال الخاص الفردي، دون أن تنحاز إلى أي دين ودون أن يكون لها بذاتها أي دين أو صفة دينيّة.

المجتمعات تنهض بإحساس أفرادها بالمسؤولية لا بإحساسهم بمجرّد الغبن أو الظلم

سابعاً وأخيراً، على كلّ واحد منّا أن يعتبر هذا الأمر قضيّته الشخصية الأولى على سلّم هرم ماسلو بعد تأمين احتياجاته واحتياجات أسرته الأساسية. بغير ذلك لن يكون لنا قيامة أبداً، فالمجتمعات تنهض بإحساس أفرادها بالمسؤولية لا بإحساسهم بمجرّد الغبن أو الظلم.

هذه مجرّد مساهمة برأيٍ شخصيٍ وليست وصفة أو أستذة أو استعلاءً لا سمح الله. قد تعجب البعض وقد يرمها كثيرون في سلّة المهملات. لكن يبقى أنّ: شرفُ الوثبة أن تُرضي العُلا .... غُلبَ الواثبُ أم لم يُغلبِ.

التغيير في سوريا مصلحة عربية

التغيير في سوريا مصلحة عربية هل يصبح مبدأ "ضعف الدول في قوتها" واقعاً؟

هل يصبح مبدأ "ضعف الدول في قوتها" واقعاً؟ هل تذهب أوروبا بعيداً نحو اليمين؟

هل تذهب أوروبا بعيداً نحو اليمين؟ سوريا الضائعة بين طرق التجارة وتقاطعات السياسة

سوريا الضائعة بين طرق التجارة وتقاطعات السياسة مقارنات غير عادلة!

مقارنات غير عادلة!