لم تغب فلسطين في روايات إلياس خوري، ولكلمة فلسطين على لسانه نكهة البرتقال؛ احتلته فلسطين منذ (عكا والرحيل) حيث "العثمانيون ينزحون عن فلسطين..."، وعادت الحكاية من جديد عندما أشرقت من (باب الشمس) وصرخ ومطر آذار يغسله "لا ياسيدي، الحكايات لاتنته هكذا، لا"، فأعاد رسم آلهة من أشواك سياج الغيتو وهي تقطر دماً وألماً وذكريات فوق صفحة عاندت المنطق والنهايات، فما إن تشرف رواية على حافة النهاية حتى تستجمع أخرى كلماتها مما تبقى من نسغ الحروف وتبدأ حكاية جديدة شخوصها هواء، ورائحة، وأصوات وأنين، وحب يخرج من مسامات اللغة مقطراً كدمع العرق، ومنفلتاً من الزمن والمسافات كـ (طرخون) الشام.

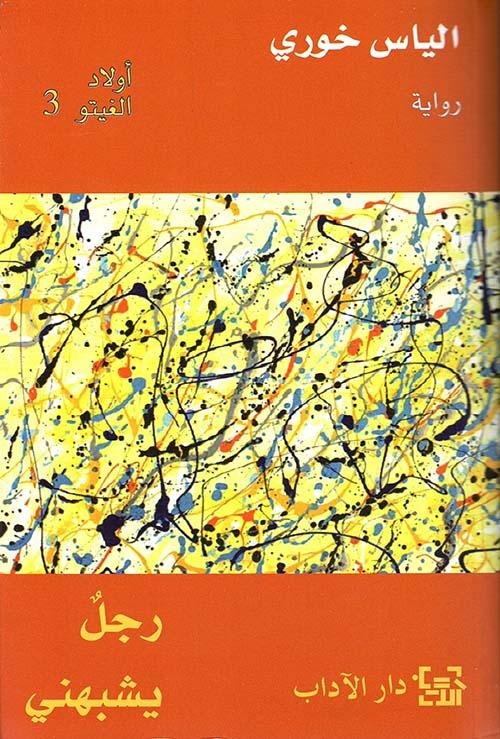

هكذا زحف إلياس خوري بين نتوءات الكلمات وتحت تلبد الوجع ومن خلال غمامة الرؤيا ليصل الى رواية "رجلٌ يشبهني" وقد امتلأت روحه بالجروح وثقوب المعنى ولاجدوى المنطق.

في رواية "رجلٌ يشبهني" يفاجئنا إلياس خوري من أول صفحة ويسأل من أنت؟… تسأل من؟ الضياع وقد رُسم بحروف فوق تشتت الجغرافيا ومراوغة التاريخ. سؤال يُطرح على خيال، على اللاشيء وقد تجسد بكل شيء، على عدم اليقين وقد امتلأ بالحقيقة، يُطرح على عيون الضباب وقد فاضت بالوضوح. على من يبحثون؟ عن معنى من اللامعنى، فتكون الإجابة مشتتة بين مكان تشبث بالجغرافيا وخانته الخرائط، ومكان تشبث بالمقدس وخذلته الآلهة، بين زمان أرهقه الركض في زواريب رسمها التوتر بين الكذب والحقيقة، بين كلمات أُتخمت بالمعنى وممحاة لا تحب الرجوع إلى الوراء، بين الحب ومعنى الحب، بين المرأة وفراغ الروح بغيابها، جواب ينوس بين الأسطورة وكتابة التاريخ.

إلياس خوري يبوح ليسترد الكلمات كصدى الروح فما يكتب "ليس كتاباً، ولا رواية، بل هي شكل من أشكال العطش"، ينزف الكلمات لتكون بنفس روح ولون الحكاية الفلسطينية، يتخيل، يموت تحت وطأة الأمل، يكذب "كي يحتمل الحقيقة" لأنه كلما زاد حرفاً نحو النهاية فهو يكتب قصة موته.

دعا إلياس خوري أبطال ثلاثيته (أولاد الغيتو) وما قبلها ممن بقوا على قيد الحياة إلى فخ، إلى مصيدة، إلى حفلة تنكريّة، تحت اسم (رجلٌ يشبهني) أوهمهم بالحياة، بالبعث من جديد، زين لهم الطريق بالحب المستحيل. صدقوه، وحمل كلٌ منهم أملاً من الكلمات، ولفافةً من قصصٍ سقطت سهواً على أطراف سطور رواياتهم ليسدوا ثقوب سيرتهم ويكتمل المشهد. خاب ظنهم، جرهم واحداً تلو الآخر إلى موتٍ رسمته تعرجات التاريخ وندوب الجغرافيا، ونشوة الحب، وصرير الحنين.

مات مأمون في القاهرة بعد إصابته بجلطة في القلب دون أن يطوي الذاكرة ويسد فجوات الصمت في الشعر، مات من أشعل الذاكرة برائحة النكبة قبل أن يكتمل الرحيل.

وبعدما أعطى خليل بطل (باب الشمس) الأمان، واستكان على وعود أوسلو نائماً على رائحة تقطير العنب في حلحول، عاد وانتشله في لحظة استعادة الكرامة، منتفضاً في حواري نابلس، وتحت ظلال أقواسها عاد فدائياً يرسم الموت حباً فوق رائحة الصابون "وشعر أن الموت محا ثمانية أعوامٍ من حياةٍ قضاها مختبئاً في عرائش العنب كي لا يُرى". كان "نائماً على ظهره، عيناه مفتوحتان، وذراعاه مضمومتان على صدره، وأثر ابتسامةٍ مرسومٌ على شفتيه"، حملته من حَلُمَ بعينيها وعنفوان قامتها، حملته يسرى "كأنها تمشي فوق أقواس المدينة… وفي البعيد، تخترق موسيقا صوفية الحيطان التي تقشر طلاؤها وثَقَبها الرصاص" وصار خليل أيوب جزءاً أصيلاً من دموع يسرى وعيون إلياس خوري.

بحث إلياس خوري لآدم طريقة موت تليق بفلسفته من أن الموت ليس مصادفة، "المصادفة هي أن نبقى أحياء" فإلى شقة وحيدة متخمة بالغربة ومحشوة بأسئلة الهوية وبقايا الحب والحنين " حضر ثلاثة رجال شرطة، عاينوا المكان ثم قاموا بخلع الباب، فوجدوا رجلاً ملقىً بثيابه على سريره، وتنبعث منه رائحة الموت".

لم تكن الكتابة عن دروب الهجرة واللجوء من فلسطين في رواية (رجلٌ يشبهني) وصفاً للموت المرمي على الطرقات، ولا نقل انطباعات عن مرثية الحزن، بل كانت موتاً داخل الموت "وجثثاً تمشي إلى النهاية بصمت"، وحزناً يحنو على حزن، وغربةً تأن من الوجع، وعطشاً ينشّف الحلق حد الخرس "كنا يا بنتي تائهين في صحراء الظمأ، لا شيء يُشبه العطش، كنا نشعر بأنَّنا نفترس أحشاءنا، الأرواح محشورة في داخل أجساد من الفخار الناشف، هناك في صحراء الخوف ذقنا طعم دمنا، وشعرنا بأن فخار أجسادنا سينكسر في أيّ لحظة" وكان "للماء رائحة لا يشمها إلا العطشى".

فَرَط إلياس خوري مسبحة الزمن في روايته فتناثرت حباتها، لم تعد الدقائق تنساب على سجيتها. عقارب الساعة تشظت على ميناء الزمن، أخذنا الى القادم لكنه نسي فمه مطبوعاً على نكهة برتقال يافا، وتشبث المستقبل بتلابيب اللحظة، ونسي موعده غداً على أعتاب مغيب شمس اللد في عام 1948، وتبعثرت الجغرافيا من ناطحات السحاب والتايم سكوير إلى ظلال زيتونةٍ على جبال الجليل، ومن فلافل مطعم (بالم تري) في شوارع نيويورك إلى صحن نابلسية في أزقة نابلس. ومن جبل صنين ومغامرات بيروت الى ظلال دالية في حلحول وانحناءات الأقواس في أزقة نابلس. رواية (رجلٌ يشبهني) انفلتت من معايير الزمن والجغرافيا وارتبطت بغربة الروح وتصعيدها حيث المكان كل الأمكنة والزمان كلُّ الأزمنة.

يستعين إلياس خوري بقدرته الروائية وسيل الكلمات المتدفق بسلاسة من روحه ليبشر بفلسفته عن الحب الذي إذا انكسر "لاجدوى من ترميمه، لأن ذلك مستحيل" وعن الدين حيث تآخت رسمة الصليب على الدموع مع صرخة الفاتحة على جثةٍ غطاها غصن زيتون. وجعل من طيف اللغة حاملاً لخصوصية الرؤيا ومعنى الوجود، وغاص في خفايا النفس ليخبرنا أن "الشعور بأنك عصي على الهزيمة يحوّلك إلى وحش" وأن " الألم مطلقٌ لمن يعيشه، لكنّٰه نسبيٌّ لمَن يراه على وجوه الآخرين". أفكارٌ تراوغ العقل، وأفكارٌ تحابي القلب وتكسر حاجز العادي يبثها الكاتب بين سطور روايته ويراودك على فهمك، فالكلمات عنده عمياء " والقراء هم عيون الكلمات، بهم تخرج المعاني من عتمتها". يستجر الذاكرة لاهثاً خلف المعنى قبل أن يُمحى، لأنه يؤمن أن "الكتابة هي فن المحو، فالكتاب بكتبون كي ينسو أنفسهم، ويقومون بمحو أثرهم في رمال الكلمات، الكتابة ممحاة كبرى".

يطلب إلياس خوري صداقة راشد حسين، ويفسح له عمراً في روايته، ويعطيه مفاتيح الكلام والذكرى، ويغوي شياطين شعره كي يقول ما لا يقال ويقص علينا تلك اللحظة التي شعر بأنه صار شاعراً، عندما صرخ في وجه الضابط الإسرائيلي "أنا شاعر مش عاهرة". تاه خوري مع راشد حسين، تاه مع العاشق الأول الذي صنعته النكبة وانغمس معه في سؤال الهوية منذ غربته في نيويورك إلى بيروت التي جاء إليها بحثاً عن فلسطين، ومنها إلى دمشق التي طرد منها معتبراً، بسخريةٍ تصل حد الألم، أن "الطرد لم يكن المشكلة، فأن تطرد من دمشق بدلاً من أن تختفي في أحد سجون المخابرات، دليلٌ على أنك محظوظ". وكأن خوري يعيد تشكيل التاريخ ليحاكي اليوم حيث أعداد المفقودين تحت أرصفة دمشق لا تحصى، والناجون ما يزالون يطرقون أبواب العالم.

لم ينجُ راشد حسين من مصيدة الموت التي نصبها خوري لكل من أحبه وأحب فيه فلسطين "ففي التاسعة من صباح الثلاثاء أول شباط 1977، وُجد راشد حسين ميتاً على أرض صالون بيته. كانت لحظة الموت حزينة، ويزيدها حزناً عندما يتخذ الموت شكل الوطن. حيث "رفع أهالي مصمص يافطةً على مدخل القرية كُتب عليها : "راشد حسين يرحِّب بكم".

لم يمهلني إلياس خوري وأنا أتساءل عن البعد الموسوعي لمعرفته وكثرة الشواهد والإحالات التي غطت صفحات الرواية ليجيبني "تصادقت مع الكاتب الأرجنتيني الأعمى بورخيس، ودخلت في سحر الرمل الذي تحول بين يديه إلى كلمات، وتعرفت إلى جوزف كونراد الذي أخذني إلى قلب ظلام الأدب، وقرأت بول أوستر وسوزان سونتاغ، وبهرتني لغة الكاتب الجنوب أفريفي كويتزي برشاقتها وإيجازها البلاغي الجميل. المكتبة كانت موعدي الدائم مع برابرة كافافي الغائبين، ومع استشراق إدوارد سعيد المبهر". وهذا غيض من فيض ما ورد بالرواية من أسماء وشواهد اتكأ إلياس خوري عليها ليبني روايةً امتصت كل ذاكرته وذكرياته.

فلسطين في وجدان إلياس خوري صورة لبنان ومرآة الانتماء للحق والحقيقة، لبنان كان حاضراً كامتداد الماء من حيفا إلى الناقورة، كان لبنان كما فلسطين ثقوباً في الروح سالت منها رواية "سينالكول" وتشظت رائحة الطفولة فوق المرايا المكسورة لتهيم الروح "كأنها نائمة" تتحسس أثار الحرب والطلقات في نفوس اللبنانيين التي ما إن انتهى أزيز رصاصها حتى "شعرنا بالخجل من عرينا، وذهبنا نبحث عن غطاء" كما قال (يالو).

إلياس خوري قصة ضمير ولد مع النكبة وتشرب معنى الحزن والحنين، وابتلع غصة الموت على أطراف الحدود. كان غريباً و"لم يكن يعرف أنه قصة تروى" عندما "اكتشف ثقوباً بالحكاية. وكل الحكايات ملآنة بالثقوب". ومنذ ذلك اليوم وهو يحاول سد ثقوب الحكايات فتنفتح ثقوب جديدة تسوقه نحو حكاية أخرى.