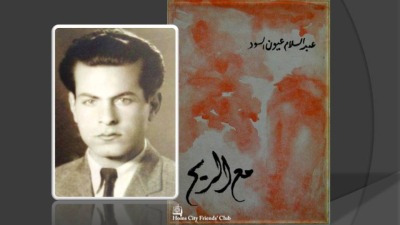

إذا كان الشاعر عبد السلام عيون السود (1922 - 1954) مات وهو في الثانية والثلاثين من عمره، وكان ديوانه المطبوع لا يتجاوز (150) بيتا خلال عقد واحد من الزمن هو عمر كتابته للشعر (مع أخذنا بعين الاعتبار لما يورده بعض معاصريه من أنه أحرق قبل وفاته نتاجه الشعري والنثري، لكن يمكن من خلال قرائن عديدة أن نخمّن أنّ ما أحرقه لا يشكّل كمّاً كبيراً يمكن أن يتعارض مع ما ذهبنا إليه في هذه الدراسة. إضافة إلى أن طابع شعره لا يوحي بالغزارة والكثرة) أقول إذا كان الأمر كذلك؛ فهل يمكن أن ننظرَ إلى شعرهِ على أنّه يمثل تجربةً شعرية؟

نحن نجد أنفسنا أمام شعرٍ قليلٍ لا يُشبعُ رغبةَ الدارس أو الناقد في البحث والتحليل، مما يدفع بنا لطرح مثل هذا التساؤل حقا. خاصة وأنّ شعرَه ينبئنا بشخصيته الصّامتة التي تميلُ للانزواءِ والانسحاب من العالم الخارجي إلى الذات عميقا في داخله، بحيث لا وقت لديه لينشغل حتى بكتابة قصيدة! ولم يكن الشعر عنده هاجسا كتابيا نصّياً بقدر ما كان هاجسا حياتيّاً لا تحيط به اللغة. بل إننا نتلمس من أبياته القليلة أن لديه أفقا داخليّا غنيا لم تتوفر لـه اللغة التي توائمه وتؤسسه عبر النصّ المكتوبِ. لذلك وفّر على نفسه استخدامَ اللغة واكتفى بأن يحيا الشعر كتجربة غير مرئيّةٍ، وثمة ما أراه يشكل مفارقةً لدى هذا الشاعر. إذ أنه دائماً مسكون بهاجس الموت والفناء والغياب والرحيل، ولكن ذلك الإحساس لم يولّد لديه رغبة في الدخول مع الموت في صراعٍ عبر بياض الصفحات. أي أن الموت لم يخلّف عنده ردّة فعل تجابهُ الفناءَ بالإبداع. إذ أنّ من طبيعة علاقة الفنان بالموت إشهارُ فعل الكتابة كسلاح يهزم الموت أو يؤجل استبداده. وكأن عبد السلام استسلم للغياب الجسدي بأن مارس تغييباً لشعره هو الآخر. فلماذا لم يستثمر هذا الشاعر ما لديه من قدرات وطاقات من أجل الانتصار على الموت؟ خاصة وأنه يمتلك من خلال ما يبين هذا القليل من شعره أن طاقاته كامنة ومرجأة، ولكنه لم يعمل على أن يؤمّن لها مناخ الامتداد والاتساع. فما الذي يقف وراء نشوء هذه المفارقة؟

ألخّص ما أراه أسباباً تقف وراء قلّة شعر عبد السلام كما يلي:

-

من خلالِ مطالعتنا لبعض آراء عبد السلام في شعر ونقد عصره، نكتشف ذائقةً نقديّةً عاليةً، دفعتْ بالشعر إلى إطلاقِ آراءَ نقدية بلغةٍ حادّةٍ وجريئةٍ فحواها رفضهُ لانعدامِ الشخصية المميزة في كثيرٍ من قصائدِ عصره، حيث يرى أن في لبنان قصيدة واحدة تتكرر، وفي سورية محاكاة وتقليد، ويرى أن من سمات شعرنا العربي المعاصر وقوعه في قفص اللفظية والنمطية. (راجع آراءه في نهاية الدراسة). ولكن كيف يشكل هذا الموقف سببا في قلّة نتاجه؟

إن هذا الموقف يضع شاعراً حسّاساً أمام مسؤولياته لجهة اعتقاده أن الانسحاب من الممارسة الشعرية المستمرة والدائمة يشكل انسجاماً مع موقفه الانتقادي لشعرِ عصره الرديء والنمطيّ والمكرّر (وإن يكن موقفا سلبيّاً، لكنه رفضٌ وعدم اعتراف بجدوى الكتابة، خاصة وأنه يعترف بمرارة أن الشعراء المزوّدين بالحاسة الفنية الحقيقية مبعدون عن الحياة!).

-

في رسالةٍ يستشهد بها كل من أراد دراسة شعره ومواقفه – كتبها عام 1949 يشير إلى أثر المجتمع المحيط والبيئة الثقافية في عزلة الشاعر، حيث مدينة حمص خلتْ إلا من الموتِ البطيء. وليس من جديد في هذا المجتمع الذي ينعدم فيه عنصرا الحرية والتجربة اللذان لا غنى عنهما لنموّ الموهبة وعافيتها. وهذا شكّل سبباً كامناً في عدم انخراط الشاعر بجدّيّةٍ في ممارسة فاعليته الشعرية، والاكتفاء بهذه الإطلالات المتباعدة والسريعة من خلال أبياته القليلة.

من كل ذلك نستشفّ وكأن الشاعر كان يضنّ على الآخرين بموهبته الدفينة، مقتنعاً بأن يعيش خارج القصيدة، حاملاً حساسيته الشعرية الحادّة أسلوب حياةٍ وآلية تعاملٍ مع كل شيءِ.

هذا وسوف يتسلل رأيه من عدم جدوى الصوت الشعري، واتخاذ الصمت موقفاً، إلى بعض أبياته. يقول:

|

صفَرَ القطارُ وقد تحرّكَ مسرعاً يغشى الظّلامْ |

|

وهواجسي تنتابني زمراً كأسرابِ الحمامْ |

|

يا ويحها عقلتْ لساني فانقطعتُ عن الكلامْ |

إن مفردات (هواجسي – عقلتْ لساني – الكلام) تؤمّنُ لنا دلالةً على موقفٍ من اللحظة الإبداعيّةِ التي تقع فريسةً بين زحمةِ الهواجسِ واندفاعها من جهةٍ، واعتقال لسان الشاعر وانحيازه إلى الصمتِ من جهة ثانيةٍ. واللسان – كمفردة شعريّةٍ – هو آلة الشعر التي توقفت فنتج عنها عدم الكلام.

إنّ غناء الشاعر هو معادلٌ لصوته الشعريّ، وهذا الغناء الذي يذهبُ أدراج الرياحِ لا يمكن أن يتفتّح بصورةٍ حقيقيّةٍ، طالما أن هناكَ قوّةً غيبيّةً هي التي حكمت بأن تنبت الزنابق للثلج. ونحن نأخذ الزنابق هنا كامتدادٍ لدلالةِ تفتّح الغناء، الذي هو الصوت الشعريّ. وكما أن الصوت تذروه الرياحُ، كذلك تسلّم الأقدارُ مصير الزنابق للثلج، كمفردةٍ مشبعةٍ بمعنى السكون الجنائزيّ. وفي الحالين يسود الصمت والموتُ. لذلكَ يأتي بعد هذين البيتين البيت التالي:

|

أترانا نغيبُ في الأفقِ النّائي؟ ونفنى في خاطرِ الظلماءِ؟ |

الرياح – الثلج – الأفق النائي – خاطر الظلماء... أرى كلّ هذه المفردات نابعةً من قاموسٍ ذي دلالةٍ على الصمتِ والغيابِ. وهي في الوقت نفسهِ مفرداتٌ ينتجُها قاموسٌ (رمزيٌّ) وليس (رومانسيّاً)!.

وفي قصيدة (حريّتي) تصل شهوة الصمت والتوحّد مع الذات ذروةً عادةً ما يبلغها شعراء نادرون:

|

أنا حرّيتي، أردتُ فكانت أنا شخصيّتي، وماليَ حدُّ |

|

في دمائي كَرٌّ، وفي نفَسي طُولٌ، وفي خطوتي انسراحٌ ومدُّ |

|

عبثاً نلتقي... عرفتُكَ يا غيريَ، يا ليلُ، ضاق باللّيلِ صدري |

|

نحنُ سطرانِ، والمسافةُ تبقى أبدَ الدّهرِ، بين سطرٍ وسطرِ |

|

لا التفاتٌ، فرِغتُ حتّى من الصّمتِ عميقاً، أرخيه حوليَ هالهْ |

|

من تراني أكونُ، إن عشتُ للناسِ، وأمعنتُ في الضّلالِ محالهْ |

بعد تأمّل ما بين سطور هذه الأبياتِ يستطيع القارئ الحصول على القراءة المحتملة التاليةِ:

إن الشاعر يقطع المسافات في مسألة العلاقة بين ذاته والآخرين الذات والموضوع. تتلاشى الحدود وتلتقي العناصرُ في نقطةٍ مركّزةٍ يذوب فيها الحدّان المتمايزان بين الأنا والأنتَ. لا (موضوع) خارج (الذات) هنا، فـهو يقولُ (أنا حرّيّتي) ولا يقول (أنا والحرية)، ويقول (أنا شخصيتي) وليس (لي شخصية)، والكَرّ ليس هناك بل في دمه، والانسراح والمدّ ليسا في المسافة بل في الخطوات التي هي المسافات نفسها. لذلك كلّه (عبثاً نلتقي). فما قيمة اللقاء؟ لأن اللقاء يفترضُ عنصرين اثنين يلتقيان، بينما ليس الشاعرُ هنا طرفاً في علاقةٍ مع أحدٍ، لذلك لا لقاء بين اثنين، لكلٍّ كيانه المنغلقُ على نفسهِ المكتفي بذاته. والبيتان الأخيران هما خلاصة هذه المسألة: حيث (لا التفات) إذ ليس من طرف يلتفت إليه بعد أن اختصر (الآخر والحرية والمسافةَ) في داخله. امتلأ بكل ذلك حتى لم يعد في ذاته مكانٌ، امتلأ حتى وصل إلى (الفراغ). يقول (فرِغتُ حتى من الصمتِ) ومن سيكون هذا الذي يشعر بذاته بكل هذا الإحساس الحادّ، من سيكون إن عاش للآخرين؟ إن الحرية هنا ليست إلا لحظةً وجوديّةً بامتيازٍ، لا يشاركه فيها الآخرون، مما يجعلُ التجربة الحياتية قابعةً داخل الكائن وليس خارجه، بما في ذلك اللغة والكلام، إذ لا قيمة لكل ذلك إلا إذا اشتملت عليهما الذات.

إن الشعر كما فهمه عبد السلام يتناسبُ تماما مع لغةٍ صافية تعتني بالمفردات، ولا تتطلبُ اللفظةَ بصعوبة حتى لا تبدو ركيكةً

وقد يحقّ للقارئ أن يخترع من هذه الأبيات –طالما أنها قراءة محتمَلَةٌ– مقولةً تكمن وراء لغتها، وهي: (إن الشاعر في غنى عن العالمين!) بما في ذلك استغناؤه عن مخاطبتهم شعراً. ولا أتخيّلُ هذه الأبيات إلاّ لحظةً (رامبويَّةً) حيث يقول رامبو: (أنا آخَري)، أو لحظةً من لحظات توحّدِ (المتنبّي) بموضوعه: (أنا الغريق فما خوفي من البللِ).

-

كيف فهم عبد السلام عيون السود الشعر؟

ربما كان من اللافت أن يصرّ كلّ من عبد السلام وزميله ومعاصره عبد الباسط الصوفي، على عرض آرائهما الأدبية في مقالات أو خواطر نقدية متفرقة، وذلك رغبةً منهما على ما يبدو في ترسيخ ممارسة شعرية خاصة بكلّ واحد منهما، أو بهما معا، ممارسةٍ تسندها رؤية نقدية تتميّزُ من غيرها أو تتشابه معه إلى هذا الحد أو ذاك.

لا يخفي عيون السود موقفه الانتقادي من شعر عصره وملاحظاته الجريئة عليه، وما رآه فيه من نمطيّة وتكرارٍ ووقوعٍ في اللفظيّة، وفقدان الشعر لشخصيته. ولا شك أن هذا متّصل بذائقةٍ نقديّةٍ مثقّفة وحسّاسةٍ وغير مجاملةٍ. وفي الواقع كان شعره القليل يشير إلى طموح في تقديم ما هو جديد ومميز بعيداً عن مجّانيّة الألفاظ، مهتمّاً بإبراز صوته الخاصّ.

ويقول في مكان آخر: "كل ما حولي هنا عاجزٌ عجزاً كاملاً عن تزويد الفنان بأية تجربة، أو إثارة، أو أية حادثة يمكن لها أن تتحدّر من وترٍ أو تنداح على لوحةٍ، أو تنساب في قصيد.

لتفسير هذه الظاهرة يكفي أن تعلم أن الحرية لم تولد عندنا بعد".

يفيد هذا الرأي في أن الشاعر لم يكن يرى في كل الأحداث المعاصرة له ما يثير شهيّة الشعر والفن بصورة عامة. وهذا يدلّ دلالة قاطعة على أنه كان يبحث عن حادثة ذات بعد شعري حقيقيّ، أو تجربةٍ جديرة بشرف انتمائها لعالم الفن. كما يضمرُ هذا الكلام أنه لا بد أن تتوفّر بيئة المبدع على الغنى والتنوع من تجارب مثيرة وحوادث تتمّ معالجتها فنياً. وإن فقدان المجتمع لهذا الغنى والتنوع يعني عدم حيويّته، ويدل على خوائه وفقره الروحي والوجدانيّ. وذلك كله مرتبط بتأمين الحرية التي لم تولد بعد.

يتابع عبد السلام: "لسنا أقل موهبة وحمّى من بودلير وفيرلين ورامبو، ولكننا مع الأسف لم نتعرّض لما تعرّضوا له من تجارب، ولم نسعد بما سعدوا به من حضارة تتجاوبُ أصداؤها ثرّة ملهمةً حتى في أضيق الغرف وأحقر الحانات".

الشاعر يفتخر بأنه، وزملاءَه، ليسوا أقلّ موهبةً من بودلير وفيرلين ورامبو، في إشارة لا لبس فيها إلى الثقة المطلقة، على الأقل بموهبته الشخصية، ولكنه يلتقط فكرةً مهمّةً هي أن مواهب الغربيين كانت تنمو في مجتمعٍ حضاريّ يوفّر للمبدع الكثير من التجارب والثقافة والحرية. وهذا إقرارٌ بموقفٍ ليس من الشعر فقط؛ بل من مجتمعِ الشاعر كلّه. وذلك يعني، فيما هو غيرُ معبَّرٍ عنه علناً، عن انتقادِ الشاعر لبيئته الدينيةِ المحافظة. فهو لم يترك مناسبة إلا وانتقد فيها البيئة الجامدة المنغلقة. حتى أنه في إحدى قصائده يعاتب خالقه على تخلّيه عنه وإغلاق بابه في وجه تضرّعات الشاعر.

ولكنّ في قوله: "لسنا أقل موهبة وحمى من بودلير وفيرلين ورامبو" ما هو أهمّ مما قرأناه. فعندما يستدعي الشاعر هذه الأسماء الشعرية، فهو يستدعي صراحةً ودون مواربةٍ، أبرز التجارب في الشعر الصافي والرمزي معاً، ولا يستدعي الشعر الرومانسي. وهو بذلك يسلّمنا مفتاحاً للتعامل مع لغته الشعرية، واضعين يدنا على عنصر آخر من عناصر نظرته للشعر، إن لم نقل مفهومه، خاصة وأننا نطالع أثر الروح الرمزية على هذا الشعر بكل وضوح، من ممارسة صفاء الفن وشفافيته، والاعتناء المركّز بموسيقا اللغة وإيقاع المفردة، والتعبير المكثف عن المعنى عن طريق الإيحاء الغامض، وتحويل الوجود والحياةِ إلى مجموعةٍ من رموز وإشاراتٍ يستثمر قدرتها الداخلية على القول.

إن الشعر كما فهمه عبد السلام يتناسبُ تماما مع لغةٍ صافية تعتني بالمفردات، ولا تتطلبُ اللفظةَ بصعوبة حتى لا تبدو ركيكةً، يتنافى ذلك مع الاستطراد والثرثرة، لذلك فإن جملته الشعرية دائما قصيرة وعباراته متقطّعة تقطّع أنفاسه لحظة الكتابة. وهذا يذكّرنا بالتوقّف عند التّماهي بين الوزنِ الشعري الخارجيّ عنده والإيقاع الداخلي للغة.

عندما يستخدم الشاعر اللغة بشكل مقتصدٍ مركّزٍ، لا بدّ أنه سيصوغ تجربته في أفقٍ من الغموضِ الماسيّ وهو بذلك ينبئ عن رأيه في أن الشعر ليس وسيلةً لنقل الأفكار والمشاعر والأحداث، بل هو طريقة في القول والتعبير. لذلك لا نرى عندَ عبد السلام (موضوعاً) بعينه كما يذهب بعض دارسيه الذين رأوا عنده بروز موضوعات الحزن والموت والمرضِ. إذ أن هذه المفردات -على أهميتها وارتباطها الجليّ بلغة وحياة الشاعر- ولكنها كانت تحضر في شعره لا لتدلّ على موضوعات، بل لتصبح رموزاً تشكل دائرة المعاناة الشعرية والحياتية معاً في وحدة لا انفصال فيها بين الذات و الموضوع.