الراوية التي أهداني إياها الكاتب "محمد برو" وضعتها قرب سريري منذ عدة أيام، أنظر إليها من بعيد، لا أجرؤ على تقليب صفحاتها، أعرف أن وجعاً كثيراً ينتظرني بين صفحاتها، يكفي ما تعرضنا له نحن السوريين من ألم وقهر منذ نحو عشرة أعوام، يكفي ما شاهدناه من موتنا وموت بعض من أهلنا وأحبتنا وأصدقائنا، يكفي ما عايشناه من ألم التشرد واللجوء هرباً من البراميل المتفجرة والقصف بالصواريخ وبالسلاح الكيميائي أيضاً، يكفي.

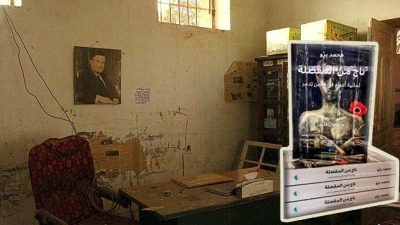

لكن الراوية بجانبي وعنوانها "ناج من المقصلة" فيه إغراء ما رغم ما يحمله أيضا من احتمالات القراءة عن الموت الرهيب الذي سمعنا عنه في سجن تدمر سيّء الذكر. الإغراء يتمثل بحكاية مؤكدة عن النجاة، يوجد عنصر جذب سري وغامض في العنوان، فإذا كانت كلمة "المقصلة" ستجعلنا نتوقع أن نقرأ عن قصص الموت الرهيب في ذلك السجن، فإن كلمة "ناج" تعدنا بالحياة وتعدنا كذلك بكشف الأسرار ومزيد من القصص من داخل مملكة الرعب التي تسمى: الجمهورية العربية السورية.

تجرأت وفتحت الرواية بعد أن اتخذت قراراً داخليا وضمنيًا بأني لن أستمر في القراءة فيما لو شعرت أنها ستؤلمني، لكن الذي حصل أني وما إن بدأت حتى نسيت قراري ذاك، واستمريت بالقراءة حتى أنهيت الرواية في أقل من يومين رغم كل ما تضمنته من قصص عن الموت والتعذيب الوحشي الذي كان يحصل في سجن تدمر في الثمانينيات، الموت والتعذيب الذي يصعب وصفه ولا يتخيله عقل.

ربما لأن الكاتب محمد برو ضحك علينا منذ البداية وفعل ما يفعله الأب مع طفله في أول يوم له في الحضانة أو المدرسة حين يمسك بيد ابنه الصغير ويمشي معه رويدا رويدًا، ثم ليتركه للمرة الأولى وحيدا مع أناس غرباء وجدد. لكن مع الوقت سيكتشف الطفل أنه لولا هذا اليوم لما فهم ونضج وتعلم الحياة، ومع الرواية والاستمرار في قراءاتها سنكتشف أنه لولا هذه القصص في داخلها، والتي يرويها محمد برو الذي دخل السجن فتىً صغيرا، ما كان لنا أن نعلم ونفهم حقا ما هي جمهورية الرعب التي كنا وما زلنا نعيش بداخلها.

فتى عمره سبعة عشر عاما فقط يعيش مع أهله في حي الميدان بمدينة حلب تقع بين يديه صدفة نشرة ورقية كان يوزعها تنظيم الطليعة المقاتلة، وهي الصدفة التي ستتسبب في اعتقاله وعدد من زملاء صفه بالمدرسة ليبقى ثلاثة عشر عاما في السجن، ثمانية منها قضاها في سجن تدمر امتدت منذ عام 1980 حتى 1988 والباقية في سجن صيدنايا.

الفتى يروي اللحظات الأولى للاعتقال والمداهمة في البيت في ساعة مبكرة جدا من فجر أحد الأيام على مرأى من أعين الأم والأب. قائد دورية الاعتقال والجنود الذين داهموا البيت بأسلحتهم وعتادهم قالوا للأب: سنحقق معه خمس دقائق ونعيده لكم. لكن الخمس دقائق امتدت إلى ثلاثة عشر عاماً.

في حلب حيث تم اعتقاله أولا يتذكر: "كنّا نتسلق قضبان واجهة الغرفة لنطل عبر النوافذ إلى الخارج وإلى الطريق الذي تعبره سيارة أو سيارتان كل دقيقة، وهذه نافذتنا الوحيدة على العالم.. وكنت وهذه حالي آسى على تلك الشجرة التي أشرف عليها من نافذة زنزانتي فهي لا تبرح مكانها طوال حياتها".

ثم تمضي الأيام والأحداث ليُقاد مع العشرات السجناء المكبلي الأعين إلى وسط الصحراء حيث يقبع سجن تدمر الرهيب وما إن يصل مع الآخرين وينزلوا من السيارة حتى تبدأ حفلة التعذيب والضرب حيث كان عشرات من السجانين والجنود بانتظارهم، ضرب وتعذيب تقشعر له الأبدان، فيما أجساد السجناء المتعبة من طول الطريق وظروف السفر بسيارة مغلقة لا تصلح حتى لنقل الحيوانات، لم تذق الطعام منذ أكثر من يوم ولم ترتوِ حتى بقطرة ماء. ليس ذلك فحسب، لقد سقط "خلدون" صديق الفتى - الكاتب محمد برو بجانبه ميتاً منذ اللحظات الأولى نتيجة الضرب العنيف على الرأس.

سنكتشف لاحقاً أن هذا الاستقبال ما هو إلا مقدمة بسيطة لما ينتظرهم من أهوال وموت تحت أخمصة البنادق لسجانين وجنود تم تأهيلهم جيدا ليكونوا وحوشاً ضارية يقتلون السجناء لمجرد ارتكاب خطأ بسيط غير مقصود، كأن تحاول أن تحمي وجهك ورأسك وتبتعد قليلا بحيث لا يصيبك السجان بالعصا التي تهوي عليك، وهذا ما حصل حرفيا مع أحد الضحايا، فتم قتله بمنتهى الوحشية أمام أعين الجميع، لمجرد أن السجان شعر بالخزي حين هوت العصا في الفراغ دون أن تصيب هدفها.

الألم لا يتعلق فقط بالتعذيب، فكل التفاصيل في سجن تدمر مرتبطة بالوجع، طعام الإفطار، بل ربما طعام اليوم كله في إحدى المرات كان سبع حبات فقط من الزيتون، وكان هناك أيضا صوت آلات معمل الأجرّ عند أطراف مدينة تدمر.

الألم لا يتعلق فقط بالتعذيب، فكل التفاصيل في سجن تدمر مرتبطة بالوجع، طعام الإفطار، بل ربما طعام اليوم كله في إحدى المرات كان سبع حبات فقط من الزيتون، وكان هناك أيضا صوت آلات معمل الأجرّ عند أطراف مدينة تدمر والذي يبدأ في ساعة مبكرة من اليوم ولا يتوقف رغم كل ما كان يحصل داخل السجن من تعذيب وصراخ وحفلات إعدام جماعية تتم بدقائق قليلة بعد محاكمات ميدانية سريعة ومعروفة نتائجها مسبقا. لقد كان القاضي المعين من قبل السلطات يتلذذ في إنهاء حياة السجناء وقلما نفد من حكم الإعدام إلا قلة قليلة:" وفي المحكمة الأخيرة هذه، تفتق ذهنه الألمعي عن مقايضة يجريها بين أب وولديه اللذين يحاكمان معه، فقد عمد إلى تخيير الأب الكهل بين ولديه ليختار من منهما سيُعدم ومن منهما سيبقى حياً".

هذا ليس فيلم رعب من هوليود، وليست مجرد قصة قيلت عن قائل، بل هذه شهادة حية من داخل السجن ومثلها قصص كثيرة عن محاكمات السجناء، نتعرف عليها في الرواية.

ربما قدر الفتى- الكاتب محمد برو أن ينجو بالصدفة من الموت بعد أن اتهمته المحكمة العسكرية في حمص بالإعدام لارتباطه حسب زعمها بجماعة الإخوان المسلمين، فيما بعد يكتشف المقدم وقتها غازي كنعان الذي كان يدير الأمن العسكري في حمص أن هناك خطأ في هذا الحكم لأنه مجرد "حدث " لم يبلغ الثمانية عشرة من عمره بعد. هذا الاكتشاف أو الانتباه للخطأ لم يخفف فقط حكم الإعدام إلى عشر سنين من السجن، بل سيسمح للفتى أن يشاهد ويرى ويسمع ويحتفظ بذلك مدة أربعين سنة ليرويه لنا فيما بعد في "ناج من المقصلة ".

الرواية تحكي قصص أبطال استقبلوا قرارات إعدامهم فيما رؤوسهم مرفوعة، وقصص ضباط وأساتذة ومهندسين وخبرات وطنية كثيرة تم تعذيبها حد الموت ومن ثم قتلها، الرواية أيضا تتحدث عن أشخاص تم تجريب أنواع وابتكارات من فنون التعذيب ومن السلاح الكيماوي على أجسادهم فمات منهم من مات وبقي منهم من بقي ليكون مصيره الإعدام بعد نجاته من التجارب.

ومثلما الرواية تتحدث عن قصص الموت الرهيب، لا تغفل التفاصيل الإنسانية المتعلقة بالأمل والحياة، كتلك التي تروي شعور السجناء حين لامست بعد عامين وللمرة الأولى التراب المبلل بندى الصباح، لقد اكتشفوا بعد دهر أن أقدامهم لم تطأ إلا ساحات الإسفلت القاسية والإسمنت الخشن والحصى، لقد أقشعرت أجسادهم فرحا وحزنا في آن حين لامست بطون أقدامهم ذلك التراب الندي.

أيضا لقد فرحوا كثيرا حين دخل مهجعهم بالصدفة كيسا صغيرا يحتوي مسحوقا أبيض بعد سنوات، ليعرفوا لاحقا أنه الملح الذي لم يتذوقوه لسنوات، كيس الملح ذاك وصل إليهم بعد زيارة قام بها أهل أحد السجناء، فما كان من نحو مئة وخمسين سجينا إلا أن وزعوا الكيس فيما بينهم بعدل وإنصاف.

عندما فرغتُ من قراءة الرواية، قلت في نفسي: هل يعرف العالم ماذا جرى وما يزال يجري في سوريا؟ لا، بل هل يعرف السوريون أنفسهم ما كان وما يزال يجري في بلدهم وداخل تلك السجون!