منذ ثلاثة عقود من الزمن، ما أزال أذكر إحدى العبارات التي وردت على لسان أحد الفنانين المصريين أثناء حديثه في لقاء تلفزيوني، إذ رأى ذاك الفنان في حينه، أن العرب قد خسروا حرب حزيران1967 : ( علشان الفن ما كان آخد دوره صح). وبعيداً عن سياق النكتة أو الفكاهة الذي وسم هذه العبارة، وكذلك بعيداً عن صحة أو خطأ فحواها، إلّا أن ما يمكن الوقوف عليه هو أنها تحيل إلى نمط محدّد من التفكير، يمكن نعته بأنه ( أحادي الجانب، لا ينظر إلى الوقائع والأمور سوى من زاوية محددة، فضلاً عن أنه محتقن، موتور، متشنج إلخ)، ولعل هذا النمط من التفكير يغدو أكثر حضوراً وكثافة في الظروف غير الطبيعية، أعني بذلك الظروف التي تشهد فيها المجتمعات تصدّعات وشروخاً حادّة بسبب حروب، سواء أكانت هذه الحروب مع طرف خارجي، أم حروبا بينية.

إذ غالباً ما تتجاوز التداعيات التي تخلّفها الكوارث والمآسي حدودها الحسية أو المادية المعهودة، حيث لا يمكن لتلك التداعيات أن تتموضع آثارها في الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي أو النفسي لحياة الأفراد والجماعات فحسب، بل يمكن لها أن تطغى على مساحات واسعة من التفكير، كما تتحكّم بطبيعة تشكّل الوعي، ومجمل المحاكمات أو المقاربات التي يُجريها المرء حيال الواقع الذي يعيشه.

لعلّ قدر السوريين، وعلى امتداد سنوات عمر الثورة الذي كاد يقارب عقداً من الزمن، أن يكونوا مأسورين لهذا الضرب من التفكير الذي بات ملازماً لمعظم مقارباتهم ومحاكماتهم لأي شأن من شؤونهم العامة، بل بات عند البعض هو النهج المهيمن للتعاطي مع أبرز الأحداث التي كان لها أثر مفصلي في سيرورة ثورتهم، ويمكن الوقوف بإيجاز عند ثلاث منها:

1 – لا شك في أن قدرة الجماعات الإسلامية المتطرفة على اختراق الثورة السورية، ومن ثم إمساكها بمفاصل القتال، وظهورها كقوّة عسكرية كاسحة لفصائل الجيش الحر، فضلاً عن سيطرتها على ما يقارب ثلث الجغرافية السورية ما بين عامي 2014 – 2016 ، كان من أهم العوامل التي ساهمت بارتكاس الثورة أو انحراف مسارها، ما أدّى بالنتيجة إلى تغيّرات كبيرة في المواقف الدولية التي لم يعد معظمها ينظر إلى ما يجري في سوريا سوى أنها حرب أهلية، وغابت المشكلة الجوهرية للسوريين عن أنظار العالم، وبعيداً عن التفاصيل حول طبيعة وكيفية تغوّل العنف والتطرف في جسد الثورة، إلّا أنه يمكن القول: إن القوى الحاملة لمشروع الإسلام السياسي، والتي لم تستطع تجسيد مشروعها في أية بقعة من العالم، استطاعت في سوريا أن تقوم بدور المعيق والمعطّل، بل والمخرِّب، وفي الوقت الذي كان من المفترض فيه أن يتجه التفكير السليم إلى أسباب نموّ هذه القوى المتطرفة، والعوامل التي مكّنتها من السيطرة، والثغرات التي تسللت منها إلى مفاصل الحراك الثوري، وكذلك التفكير في إيجاد السبل المناسبة لمواجهتها فكرياً وثقافيا واجتماعياً، ولكن يبدو أن الكثيرمن النخب السياسية والثقافية ما تزال محكومة في تفكيرها وسلوكها معاً، بردّات الفعل الغزيرة بالنزق، فوجدت ضالّتها برمْيِ كلّ قذارات التطرّف على الإسلام ( كدين للغالبية العظمى لسكان سوريا)، وباتت شعارات إدانة العنف و التبرؤ من التطرف محصورة بالسخرية من شعائر العبادة وانتهاك حرية العقيدة وإيذاء الوجدان العام، موازاةً مع التمظهر بسلوكيات تدّعي الانتماء إلى ثقافة ذات قشور علمانية، إلّا أنها بعيدة كل البعد عن جوهر العلمانية.

ولعلّ المفارقة الأكثر غرابةً أن قسماً كبيراً من أصحاب هذا الاتجاه هم ممن كانوا في الأمس القريب يؤيدون نشاط القاعدة في أفغانستان باعتبارها مقاومة وطنية ضدّ الاحتلال السوفييتي آنذاك، كما أيدوا نشاط داعش ومشتقاتها في العراق باعتبارها مقاومة ضد الاحتلال الأميركي، فكيف يمكن للقاعدي أو الداعشي أن يكون ثائراً وطنياً في مكان، وإرهابياً في مكان آخر، مع الحفاظ على كلّ حمولته الفكرية والسلوكية؟

2 – لم يكن الشعب السوري هو الوحيد الذي تعرّض لحرب إبادة على مرأى جميع الأنظمة العربية الحاكمة، دون أن تبدي تلك الأنظمة – في أحسن الأحوال – سوى التفرّج عن بعد، لقد حاصر آريل شارون ( وزير الحرب الإسرائيلي) بيروت في حزيران 1982 لمدّة شهر كامل، وأصلاها ناراً ودماراً، وانتهى ذلك الحصار باجتثاث منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت وترحيلها إلى تونس، ثم أجهز حافظ الأسد في العام التالي على البقية المتبقية في مخيمات طرابلس، دون أن يلقى ذلك كله أيّة ردّة فعل عربية على المستوى العملي.

لعل قدر السوريين، وعلى امتداد سنوات عمر الثورة الذي كاد يقارب عقداً من الزمن، أن يكونوا مأسورين لهذا الضرب من التفكير

وفي العراق قضى مئات الآلاف من العراقيين في حربي 1991 – 2003 على يد القوات الأميركية، فضلاً عن حصار دام اثني عشر عاماً، كانت له آثاره الوخيمة على الشعب العراقي، ولم يتحقق ذلك نتيجة الحياد العربي فحسب، بل بمباركة العديد من الأنظمة الحاكمة، ولعلّ ما مارسه، ويمارسه آل الأسد ( حافظ وبشار) بحق السوريين لا يختلف في جوهره عما مارسه الإسرائيليون والأميركيون بحق أهل فلسطين والعراق، إن لم يكن قد فاقه بشاعةً ووحشيةً، وهل من عاقل كان يتوقع نصرةً للسوريين من أي قطر عربي في مواجهة حرب الإبادة الأسدية؟ وهل (لعنة العروبة) هي التي حالت دون ذلك، كما يرى تيار من المثقفين؟ ربما لو تجسّدت تلك ( اللعنة) بنقدٍ معمّق لسياسات الأنظمة العربية الحاكمة ودورها الوظيفي، أو لو تجسّدت كذلك بنقدٍ للإيديولوجيا القومية التي ساهمت بترسيخ دور تلك الأنظمة، لربما سارت الأمور في سياقها الصحيح، أمّا أن تغدو لعنة ( العروبة، كانتماء ثقافي وحضاري) هي الترنيمة المُنتقاة للتعبير عن التخاذل العربي عن نصرة السوريين، فذلك لا يعدو كونه إمّا جلداً غير مبرر للذات المهزومة، إن كانت هذه الذات عربية الإنتماء، وإمّا إفصاحاً عن نزعة عنصرية كانت تتحيّن الظهور.

3 – لقد واجه القرار ( 24 ) الذي أصدره الائتلاف، بخصوص إنشاء مفوضية انتخابات، ردّة فعل حادة في أوساط جمهور الثورة، باعتبار القرار المذكور يخفي في تضاعيفه مؤشرات توحي بانحراف كبير عن تطلعات السوريين، بل تغدر بأحلامهم وتطيح بتضحياتهم من أجل التحرر من نظام العبودية والقهر الأسدي، وقد تُرجِمت ردّات الفعل تلك، بدعوات تمثلت بأصوات عديدة، تنادت لعقد مؤتمر – مؤتمرات – الغاية منها إنشاء جسم سياسي يمثل السوريين، كبديل للكيانات الرسمية الراهنة.

ولئن كان من حق السوريين، بل في غاية المشروعية، أن يختاروا أن يحتجوا ويعبروا عن آرائهم وقناعاتهم حيال من يمثلهم، كما من حقهم التداعي والتحاور بغية تشكيل الكيان الذين يرونه قادراً على التعبير عن تطلعاتهم، ولكنّ اللافت للانتباه حيال تلك الدعوات أنها جاءت كردّة فعل على القرار ( 24 ) الذي تبدّى كالقشة التي قصمت ظهر البعير، علماً أن هذا القرار جاء نتيجة لسيرورة سياسية للائتلاف وليس سبباً مباغتاً، ولئن جسّد هذا القرار سقطة مدوّية، فإنه لم يكن السقطة الأولى منذ العام 2012 وحتى اللحظة الراهنة، فما الذي جعل الجميع ينتفض الآن، بمن فيهم من كانوا للأمس القريب أعضاء في الائتلاف؟ لماذا سكت هؤلاء جميعاً عن تماهي الائتلاف منذ نشأته مع الأجندات الخارجية وأسهم في تغييب القرار الوطني، ولماذا سكتوا أيضاً عن مشاركة عدد من أعضاء الائتلاف في مسار أستانا، والقبول بفكرة السلال الأربع، والعمل على إدخال منصتي موسكو والقاهرة إلى هيئة التفاوض نزولاً عند الرغبة الروسية، والقبول بمخرجات سوتشي، ولعل الأسئلة في هذا السياق يصعب حصرها، وعلى الرغم من ذلك، يصرُّ الذين تداعوا لعقد مؤتمر وطني على أن يكون مؤتمرهم ردّاً على القرار ( 24 )، فهل – يا ترى – لو قام رئيس الائتلاف بإلغاء القرار المذكور، فهل سيعود الائتلاف إلى صورته المثالية، وتختفي أصوات الداعين إلى مؤتمر وطني؟. ليست الإجابة عن هذا السؤال هي الغاية، بقدر ما هي التأكيد على أن التفكير الناتج عن ردّات الفعل الحانقة وغير المدروسة، وإن كان له ما يبرره في كثير من الأحيان، إلّا أنه لن يرقى إلى أنْ يكون البديل الأمثل أو النافي للأزمة.

إيران الوصيّة على الأسد

إيران الوصيّة على الأسد حين يكون الإبداع ضحية الإيديولوجيا

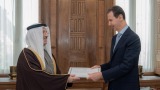

حين يكون الإبداع ضحية الإيديولوجيا دعوة بشار الأسد إلى قمة المنامة

دعوة بشار الأسد إلى قمة المنامة اللقاء المُرتقب للجنة الدستورية مصلحة سورية أم حاجة إقليمية؟

اللقاء المُرتقب للجنة الدستورية مصلحة سورية أم حاجة إقليمية؟