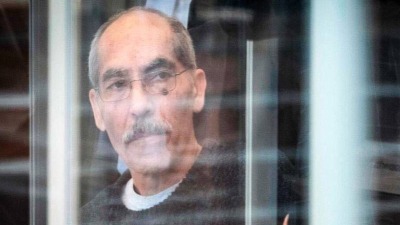

بدأت في مدينة "كوبلنز" الألمانية مؤخراً محاكمة سوريين متهمين بجرائم حرب، هما الضابط أنور رسلان، والمساعد إياد غريب.

المذكوران كانا يعملان في أحد أجهزة المخابرات السورية، ومتهمان بتهم عديدة تتعلق بممارستهما للقتل والتعذيب بحق سجناء سوريين.

المدعي العام جاسبر كلينغ وفي أحد تصريحاته يوضح على أي أساس تتم محاكمة المتهمين، وماهي الوثائق والشهادات التي استند عليها الادعاء، والتحضيرات التي سبقت قرار توقيفهما ومحاكمتهما.

في أواخر عام 1991 كنت سجيناً في سجن "صيدنايا العسكري الأول"، وكان قد مضى على اعتقالي- بسبب عضويتي في "حزب العمل الشيوعي"- ما يقارب خمس سنوات، عندما أصدر رئيس الجمهورية- يومها- "حافظ الأسد" عفواً عاماً شمل المعتقلين السياسيين، وهي المرة الأولى- عبر سنوات حكمه المديدة- التي يوسع عفوه بعض التوسع، فيشمل بعضهم، وبناء على عفوه؛ فقد باشرت الأجهزة الأمنية (طبعاً لا علاقة لمؤسسة القضاء أبداً بتحديد من سيشمله العفو، ومن سيتناساه) بإعداد قوائم بأسماء من سيفرج عنهم، خصوصاً أولئك الذين كان قد مضى على اعتقالهم فترات طويلة.

وكنت أنتظر دوري في الإفراج- حالي كحال الآخرين- طوال أيام عديدة مديدة، وبعد أن خرجت أعداد لا بأس بها من المعتقلين، عندما توقف كل شيء فجأة، وانطفأ الحلم بالحرية، ليعود كابوس السجن المفتوح من جديد، مع تطور جديد تجلى بقرار إحالة من تبقى منّا إلى "محكمة أمن الدولة العليا" التي كان يرأسها - سيء الذكر- "فايز النوري".

كان من العبث محاولة فهم أسبابهم التي دفعت إلى إحالتنا إلى محكمة أمن الدولة العليا بعد عفوهم الذي ضاق عنا، ولم نستطع- نحن المعتقلين- رغم جلسات حوارنا التي امتدت طوال سنوات السجن التي أمضيناها في السجن بعد العفو إياه، أن نفهم ما الذي حصل بالضبط، ولا حتى أن نضع بعض الضوابط أو المعايير المنطقية لتفسير ما حصل، هذا رغم بعض التفسيرات التي رأت أن النزعة الثأرية المتداخلة مع الحاجة إلى تسويق محكمة أمن الدولة عبر أجسادنا، بما هي ستارة قانونية زائفة تحجب حكم أجهزة الأسد الأمنية.

وهكذا دُفعنا إلى محكمة أمن الدولة، ثم في الجلسة الأولى- من محاكمتي- سألني قاضي التحقيق الأول "منصور علاء الدين"، وقد كان يشير إلى الملف الذي أمامه:

- هذه هي أقوالك، هل توافق عليها؟

قلت له: بالتأكيد لا.

ثم فتح الملف، وراح يقلب صفحاته، وكان يشير إلى لطخة زرقاء في أسفل كل صفحة، وبعد أن انتهى، أو بعد أن بدد وقتاً كافياً بالنسبة إليه، قال متهكماً: هذه بصمتك، وبالتالي أنت تعرف جيداً أنها أقوالك.

قلت له: ثق تماماً، أنهم عندما يريدون سيضعون بصمتك أيضاً بجانب هذه البصمة، وستغدو هذه الأوراق هي أقوالك بنفس الدرجة التي هي أقوالي.

فتأفف، ثم هزَّ رأسه بحنق مفتعل، وقال:

- إذاً أنت تنكر أن هذه الأقوال هي أقوالك، وتدعي أنك لا تعرف عنها شيئاً.

قلت له: أنا لم أقرأها أولاً؛ لأعرف ما فيها. ثم إنني أعتقد أن كل من قابلتَهم قبلي، قد أوضحوا لك، كيف كنا نبصم على أوراق وأعيننا معصوبة.

فسألني ببرود: هل يمكنك إثبات ذلك؟

ولقد كان السؤال يكثف إلى حد كبير، كيف يتعامل النظام مع كل عمليات التوثيق في سوريا، وعندما ضحكت وقلت للقاضي إنك تعرف جيداً أن هذا مستحيل، أغلق الملف وأشار لي بالخروج، منهياً الأمر بقوله:

- إذاً هي صحيحة.

بهذه البساطة الشديد قرر قاضٍ صحة ملف الادعاء على متهم مضى على سجنه خمس سنوات دون أن يستمع له.

هذا التسليم الذي يتخفف من أي مسؤولية- شخصية وعامة- هو القاعدة التي تأسست عليها البلد؛ إذ منذ أن قام حزب البعث بانقلابه قبل ما يزيد على ستة عقود والدولة السورية تفتقر إلى التوثيق بشكله الحقيقي، أي إنها تفتقر إلى ما يشكل عصب البحث والتطوير ووضع الاستراتيجيات العامة للدولة والمجتمع، أقصد تحديداً: الأرقام الحقيقية، والإحصاءات السكانية، والمؤشرات الاقتصادية، وغير ذلك من المعطيات والوثائق التي هي الركيزة الأساس لعمل الحكومات والأحزاب والباحثين...إلخ.

إنَّ كل الخطط والأبحاث والدراسات في سوريا تصل إلى طريق مسدود، عندما تحاول الحصول على هذه البيانات. وإذا حاولت- ومهما حاولت- لن تجد أمامك سوى القليل الذي تعلنه الجهات الرسمية. وعلى الرغم من أن ما تعلنه الحكومات قد يكون كافياً في الدول التي يمكن الوثوق بأرقامها الصادرة عنها والمتاحة للباحثين، فإنه في البلدان التي تشبه سوريا في بنية السلطة وطريقة إدارتها الدولة لا تكون الأرقام غير حقيقية وحسب، بل تكون مضللة عن سابق وعي وإرادة وتصميم، تضليل يوصل البحث إلى نتائج خاطئة تماماً.

إذاً ليست المشكلة في انعدام إمكانية الوصول إلى الوثائق فحسب، فهذه الصعوبة قد تكون قائمة – بتفاوت كبير- في الكثير من بلدان العالم، بما فيها تلك الدول التي لا تجيز قوانينها فعل ذلك، لكن الأمر في سوريا له وجه آخر، تنفرد به مع قلة قليلة جداً من دول العالم، وهي الدول ذات الأنظمة الشمولية المطلقة التي يخضع كل ما فيها إلى سلطة فرد أو مجموعة، يعتبر (نفسه / نفسها) خارج أي مساءلة أو رقابة.

إن الذي تتفرد به سوريا- مع عدد قليل جداً من الدول- هو أن الوثائق لا علاقة لها بالتوثيق وقواعده وقضاياه، بما في ذلك القضايا التي تتعلق بعدد السكان وبمستوى الدخل والتعليم والصحة؛ ففي سوريا- مثلاً- لا يمكن الوثوق بإحصاء عدد المرضى الذين راجعوا مشفى، ولا يمكن أبداً أن تعرف بدقة متى بدأت سوريا بإنتاج النفط ، وبعد الإعلان عن إنتاجه لا يمكن معرفة كمية الإنتاج... ولهذا يتداول السوريون كثيراً ما قاله الكاتب السوري الراحل "ممدوح عدوان" في لقاء الأدباء والمثقفين السوريين مع وفد سياسي يمثل الحكومة، عندما احتدم صراع الإخوان المسلمين مع السلطة السورية 1979: (الحكومة تكذب حتى بدرجات الحرارة).

وبالتالي: إذا كانت مؤشرات كالتي ذكرتها سابقاً لا يمكن الوثوق بها في سوريا، فإلى أي حد إذاً يمكن الوثوق بملفات الفساد والنهب والأمن والمخابرات وقضايا حقوق الإنسان والمعتقلات والقضاء وغير ذلك من الملفات الساخنة.

إنها مشكلة كبيرة سيواجهها السوريون عندما يحاولون بناء دولتهم القادمة، حينها سيكون أمامهم ركام هائل من الفوضى والتزوير، بدءاً بالأحوال الشخصية وما تتضمنه وصولاً إلى الملكيات ووثائق التعليم وملفات الفساد والقضاء...إلخ.

ما يجري في إحدى محاكم ألمانيا اليوم ما هو إلا جزء صغير من جبل ملفات هائل لجرائم لا تعد ولا تحصى ارتكبتها الطغمة التي حكمت دمشق طوال عقود، لكن ما هو أهم من هذه المحاكمة بكثير هو أن العدالة مهما غيبت تبقى توق البشرية وحلمها الدائم.

كيف يمكن ممارسة السياسة عندما تنهار الدولة؟

كيف يمكن ممارسة السياسة عندما تنهار الدولة؟ دولة البعث وكراجات "الهوب هوب"

دولة البعث وكراجات "الهوب هوب" هذا الانحطاط المنذر بالخراب.. "العائلة المافياوية"

هذا الانحطاط المنذر بالخراب.. "العائلة المافياوية" غزة.. فضيحة الإعلام والأخلاق والسياسة

غزة.. فضيحة الإعلام والأخلاق والسياسة أميرة الفرات أم الجديلة الشقراء

أميرة الفرات أم الجديلة الشقراء