يميل كثير من السوريين إلى الاعتقاد بأن الإخفاقات التي مُنيت بها ثورة آذار 2011 قد حالت دون تحرر بلادهم من الطغيان والاستبداد، ولكنها لم تكن حائلاً دون تحرر الوعي لدى المواطن السوري الذي، وإن لم يستطع أن ينتصر على جلّاديه ومغتصبي حقوقه، إلّا أنه استطاع امتلاك مفاتيح تحرره، وبالتالي بات يعرف جيداً سبل خلاصه، ولكن ما يخذله هو حيازة خصمه لوسائل القوة والبطش، أي اختلال في موازين القوى لدى الطرفين، ويبقى الفارق الجوهري لدى المواطن السوري بين ما قبل 2011 وما بعدها، هو عدم قدرة نظام الأسد على الاستمرار في صياغة الوعي لجماهير السوريين كما يريد، وكما كان سابقاً، ذلك أن قدرة الوعي الشعبي على فهم واستيعاب عوامل بؤسه وقهره هي الشرط الأساسي الذي يمكّنه من الاستمرار في معركة التحرر والخلاص، وربما لهذا السبب يجوز القول: إن حال الشعب السوري في ثورة الحرية والكرامة كحال المارد الذي انتفض وحطّم جدران سجنه، ولئن لم يتمكّن بعدُ من دحر سجّانه، إلّا أنه محالٌ أن يعود إلى ذلك السجن.

لعل إصرار المواطن السوري على اجتياز تخوم الخوف والقهر الكابحة لتحرّره، على الرغم مما يعانيه من شقاء معيشي وحياتي، جعله في مواجهة (مُركَّبة)، إذ هو في مواجهة طاحنة مع نظام التسلّط الأسدي على امتداد عشر سنوات خلت، يحاول خلالها بما أوتي من إرادة وصبر، إيجاد مقوّمات بقائه، مستمدّاً بعضاً من الحصانة والطمأنينة من مشروعية كفاحه وعدالة قضيته، كما يحاول – من جهة أخرى – عدم الاستجابة والخنوع للقوى التي فرضت ذاتها أو فرضها الآخرون عليه، لتسلب منه مُنجَزه الأهمّ، وأعني إرادته وتحرّره النفسي، ووعيه الذي بات يتفتح طليقاً في مناخات أكثر نظافةً وحريّةً، وبناء على ثنائية المواجهة تلك، هل بات المواطن السوري النازع نحو الحرية والكرامة بين مطرقة سلطة الأسد وأعوانه، وسندان معارضات ترى أن لها كل الحق - كسلطة افتراضية – في إسكاته وسلْبه حقه في الاحتجاج على أسباب بؤسه وانتقاده لسلوك من جعلوا أنفسهم ولاة أمره؟ وبالتالي هل من مشروعية لأي مقاربة تحاول الكشف بين أواصر التماثل بين طرفين يحاول كلاهما الإجهاز على الوعي السوري الوليد؟

قد تبدو المقارنة في غير سياقها الصحيح إن كانت تنبثق من منظور معياري أخلاقي صرف، فلئن كان نظام الأسد فاسداً تسلّطياً متوحّشاً، فمن الطبيعي أن يكون الشرف حليفاً لمن انتفض بوجهه واختار مواجهته، وضمن هذا الإطار العام، يمكن اعتبار كل دعوة من أي مواطن سوري رافض للتسلّط والتوحّش هي موقف أخلاقي منحاز للكرامة، بما في ذلك المعارضات الرسمية للنظام، ولكن هذا الموقف الأخلاقي لن يكون شرطاً عاصماً للفرد أو الجماعة من الانحراف وسوء السلوك، كما لن يكون عاصماً – حينذاك – من انتقاد الآخرين واحتجاجهم، وذلك انطلاقاً من أن الأخلاق هي تجلّيات عملية حسية في السلوك الإنساني، وليست مجرد نظريات طوباوية خارج الإطار الحياتي للناس، ولمزيد من الوضوح، يمكن التأكيد على أن من أكبر الكوارث التي مُنيَ بها السوريون في العصر الحديث هي نظام آل الأسد الذي ما يزال يستعبدهم طوال نصف قرن، وينبغي ألّا ننسى أبداً أن النظام الحاكم في دمشق امتلك براعة نادرة في تعميم وتعزيز خطاب سياسي ينزف بالحمولات الأخلاقية والقيمية، بل لقد اعتاش النظام طوال العقود الماضية على تلك الحمولات المُستمدّة من أكثر القضايا نبلاً وشرفاً (تحرير الجولان وفلسطين والتصدي للكيان الصهيوني ومقاومة الإمبريالية والسعي لتحقيق الوحدة العربية.. إلخ) ولكن بالمقابل، هذا النظام ذاته المُترع بالشعارات الطوباوية المبتورة عن جذرها الواقعي، قد مارس بحق شعبه أشنع أشكال الإهانة وأعتى درجات التوحّش، ثم جعل أيّ شكل من أشكال الاحتجاج الشعبي على قذارته كفراً وتنكّراً لشعاراته الزائفة، وكأن الإيمان بالقضايا النبيلة والقيم السامية مرهون بقبول الظلم والاستعباد واستمراء القهر والإهانة، وهكذا كان يتحتّم على الشعب السوري أن يقنع بالخديعة المُفجعة التي تقول: مواجهة الصهيونية وتحرير البلاد مرهون بقبول الهوان والعبودية.

لعل من أهمّ ما أنجزته ثورة السوريين هو تنظيف الوعي من لوثات تلك المعادلة الزائفة التي تستّرت بها الأنظمة والقوى ذات الشعارات الممانعة طوال عقود مضت، كما أثبتت أن الطريق إلى الحرية لا يستقيم عبر الخنوع والسكوت عن الحق، بل عبر مزيد من الحرية، ولئن كان هذا المُنجز ما يزال في طور تشكّله أو تبلوره، ولم يُتح للسوريين بعدُ تحديد خياراتهم التي ينشدونها، إلّا أن الرجوع عنه أو التفريط به سيفقدهم أهم عوامل استمرار ثورتهم وسبل خلاصهم.

لعل الحقيقة التي يجهلها أو يتجاهلها المعارضون الرسميون السوريون هي أن الأصوات المنحازة للثورة، سواء أكان مبعثها مخيمات النزوح أو بلدان اللجوء والمنافي أو مناطق سيطرة النظام، أو أي بقعة من الجغرافية السورية، والتي ترتفع احتجاجاً أو استنكاراً أو انتقاداً لقوى المعارضة، إنما تتوجّه بنقدها إلى سلوك تلك المعارضة وأدّائها السياسي، وليس إلى أحساب المعارضين وأنسابهم وأصولهم وفصولهم، بل إن تلك الأصوات المرتفعة ليست معنية بالسير الشخصية أو الاعتبارات الاجتماعية لجحافل المعارضين، ولا بماذا يشتهون أو يكرهون، ولا بأي دين يدينون أو إلى أي قوم أو طائفة ينتمون، بل ما يعنيها بالأصل هو مدى قدرة تلك المعارضة على تجسيد ما يمكن تجسيده من تطلعات السوريين، والعمل بإخلاص للدفاع عن مصالحهم، وكذلك التزام المعارضين بمبدأ المكاشفة والشفافية في أداء عملهم، وحين لا يتحقق شيء من هذا على مدى سنوات، فمن حق عموم المواطنين أن يرفعوا أصواتهم ويحتجوا، وهم حين يفعلون ذلك فإنهم لا ينطقون بالكفر أو الشتيمة، ولا يمارسون رذيلة أخلاقية، بل يمارسون حقهم المشروع الذي قدّموا في سبيله أعزّ ذخائرهم البشرية والمادية، وبالمقابل، فإن المعارض الذي لا تروق له تلك الأصوات، أو يوجعه النقد والاحتجاج، فأمامه الخيارات التي تحفظ له وقاره وكبرياءه، بل أمامه – في سبيل الدفاع عن سلوكه - أكثر السبل نبلاً وشرفاً، وأعني الاعتذار، أو التنحّي عن موقع المسؤولية، وهاتان خصلتان أخلاقيتان تزدهر الثورات بحضورهما، وتزداد شحوباً وتصحّراً بغيابهما، أمّا كيل الاتهامات إلى الأصوات المرتفعة بوصفها (أبواقاً مأجورة) فإنه وصف، بالتأكيد، لا يليق بجمهور ثورة الحرية والكرامة، بل ما غاب عن أصحاب ذلك الاتهام، هو أن الأصوات التي يصفها بـ (المأجورة) هي ذاتها من أطلقت الصرخة الأولى بوجه نظام الإجرام الأسدي، وهي من قوّضت هياكل هيبته وكسرت شوكة جبروته، ولعله بفضل تلك الأصوات بات هذا المعارض أو ذاك متصدّراً للمشهد الأمامي من الثورة.

من غير المستبعد أن يستنكر المعارضون الرسميون أو سواهم استحضار موضوعات أو مسائل كهذه، بحجة أنها افتعال لمعارك بينية من شأنها أن تزيد في شقاق الصف، أو أنها لا تخدم إلّا الخصم، أو أنها مواجهة هامشية على حساب المواجهة الكبرى مع نظام الأسد، وما إلى ذلك من كلام، ولكن الحقيقة التي لا يشاء مواجهتها هؤلاء، أو لا يشعرون بحضورها، هي أنه على الرغم من مرور سنوات عشر على انتفاضة السوريين، فإن الحضور الأقوى والأكثر تميّزاً للثورة، من المؤسف أنه ليس موجوداً على الأرض، بل في الوعي والضمير، بل لعل من أكبر تحديات الثورة في الوقت الراهن هي انتصارها على مستوى الوعي والضمير معاً، وحينذاك – فقط - تصبح تجليات الثورة على الأرض أكثر مشروعيةً وواقعية.

إيران الوصيّة على الأسد

إيران الوصيّة على الأسد حين يكون الإبداع ضحية الإيديولوجيا

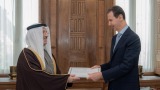

حين يكون الإبداع ضحية الإيديولوجيا دعوة بشار الأسد إلى قمة المنامة

دعوة بشار الأسد إلى قمة المنامة اللقاء المُرتقب للجنة الدستورية مصلحة سورية أم حاجة إقليمية؟

اللقاء المُرتقب للجنة الدستورية مصلحة سورية أم حاجة إقليمية؟