لم تكن كلمات "السجن أو المعتقل" مستخدمة بين السوريين عموماً، فقد أبدلوها تجنباً لذكرها أمام "الحيطان التي لها آذان"، وتتبع المخابرات لهمساتهم بـ مصطلح "بيت الخالة"، فحينما يعتقل أحد الأشخاص يقال ذهب إلى بيت خالته أو " ليكو ببيت خالتو"، وصار الأمر شائعاً جداً، ومحل تندر أحياناً.

لعل "بيت الخالة" مكان لا يُشك به، يزوره الناس عادة بكثرة، باعتبار أن أقرب ما يكون للأم أختها، وأقرب الأصدقاء يكونون أبناء الخالة، في سوريا بدا الموضوع مختلفاً، فحينما أراد السوريون أن يخفوا علاقة أحدهم بـ "الجحيم أو مقصلة الموت أو ما وراء الشمس" أطلقوا عليه "بيت خالتي".

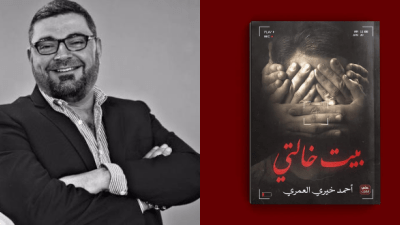

تلقف الكاتب العراقي أحمد خيري العمري هذا المصطلح وأراد أن يروي في كتاب قصة واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في العصر الحالي التي ما زالت تجري في سوريا إلى اليوم عبر روايته "بيت خالتي" التي صدرت عام 2020 عن دار "عصير الكتب".

وحاول الكاتب أن يتناول مؤلفه بنظرة موضوعية بعيدة عن أي أجندة سياسية، إنما كتب أحداث القصة بدوافع إنسانية اجتماعية، معتمداً على الأرقام والوثائق والقصص الحقيقية في إشارة إلى قضية شديدة الأهمية تجري على مرأى من العالم، ولم يتغير فيها أي شيء خلال أكثر من 10 سنوات، حيث لا تزال قضية "المعتقلين السوريين" عالقة ما بين عشرات آلاف المعتقلين إلى اليوم، وعشرات آلاف المقتولين تحت التعذيب دون أن يعلم ذووهم، دون الحديث عن آخرين خرجوا وما زال المعتقل يلاحقهم في مناماتهم وأيامهم ومستقبلهم.

ليست لجمهور الثورة أو النظام

ويبدو أن العمري لم يكتب روايته ليقرأها أبناء الثورة السورية ومؤيدوها، وبالمقابل لم يكتب لشبيحة النظام السوري ومؤيديه، إنما توجه بها إلى جمهور لا يعد قليلاً ممن اتخذ "اللا موقف" أو اعتبر الموضوع لا يعنيه، أو كلهم سيئون، ببساطة "الرمادي" الذي يرى بالنظام "ظالماً" ولكنه أفضل من الوضع الحالي، وأحياناً يلقي باللوم على السوريين الذين انتفضوا عليه وهم يعلمون مستوى إجرامه.

يقود غالبية "الرواية" الطبيب الذي يتخصص بالطب النفسي يزن الغانم وهو الرمادي، في مقابل ابن خالته "أنس خزنجي" الثورجي الذي يعمل على توثيق شهادات الناجين من المعتقل عبر فيلم وثائقي بمستوى رفيع.

يعثر يزن على ابن خالته أنس منتحراً بشقته في برلين بألمانيا بذكرى انطلاق الثورة السورية (15 آذار/ مارس)، ويأتي ذلك في ظل سيطرة النظام على مساحات واسعة من الأراضي التي حررها الثوار من قبل، وهو ما وجد فيه الرمادي رسالة عن الانكسار الذي أصاب ثورة هؤلاء، لكنه يقرر أن يبحث في أسباب انتحار قريبه الوحيد في ألمانيا، خصوصاً أن تخصصه يدفعه لاكتشاف سبب يدفع بشخص أن يقدم على الانتحار.

وخلال ذلك يتعرف على "نور نجار" الثورجية والمحسوبة على تيار "القبيسيات" والتي كانت تساعد أنس على إنجاز فيلمه عن المعتقلين، فيعجب بها وبشخصيتها على الرغم من كل الاختلاف في الرأي بين الجانبين، ليقع أخيراً في حبها.

يمثل أنس حالة كثير من الشباب السوري الذي رهن حياته لأجل الثورة، متمسكاً بمبادئها إلى آخر لحظة، كقضية تحرر وعدالة، لا معارضة سياسية، ويعمل على أي شيء ليفيد السوريين وثورتهم مثل قضية المعتقلين وتسليط الضوء عليها ونقلها للعالم، إلا أن الكم الهائل من العذاب النفسي الذي رافق قضيتهم وما تعرضوا له من انكسارات وتعذيب وانتهاك حطمه من الداخل وكسره وهز إيمانه وولد لديه أسئلة لم يجد لها أجوبة.

ويمثل يزن جزءاً كبيراً أيضاً من السوريين الذين وجدوا أنفسهم أمام ثورة هم بغنى عنها، فأصحابها لن يغيروا شيئاً، ومن "يتزوج أمي نقول له يا عمي، ماذا علينا أن نقول له غير عمي"، يمثل يزن حالة الوفاق مع الواقع مهما كان والتكيف معه ومجاراته والاستفادة منه دون أن ينخرطوا مع طرف دون آخر بشكل مباشر.

لكن موت أنس وشهادات الفليم الوثائقي الذي صوره، غيّرت من مفاهيم يزن تماماً، هزته من أعماقه، جعلته يفكر بصوت يسمعه ضميره، ليقول: "عندما عرفت تفاصيل ما حدث، لم أستطع أن أواصل حياتي كما لو أني لم أعرف.

لم أستطع أن أطوي الصفحة، وأنسى.

حاولت. لكن فشلت.

ألم المعرفة كان مختلفاً. يثقل الروح والجسد معاً.

وشعور العجز كان أكبر من طاقتي على التحمل".

ومرر الكاتب خلالها إيضاحات نفسية شديدة الأهمية حول ما يعاني منه المعتقل نفسياً، وخصوصاً بين الضحية والجلاد، في سرد روائي لافت، معتمد على شهادات حقيقية وتوثيق لجزء بسيط من الحقيقة المؤلمة.

الهولوكوست السوري

وكان الفيلم الوثائقي بمثابة الحدث الأساسي الذي دارت حوله الرواية، فهو يربط بين ما يحدث في سوريا وما حدث في ألمانيا في ظل حكم النازيين لها والجرائم التي ارتكبت بحق اليهود عبر حرقهم في أفران الغاز، وكيف أن نظام الأسد استخدم خبرات النازيين بشكل حقيقي في معتقلاته وسجونه عبر "ألويس برونر" أحد أبرز رجال أدولف هتلر، الذي هرب من ألمانيا بعد سقوط النازية وتخفى لينتهي به الأمر مستشاراً لحافظ الأسد، ينقل له ولنظامه أبرز الخبرات والتجارب في تشييد السجون والمعتقلات وطرق التعذيب الممنهجة التي يمكن أن يُسحق بها السوريون.

عاش برونر في حي الروضة بدمشق باسم مستعار هو "جورج فيشر"، ولم تكن تُعرف هويته الحقيقية، وحظي لمدة تقارب الـ 60 عاماً بحماية من الملاحقة الدولية، إذ تكررت المطالبات به لمحاكمته كمسؤول عن إبادات جماعية في ألمانيا على نطاق واسع.

فقد أخذ النظام أقسى طرق التعذيب من "برونر النازي" وصار الكرسي الألماني أحد أشهر أدوات التعذيب التي يمر عليها كل معتقل، لقد حول النظام المعتقل من مكان للاستجواب والتحقيق بغية الحصول على المعلومات إلى جحيم، يحطم السوريين ويذلهم ويجردهم من أدنى درجات الإنسانية إلى درجة احتقار الذات، يأخذ منهم أرواحهم ويتركهم أجساداً هامدة ضعيفة مكسورة، فيخرج السجين من المعتقل وهو مختلف تماماً، تلاحقه الزنزانة وأصوات السجانين ولسعات التعذيب إلى كل مكان.

وهذا ما أكدته كل الشهادات التي تحمل أسماء أصحابها أو الذين أخفوا أسماءهم والتي أورد الكاتب قصصهم في الرواية.

وكانت المفارقة أن الفيلم الذي يقارن بين الهولوكوست النازي والسوري هو أن النازية سقطت وأصبحت من الماضي في ألمانيا، فيما لا يزال النظام يمارس كل أنواع التعذيب إلى اليوم.

ولعل أقسى ما مر في الرواية هي شهادات الفتيات اللواتي تعرضن للاغتصاب وعلى رأسهم "جوري"، كان الأمر مفزعاً وجنونياً لأعلى درجة، لقد كانت هذه الأفعال الحيوانية تتعدى حدود الجريمة إلى نطاق واسع من احتقار النفس البشرية وإذلالها وتعذيبها لحد الإفناء، تعذيب يتجاوز الجسد إلى أعماق الروح، ناهيك عن التحدي المباشر لله في سلوكيات التعذيب التي تعمل على تحطيم الإيمان بكل شيء.

"أسوأ ما حدثَ لي بعد خروجي كانَ موقفَ النَّاسِ منّي، كنتُ مخطوبةً عندما اعتُقلِتُ، خطيبي فسخَ الخطبة، سألني إنْ كنتُ قدْ تعرّضتُ لشيءٍ منْ هذا عند اعتقالي. ما كانَ من الممكنِ أنْ أنكر، انتشرَ الخبرُ في كلّ مكان".

أكثر من مجرد رواية

لقد عرف الكاتب المجتمع السوري جيداً في السنوات التي قضاها في دمشق، وعرف أمراضه وتحدث عنها بالتفصيل واستخدم كلمات السوريين وأمثالهم الشعبية، ومر بالعادات والتقاليد التي بدت الثورة مثل حزام ناسف بمواجهتها، فقد غيّرت الثورة من أشياء كان من المستحيل تغييرها لو لم تحدث.

وعلى كل ما حملته الصفحات من قسوة وألم شديدين، وما يمكن أن تتركه من أثر سلبي وانكسار وخيبة أحياناً، إلا أنها شديدة الأهمية، ووثيقة مهمة تضيء على معاناة إنسانية تستحق أن يكتب عنها آلاف الروايات والكتب.

لقد حملت هذه الرواية رسالة إلى كل رمادي في سوريا أو غيرها، رسالة شديدة اللهجة، تدفعهم فقط لأن يفكروا بما يحصل، وأن يكونوا أكثر واقعية بما يجري حولهم.

وتحدثت بإسهاب عن واقع مؤلم يعيشه آلاف السوريين الذين مروا بتجربة الاعتقال المريرة، وأهمية مراجعة الأطباء النفسيين ليعالجوا ما حل بهم في تلك الرحلة شديدة القسوة.

الرواية تعرج على مفهوم العدالة والواقع، فبقاء مثل هذا النظام في الحكم، يسير بعكس مجريات التاريخ الذي قد يبدو أحياناً أنه ينجو، كما حصل في البوسنة مع الشابة التي زارت الطبيب وقد تعرضت للاغتصاب وقتلت عائلتها فيما لم يحاسب مرتكب الجريمة.

ولعل الفيلم الوثائقي الذي تضمنته الرواية، سيكون من أعظم الأفلام الوثائقية لو نفذ كما هو أو تمت معالجته عبر سيناريو مناسب، فالربط بين الإبادة النازية لليهود، والإبادة الأسدية للسوريين لافت ومهم ومؤثر على المستوى العالمي، وإن أخرج ونفذ بطرق احترافية لا شك أنه سيطرق أبواب الدنيا ليحكي قصة أراد النظام أن تبقى قيد الكتمان فـ "الأشد إيلاماً على المدى البعيد هو أن نسكت.. ألا نقول!".

"بنتقموا منا بالولاد.. معلش".. من منا ليس لديه قصة مع وائل الدحدوح؟

"بنتقموا منا بالولاد.. معلش".. من منا ليس لديه قصة مع وائل الدحدوح؟ يسألونك عن الزلزال؟.. هذه أشياء ربما لم تسمعوا بها

يسألونك عن الزلزال؟.. هذه أشياء ربما لم تسمعوا بها أحمد جبريل.. مجرم حرب برتبة عنصر مخابرات عند نظام الأسد

أحمد جبريل.. مجرم حرب برتبة عنصر مخابرات عند نظام الأسد مع انقسامهم المتواصل.. ما الذي يجمعُ السوريين؟

مع انقسامهم المتواصل.. ما الذي يجمعُ السوريين؟ بيت خالتي.. شيفرة السوريين عن الجحيم

بيت خالتي.. شيفرة السوريين عن الجحيم