أهيَ حتميةُ القدر أن يزداد وثاق السوريين شدّةً بسرديات بؤسهم الموروث كلّما أرادوا التفكير أو النظر بواقعهم المعاش؟ وهل استغلقت آليات التفكير وطرائقه أمام وعيهم الذي لا حول له إلا الدوران في فلك المقارنات الدائرة بين السيئ والأكثر سوءًا؟ وهل اللجوء إلى (السيئ) والتشبّث به هو مجرّد حالة عرَضية، الغاية منها هو تحاشي الوقوع في الأسوأ، أم أن المسألة باتت نهجاً سائداً في التفكير؟ أم أن الأمر هو وليد خيارات محدودة لا يتيح الواقع الحياد عنها؟

تمتلئ ذاكرة الأجيال السورية التي عايشت الحقبة الأسدية، وبخاصة حقبة حافظ الأسد، وتكتظ مخيلتهم بأشكال ومضامين الطقوس والمناسبات التي حرصت السلطة على الاحتفاء الشديد بها، إلى درجة بات فيها أكثر المواطنين يدركون ما سيقال بهذه المناسبة أو تلك قبل حلول أوانها، ولعل من أبرز تلك المناسبات التي كانت تبدو أثيرة لدى حافظ الأسد، هي ذكرى اغتصابه للسلطة (16 تشرين الثاني 1970) أي ما كان يطلق عليها بالحركة التصحيحية، وربما كان الجانب الأكثر استفزازاً لعقول ومشاعر السوريين في تلك المناسبة هو (سيمفونية المقارنات المقيتة) التي ينفذها جوقة من المسؤولين، من إعلاميين واقتصاديين ومختصين في الإحصاء، وتبقى وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية مُكرّسة لهم طوال أسبوع أو أكثر، ليصدعوا الرؤوس بمعزوفة (المقارنات) التي تهدف إلى إبراز الفارق بالمستوى الحضاري للبلاد، كيف كان قبل 16 – 11 - 1970، وكيف أصبح في عهد الأسد، فيبدأ بتعداد المدارس والمستشفيات والجامعات والمعامل.. إلخ، وكأن حركة التاريخ كانت متوقفة، إلى أن جاء حافظ الأسد وأطلق لها العنان، ولعل من أطرف تلك المقارنات، تلك التي خرج بها أحد المسؤولين في المناسبة ذاتها من العام 1998، حين أشار إلى أن عدد سكان سوريا قبل الحركة التصحيحية كان سبعة ملايين نسمة، أما اليوم في عهد القائد العظيم فقد بلغ سكان سوريا ثمانية عشر مليون نسمة، وبناء على عبقرية هذه المقارنة يكون حافظ الأسد ليس هو من قاد البلاد من الظلمات إلى النور فحسب، بل هو من حرّر الأرحام بعد أن كانت عقيمة.

لم ينجُ المواطنون السوريون بعد ثورة آذار 2011 من نبرة الاستعلاء والإهانة التي أنتجتها الحقبة الأسدية طوال عقود من الزمن، إذ ما برحت سلطات الأمر الواقع جميعها تجتهد في استنساخ ما أنتجته تلك المقارنات السالفة.

كانت تسعى تلك المقارنات على الدوام إلى تعزيز فكرة (سوريا الأسد) في الأذهان والنفوس، إذ لا يمكن أن تكون لسوريا أي كينونة حضارية من دون الأسد، موازاة مع استبطان تلك المقارنات لإهانة كبيرة لجميع السوريين الذين لا دور لهم ولا فاعلية في تقديم أي مُنجز تجاه بلدهم، بل ربما بدا العكس من ذلك، حين يزداد الإعلام الأسدي وقاحة مؤكّداً باستمرار على أن القائد العظيم كان له الدور الحاسم في الحفاظ على سوريا من تآمر المتآمرين وكيد الأعداء، وبفضل ما يحوزه من حكمة ورجاحة في العقل وبراعة في السياسة فقد استطاع أن يوفّر للسوريين هذا النعيم الذي ينعمون به، وليكون – بالتالي – جميع السوريين مدانين بوجودهم واستمرار حياتهم إلى القائد الأعظم، باني سوريا الحديثة.

لم ينجُ المواطنون السوريون بعد ثورة آذار 2011 من نبرة الاستعلاء والإهانة التي أنتجتها الحقبة الأسدية طوال عقود من الزمن، إذ ما برحت سلطات الأمر الواقع جميعها تجتهد في استنساخ ما أنتجته تلك المقارنات السالفة، ربما لأنها لم ترث كلاما أو خطاباً إعلامياً فحسب، بل تحوّل العنف الإعلامي الأسدي إلى منهج في التفكير بات يحاصر وعي السلطات الراهنة ولا يتيح لها التفكير في فضاءات أخرى تتجاوز منطق التسلّط والقهر والإهانة.

ربما بات السوريون – بعد مضي عشر سنوات من المأساة – هم الأقدر على تفهّم النزوع الأسدي لاستئصال ما تبقى لديهم من حياة، وما يزالون يقاومون من أجل البقاء، على امتداد وجودهم سواء داخل سوريا أو في المنافي وبلدان اللجوء، وهم إذ استطاعوا التصالح مع بؤسهم المعيشي والمادي، ليس بدافع الإذعان لما يحصل، بل من أجل البقاء واستمرار حيواتهم، إلّا أن ما يصعب التصالح معه هو أن يجدوا أنفسهم من جديد في مواجهة أنماط سلطوية لا ترى في محكوميها غير الذي يراه حافظ الأسد وابنه بشار، ذلك أن قدر المواطن السوري، إن لم يكن مسؤولاً أو متسلِّطاً أو متنفِّذاً، أن يسكت ويرضى بما قسم المليك له، وإن احتج أو رفع صوته أو أبدى أيّ اعتراض على عوامل بؤسه، فهو المتآمر الهادم الناكر لجميل القائمين على أمره، وكما كان هذا المواطن متهماً بقصوره ومديناً بوجوده إلى نعميات السلطة الأسدية طوال نصف قرن، فإنه اليوم مدين من جديد لسلطة فتحت له ولأبنائه الجامعات، ووفّرت له الأمان ومجمل الخدمات الضرورية، ومن ينكر ذلك فعليه أن يقارن بين واقع المواطنين الذي يقيمون في مناطق سيطرة الأسد، والمناطق التي تحكمها سلطات المعارضة، وإذا أُشير إلى تجاوز أو انتهاك من جانب أحد المتسلّطين على حق مواطن، فالجواب الأمثل هو أن ممارسات النظام أشدّ شناعةً مما نمارسه من شناعات، فما هو متاح للمواطن هو ألّا يتطلّع خارج إطار (السيئ) تحاشياً لما هو أسوأ.

لعلها حالة لافتة للانتباه، ظهور أحد رموز سلطات الأمر الواقع على إحدى الشاشات، مسهباً في تعداد منجزات سلطته، ابتداءً من توزيع الخبز مجاناً على المواطنين، مروراً بإنشاء الجامعات وبناء المؤسسات القضائية والخدمية، وصولاً إلى وجود نموذج ديمقراطي بديع قائم على تداول السلطة سلمياً ووفقاً للقوانين النافذة، تكاد تلتقي هذه السردية السلطوية، بل تتماهى مع السرديات الأسدية حول منجزات الحركة التصحيحية المجيدة، بل ربما تماهت الديمقراطية البديعة كما يصوّرها هذا المسؤول، مع الديمقراطية التي جسّدها نموذج (الجبهة الوطنية التقدمية) لدى الحالة الأسدية.

سخاء الشعب السوري كان عظيماً خلال عشر سنين مضت، إذ لم يدّخر السوريون نفيساً إلا وجادوا به، بدمائهم وأبنائهم وبيوتهم وممتلكاتهم و.. إلخ، وهم بهذه التضحيات جديرون بالكرامة والحرية وكل ما يعلي من شأن الكائن البشري، فلماذا تصرّ السلطات المتعاقبة على حكمهم أن تحشرهم في حيّز (السيئ والأكثر سوءًا) ألا يستحقون العيش في فضاءات (الجميل والأكثر جمالاً)؟.

إيران الوصيّة على الأسد

إيران الوصيّة على الأسد حين يكون الإبداع ضحية الإيديولوجيا

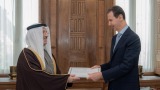

حين يكون الإبداع ضحية الإيديولوجيا دعوة بشار الأسد إلى قمة المنامة

دعوة بشار الأسد إلى قمة المنامة اللقاء المُرتقب للجنة الدستورية مصلحة سورية أم حاجة إقليمية؟

اللقاء المُرتقب للجنة الدستورية مصلحة سورية أم حاجة إقليمية؟ عن وثيقة المناطق الثلاث

عن وثيقة المناطق الثلاث