يحتاج الشخص الذي بلغ من العمر عتياً لشرح واسع، كي يدرك سبب فقدان إحساسه بالزمن. وقد وضعت للأمر تفاسير كثيرة، اقتربت بغالبيتها من فكرة محورية، قوامها أن التجارب الجديدة تمنح الإنسان شعوراً طافحاً بزخمها، وأن غياب هذه التفاصيل لا بد سيجعل الحياة رتيبة، فلا يحسُ بها، وإذا وقف ليسأل نفسه عما فعله خلال كل ما مضى، لن يجد إجابة، سوى أنه قد فقد سنيناً من عمره!

زهير بن أبي سلمى وقبل ألف وخمسمئة سنة تقريباً، اقترح لنا جواباً ضمّنه في بيتي شعر شهيرين، يقول فيهما:

سَئِمتُ تَكاليفَ الحَياةِ وَمَن يَعِش

ثَمانينَ حَولاً لا أَبا لَكَ يَسأَمِ

رَأَيتُ المَنايا خَبطَ عَشواءَ مَن تُصِب

تُمِتهُ وَمَن تُخطِئ يُعَمَّر فَيَهرَمِ

فالمنايا بالنسبة له -ولنا ربما- تقتلُ الناس خبط عشواء، من ينفذ منها، سيحظى بطول عمر يسبب الملل. ولهذا لا بد من أن نغبط أولئك الذين رحلوا، لقد نجوا بدورهم من مقاسمتنا هذه الحصة الكبيرة من السأم!

السوريون الذين نسألهم عما جرى في العقود التي سبقت الثورة السورية، يروون الكثير من التفاصيل عن زمن الديكتاتورية، التي مرت سريعاً أمامهم، لكنهم، حين يتذكرون الأوقات الصعبة التي عاشوها، يستعيدون الإحساس بثقل الوقت. فتحمل ملامحهم التي تكفهر فجأةً، أعباء أحمالٍ لا مرئية، ترهق أكتافهم، وتدمي أجسادهم، وكأنهم قد ارتّضوا من صدمة مكثفة الأذى.

لقد كان الزمن السوري ومنذ نهاية الخمسينيات، عبارة عن سلسلة غير منقطعة من الكوارث. لكن الإنسان يتأقلم مع كل شيء، حتى مع الفجائع، فيصبح تتاليها في حياته جزءاً من عيشٍ معتاد، ممل، لا طائلة من البحث في تفاصيله، طالما أن أفقه غير منتهٍ.

ضمن هذا المعيار، يصبح إحساس من كان يعيش خارج السجن معادلاً لما يحسه السجين، الذي لا يعرف متى تنتهي محكوميته -إن كان قد حُوكم أصلاً- وكلاهما في المحصلة ينتظران بريق الأمل، في أن تتغير الحياة القهرية البليدة لمن يعيش خارج السجن، وأن تدربَ الأقدامُ خارج القضبان، لمن يعيش داخله!

لكن الحقيقة المرة كانت ومازالت تقول إن انتهاء الوقت المحدد الذي كان أولئك يعيشون وقائعه، لا تعني نهاية معاناتهم!

وحده، حدثُ الثورة التي بدأت في آذار 2011، كان يكفي لأن تنقلب المعادلة كلها رأساً على عقب، لقد تكثفت الحياة كلها في سنة واحدة، كانت تحمل في وقائعها ومجرياتها ملامح مختلفة، غير متوقعة، لما يمكن أن تصبح عليه حياة السوريين، ولكنها مسكونة بآفاق غير منتهية، فيما لم تمكنوا من دحر النظام الديكتاتوري، وإنهاء تسلطه على حياتهم!

وحده، حدثُ الثورة التي بدأت في آذار 2011، كان يكفي لأن تنقلب المعادلة كلها رأساً على عقب، لقد تكثفت الحياة كلها في سنة واحدة

وفي المقابل، كان النظام يعرف أن بقاءه يكمن في الإمساك بعتلة الزمن، وإبطائها حد السكون، ومازال يدرك أن السكون هو فرصته الوحيدة، وأن أساس السيطرة في بنيته وتكوينه إنما يعود إلى إبطاء الحياة، وجعلها رتيبةً، لا تجري فيها مياه، ولا يتحرك في ثناياها هواء!

أبلغ دليل على صواب هذه الرؤية يأتي من المقارنة بين سوريا كما كانت قبل وصل الأسد الأب إلى حكمها، وبين سوريا كما تركها عند موته! ورغم أن البروباغندة الإعلامية الخاصة به تنسب له إنجازات عظيمة، إلا أنها لا تذكر كيف ترك البلاد متأخرة ومتخلفة عن ركب الحضارة بأشواط!

كما أن أدلة الواقع الراهن توضح، كيف أن الأسد الابن أضاع عقداً كاملاً على السوريين، بين أفكار هوائية عن الإصلاح الإداري والاقتصادي، في سبيل ألا يقترب من جوهر الإصلاح الحقيقي المطلوب، وهو الإصلاح السياسي!

وفي النهاية يوضح عقد الثورة، والحرب الدموية التي شنها النظام على السوريين، كيف استمات، مع حلفائه، في تمطيط الأوقات الحرجة، عبر حقنها بالموت، وبالدمار، فصار الفاقدُ أكبر من أن نختصره بمفهوم مجرد كالزمن.

أو ربما صار ممكناً لنا أن نقترح تفسيراً مختلفاً للزمن، وبحسب المعيار السوري؛ إنه تراكم الأحلام لأجيال متلاحقة، بأن ثمة إمكانية لحدوث شيء ما، يخز فقاعة السأم، التي تغلق عليهم أدمغتهم، ليجد هؤلاء نوافذ يفتحونها، كي تدخل منها أشعة الشمس، ورياح التغيير الجارفة.

وهو مئات آلاف الشباب الذين نزلوا الشوارع كي يعلنوا رغباتهم، فصرخوا، ورفعوا أيديهم في وجه أعتى قوى القمع على وجه الأرض، فتم إسكاتهم بالرصاص، وبالسجن، وبالتهجير والنزوح واللجوء!

والزمن أيضاً، هو ما يتسرب من حياة ملايين النازحين، بعيداً عن بيوتهم، وملايين اللاجئين، بعيداً عن بلدهم، وعن سنوات تمدرس أطفالهم، أولئك الذي سرقت حيواتهم ومقدراتهم، وتتأمر الآن قوى إقليمية ودولية على سرقة حقهم في سحب الشرعية من نظام القتلة، الذي يطمح بمعونة الروس والإيرانيين وغيرهم، لإعادة التعويم، وتكريس حكم العائلة الآبقةِ إلى الأبد!

يشعر السوريون حقاً أنهم فقدوا أعمارهم، وأن أحداثا مفجعة كالمجازر والموت والدمار، التي رافقت يومياتهم لمدة عقد كامل قد فعلت بهم الكثير، لكنها وإلى اللحظة، لم تفقدهم إحساسهم بالزمن، ولاسيما لحظته الفارقة؛ حيث لن يستطيع أحدٌ إعادتهم إلى سكونٍ مميتٍ تكتنزه عبارة "إلى الأبد"!

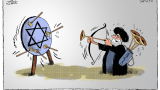

أحوال الانتقام الإيراني ومتاهاته..

أحوال الانتقام الإيراني ومتاهاته.. تقرير حريات صحفية.. ولكن بتوقيع أسدي

تقرير حريات صحفية.. ولكن بتوقيع أسدي كمنديل ورقي يستعمل لمرة واحدة ثم يُرمى في سلة المهملات

كمنديل ورقي يستعمل لمرة واحدة ثم يُرمى في سلة المهملات على هامش السخرية.. إطلالة سريعة على الولاء الأسدي

على هامش السخرية.. إطلالة سريعة على الولاء الأسدي غريزيلدا وبوتين على الشاشات عندما يصبح المجرمون أبطالاً!

غريزيلدا وبوتين على الشاشات عندما يصبح المجرمون أبطالاً!