يرى الكثيرون في الردّ الذي تضمنه مقال في صحيفة الوطن، نُشر الأحد 16 تموز 2018، تجسيداً لملامح انعطافة سياسية لنظام دمشق حيال حليفته التاريخية إيران، فصحيفة الوطن لصاحبها رامي مخلوف كانت قد ردّت بنزق واضح على تصريحات علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية لولي الفقيه علي خامنئي، التي أشار فيها إلى احتمال كبير لسقوط نظام الأسد لولا مساندة إيران له. ولعل هذه ليست المرة الأولى التي تصدر هكذا تصريحات ومواقف من شخصيات إيرانية، إلّا أنها لم تكن تترك ردّات فعل تُذكر كالتي شهدناها من جهة رامي مخلوف الذي لم يكن ليصدر عنه هكذا ردّ دون إيحاء من هرم السلطة.

هذه الإرهاصات التي قد توحي بـ (تكويعات) سياسية لنظام الأسد قد لا تبدو جديدةً إذا ما تمت مقاربتها ضمن سياق النهج العام للسياسة السورية منذ انقضاض حافظ الأسد على السلطة 1970، وحينذاك لم يكن يحمل الأسد (الأب) أي مشروع يشغله عن مشروعه الأساسي والوحيد، وهو التأسيس لنظام حكم عصيّ على جميع المحاولات التي تهدف إلى تقويضه، وبالفعل نجح حافظ الأسد في تحصين أركان حكمه طيلة ثلاثين عاماً، عمل خلالها على استثمار جميع علاقاته الإقليمية والدولية في خدمة مشروعه السلطوي الذي طالما استطاع أن يوفر له الأقنعة اللازمة – وطنياً وقومياً – وذلك من خلال بعض المحطات التاريخية الهامة:

- أتاحت حرب أكتوبر 1973 لنظام دمشق جرعة معنوية كان حافظ الأسد بأشد الحاجة إليها، كحالة من ردّ الاعتبار على هزيمته عام 1967 وخسارته أو تخليه عن الجولان، وقد عزّز ذلك الاعتبار المُسترد حملة التضامن من الدول العربية التي وضعت ثقلها آنذاك لنصرة سورية ومصر في مواجهة الكيان الإسرائيلي، الأمر الذي مكّن حافظ الأسد من الإمساك بورقة الصراع العربي الإسرائيلي واللعب في مساحة (اللاحرب واللاسلم )، وما عزز قدرة الأسد على استثمار شعار المواجهة زيارة السادات للقدس المحتلة عام 1977 وعقده اتفاقية (كامب ديفيد) مع الكيان الصهيوني، وقد كان من تداعيات تلك الاتفاقية -على المستوى الإقليمي- نشوء ما سُمّي آنذاك بـ (جبهة الصمود والتصدي)، تلك الجبهة التي وفّرت غطاء إقليمياً عربياً كان يراه الأسد حاجة مهمة جداً لدعم أركان حكمه وإظهاره بمظهر الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، الأمر الذي يوجب على السوريين والعرب إبداء كل أشكال المساندة والتضامن معه.

- كان وصول الخميني إلى السلطة عام 1979 نقطة تحوّل مفصلية في تاريخ سورية، إذ جسّد هذا التحول انسحاب نظام الأسد من المظلة العربية ودخوله في تحالف مع إيران (الخميني)، وقد كشفت الحرب العراقية الإيرانية ( 1980 – 1988 ) أن تحالف (أسد – الخميني) كان يتجاوز تخوم السياسة، بل يمتد إلى فضاءات إيديولوجية بدأت تكشف شيئاً فشيئاً زيف الخطاب القومي لحزب البعث في سورية، فضلاً عن الابتزاز الفظيع الذي مارسه الأسد – طيلة سنوات حرب إيران والعراق – على دول الخليج التي كانت ترى في نظام الأسد كابحاً يحول دون استهداف إيران للكيانات الخليجية.

- لعل الفترة الأشد ضنكاً وسوداوية في فترة حكم الأسد، هي الممتدة من 1988 – 1990، وهي الفترة التي شهدت انتهاء الحرب العراقية الإيرانية، ما يعني زوال عامل الابتزاز لدول الخليج، وشعور هذه الأخيرة بعدم حاجتها لمن كان يدعي بأنه صمام أمان لها من خطر إيران، بل عمدت إلى تجفيف دفعات (الدعم – الإتاوات) التي كانت تدفعها مكرهة له، وفي موازاة ذلك، كانت دمشق تعاني من وطأة حصار سياسي واقتصادي أمريكي أوروبي، أورث حالة اقتصادية خانقة في البلاد، كما أورث عزلة سياسية للأسد، ولعل النجم الوحيد الذي كان يكسر جدار عزلة الأسد السياسية آنذاك هو معمر القذافي الصاحب الوحيد لقرينه الممانع.

- سيبقى تاريخ ( 2 آب 1990 ) وهو اليوم الذي دخلت فيه القوات العراقية إلى الكويت، تاريخاً مشهوداً في حياة الأسد (الأب)، إذ أتاحت هذه الكارثة الإقليمية للمحيط الإقليمي (الخليجي) والمجتمع الدولي أن يفتح من جديد أبوابه لخروج الأسد من أزمته الاقتصادية وعزلته السياسية، إذ إن سعي التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك إلى تحقيق حالة إجماع إقليمي عربي لمحاربة العراق تحت مظلة دولية هو ما جعل الباب موارباً لعودة حافظ الأسد من جديد لاستثمار الأزمات والخروج منها بمواقف قابلة للاستثمار، ولعل لقاء جورج بوش (الأب) بالأسد في 23 تشرين الثاني 1990 في جنيف، قد حقق لسلطات دمشق آنذاك هدفين اثنين كان الأسد بأشد الحاجة إليهما:

- - وعد بوش بدعم مفاوضات سورية إسرائيلية بعد انتهاء حرب الكويت، ما يعني للأسد العودة إلى استثمار ورقة الصراع العربي الإسرائيلي.

- – الاعتراف بدور إقليمي سوري في لبنان.

لم تشهد العلاقات السورية مع محيطها الإقليمي أو الدولي حالة من الثبات، ذلك أن الناظم لهذه العلاقة هو (التماهي مع موازين القوى والقدرة على استثمار الأزمات) لخدمة السلطة وليس الدولة، باستثناء إيران التي يتجاوز ارتباطها بسلطة الأسد الأطر المصلحية المعهودة بين الدول، ليصبح ارتباطاً عضوياً يتجلى تفسيره الحقيقي في وقوف إيران بكل قوتها العسكرية والاقتصادية للحيلولة دون سقوط نظام دمشق.

براعة حافظ الأسد باستغلال موازين القوى والمناورة على تناقض العلاقات الإقليمية والدولية لم تكن تجسد سمة عارضة يستلزمها موقف طارئ، بل هي إحدى الثوابت الاستراتيجية في السياسة السورية، وما يجعل هذه الاستراتيجية أكثر رسوخاً هو غياب أي مشروع وطني أو اجتماعي يستوجب رؤى وتصورات أكثر مبدئيةً أو قيمية.

اليوم، ربما يرى الإيرانيون في مواقف رامي مخلوف عبر مجلة الوطن السورية، عقوقاً أسدياً ونكراناً للجميل، وتجاهلاً لدور الحليف الأقوى الذي حال دون انقراض سلطة آل الأسد، واستقواء أسدياً غير خافٍ بإسرائيل، إلّا أن ما تعدّه إيران عقوقاً يبدو غير ذلك بالنسبة للحليف التاريخي، لأن إيران- وفقاً للمعطيات الراهنة – بدأت تفقد قدرتها على الاستمرار في الحفاظ على نظام الأسد، ما يعني أنها لم تعد تمتلك المقوّمات العضوية التي كانت تربط الطرفين الإيراني والأسدي طيلة العقود الماضية، وهذا وحده يعدّ كافياً، بل موجباً لعودة الأسد – الابن- إلى استلهام أهم إرث استراتيجي من الأسد الأب.

إيران الوصيّة على الأسد

إيران الوصيّة على الأسد حين يكون الإبداع ضحية الإيديولوجيا

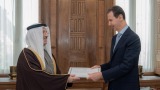

حين يكون الإبداع ضحية الإيديولوجيا دعوة بشار الأسد إلى قمة المنامة

دعوة بشار الأسد إلى قمة المنامة اللقاء المُرتقب للجنة الدستورية مصلحة سورية أم حاجة إقليمية؟

اللقاء المُرتقب للجنة الدستورية مصلحة سورية أم حاجة إقليمية؟