في التسعينات لاحت فرص ذهبية، فرص نادرة لحياة أخرى تحياها شعوب الشرق الأوسط، فرص تم قتلها عمداً. بدا أن عالم ما بعد سقوط جدار برلين يذهب إلى تحقيق يوتوبيا أرضية، وأن هذا الجزء من العالم لن يكون استثناء مستعصياً. لكن! سرعان ما تبخرت تلك الآمال الكبرى.

كان ثمة قناعة بدأت تسري في إسرائيل أن لا مفر من حقيقة وجود شعب فلسطيني له حقوقه السياسية والإنسانية، وأن مستقبل الدولة مرهون بـ"حل عادل". وفي المقابل، كان الفلسطينيون قد ارتضوا وسلّموا بواقع تاريخي لا رجعة عنه مقابل دولة قابلة للحياة وذات سيادة. هناك في المسافة القليلة الباقية نحو التسوية، انفجر كل شيء. من ناحية، اختارت الأصولية الصهيونية قتل إسحاق رابين. ومن ناحية أخرى، اختارت "الممانعة" العروبية - الخمينية تفجير باصات تل أبيب. عادت الكراهية وعاد الخوف ليصنعا وحدهما السياسة. أعادت إسرائيل الاستيطان والعنصرية بوجه قبيح وعدواني، وتقهقهر الفلسطينيون إلى اليأس ومعايشة الظلم.

هناك، في ديار بكر، جنوب شرق تركيا، كان العسكر قد انسحب من السلطة، والقوميون المتعصبون باتوا في حكم الماضي، فيما الكرد يمتشقون سلاح السياسة والحقوق الثقافية ويستثمرون في المكاسب الديموقراطية التي بدأت تتوطد بتركيا "الجديدة". لاح في الأفق، حل يتجاوز الهويات القومية المتصارعة نحو التعايش الديموقراطي ومبدأ المساواة والعدالة، فيما تباشير التنمية والازدهار الاقتصادي ومشروع الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كفيلة بإعطاء الكرد ما يليق بهم، ويمنح الدولة التركية وجه التعددية والتسامح.

عادت الكراهية وعاد الخوف ليصنعا وحدهما السياسة. أعادت إسرائيل الاستيطان والعنصرية بوجه قبيح وعدواني، وتقهقهر الفلسطينيون إلى اليأس ومعايشة الظلم

لكن، سرعان ما تفوقت داخل الهشاشة الديموقراطية، وربما بسببها، النزعة القديمة إياها: الخوف والكراهية. عاد الكرد إلى السلاح والترك إلى الجيش.

إيران نفسها، كانت تشهد صعود تيار يحاول الاستمرار بـ"الشرعية الثورية" التي صاغت الجمهورية الإسلامية، لكنه منسجم أكثر مع حقائق العالم الحديث، أقل أيديولوجية، وواع لحاجات مواطنيه وتطلعاتهم. والأهم أنه منحاز بعقلانية لشروط الدولة ووظائفها. تيار الإصلاحيين هذا، كان يعمل على تجاوز "تصدير الثورة" وتجاوز حقبة الحرب الإيرانية - العراقية. الحاجة إلى البناء والتعليم والصحة والتنمية تتصل كلها تلقائياً بمصالحة العالم والجيران، بل وأيضاً مصالحة مكوناته الاجتماعية والسياسية التي كانت مقموعة ومضطهدة.

إنما، في نهاية المطاف، كان التناقض بين "الإصلاح" و"الشرعية الثورية" أقوى بما لا يقاس من النوايا الطيبة للعقلانية السياسية، التي مثّلها رفسنجاني وكروبي ومن ثم خاتمي. تراجعت إيران إلى خندقها الأول، وكان "التمكين" للحرس الثوري ومؤسسة ولاية الفقيه.

في سوريا، كان الحال في منتصف التسعينات، أن شعباً يلّح على سلطته للخروج من صدمة 1967 ومن خيبة حرب 1973، ومن النهاية الفاشلة للتجربة الاشتراكية، ومن حال الطوارئ المفروضة عليه منذ انقلاب 1970، بل وكان على استعداد لتجاوز محنة الثمانينات الدموية. الرغبة العميقة لدى السوريين باقتصاد أفضل، بسلام ينهي هذه العسكرة للمجتمع الباهظ الكلفة والمؤذية، كانت تتلاقى في ذاك الوقت مع مسار ما سمي بـ"عملية السلام". كانت سوريا تغالب الفقر وتعثر التنمية والفاتورة الثقيلة للعزلة الدولية. كان ثمة جيل جديد أكثر علماً وثقافة ودراية بما يحدث في العالم، يتوق إلى مستقبل أحسن حالاً من الماضي والحاضر، ويطمح إلى الحد الأدنى من المشاركة السياسية. فبدا أن مشروع السلام هو الباب الذي سيفضي إلى ذاك المستقبل المأمول.

كان حافظ الأسد يرمي ذاك الوعد لشعبه بعبارته الشهيرة: "السلام هو خيارنا الاستراتيجي". لكن عاجلاً، سندرك جميعاً أنها كذبة دعائية موجهة إلى الداخل والخارج

في المقابل، كان حافظ الأسد يرمي ذاك الوعد لشعبه بعبارته الشهيرة: "السلام هو خيارنا الاستراتيجي". لكن عاجلاً، سندرك جميعاً أنها كذبة دعائية موجهة إلى الداخل والخارج. فالأسد عرف بداهة، أن استعادة الجولان وفق ترسيمة الحدود الدولية، وتطبيع العلاقات وما يستتبع ذلك من إعادة هيكلة للاقتصاد وانفتاح غير مضبوط سيؤدي كل هذا إلى موت دراماتيكي وسريع لنظامه. ستكون تلك سوريا أخرى غريبة عنه، وليست "سوريا الأسد". لذا، وبالتوازي مع مفاوضات عقيمة عمداً، شن حروباً بالوكالة، داخل فلسطين، وعبر الحدود اللبنانية، دفعاً لشرب كأس السلم المميت.

هكذا، أنهى حافظ الأسد أي معنى للمفاوضات. وساعده في ذلك يمين ليكودي أكثر رغبة منه في تدمير مشروع السلام "المشرف والعادل" برمته.

تجربة التسعينات، عادت وتكررت بآمالها العريضة وسقوطها المدوي، في العراق ما بعد صدام حسين 2003، وفي لبنان 2005، وفي إيران 2009.. إلى أن جاء "الربيع العربي" بكل وعوده الجامحة وأحلامه الشاسعة. وعلى قدر ذاك التوق العظيم والتاريخي، وتباشيره التي بدت بمتناول اليد، كان الرد الأشرس والأشد ضراوة.

خيانات التسعينات تكررت بعد لحظة 2011، على نحو أمضى وأبلغ وأشمل. خيانات مدمرة لأي أمل مستقبلي.

الإسرائيليون اليوم، هم أكثر من أي وقت مضى إنكاراً لحقوق الشعب الفلسطيني، فيما الفلسطينيون أقرب إلى حال النكبة وصورتها مجدداً. الكرد خسروا برعونة الخطوة الناقصة في استفتاء الانفصال عن العراق، كما خسروا في الانفصال عن جسم الثورة السورية. وهذه الأخيرة خسرت كل شيء بمدافع النظام وسكاكين الأصدقاء. انهزمت الثورات في البلدان الأخرى أو تمت مصادرتها وسرقتها، وعاد كل شيء إلى حال اليأس القديم والمديد.

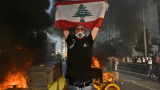

هنا، في بيروت، في دمشق (ومروراً بالحسكة والقامشلي)، وبغداد، ورام الله، وصولاً إلى طهران، بل وديار بكر أيضاً، عاد تجهم الماضي واعتصابه بالحرب والكراهية والخوف، ليبتر ويمزق أية ابتسامة عن وجه المستقبل. فالسياسة والسلطة في هذه المنطقة من العالم لا تقومان إلا على دوام العنف والقتل والاستيلاء والمنازعات الأهلية والطائفية والعرقية من غير شفاء ولا سلام.

حكومة سعد الحريري لإنقاذ حزب الله أولاً

حكومة سعد الحريري لإنقاذ حزب الله أولاً حرائق لبنان وسوريا.. أو "صناعة" الكوارث

حرائق لبنان وسوريا.. أو "صناعة" الكوارث  إطلاق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.. لا عزاء لحزب الله

إطلاق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.. لا عزاء لحزب الله "جهنم" لبنان لم يبدأ بعد

"جهنم" لبنان لم يبدأ بعد حزب الله منتصراً على لبنان.. وفرنسا

حزب الله منتصراً على لبنان.. وفرنسا