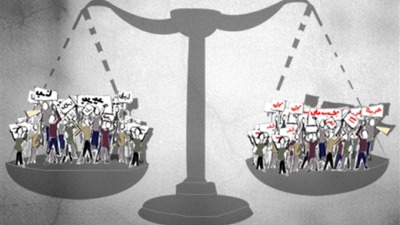

"تشير العدالة الانتقالية إلى مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وتتضمّن هذه التدابير الملاحقات القضائية، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر وأشكالا متنوّعة من إصلاح المؤسسات. وليست العدالة الانتقالية نوعًا "خاصًّا" من العدالة، إنّما مقاربة لتحقيق العدالة في فترات الانتقال من النزاع و/أو قمع الدولة. ومن خلال محاولة تحقيق المحاسبة والتعويض عن الضحايا، تقدّم العدالة الانتقالية اعترافاً بحقوق الضحايا وتشجّع الثقة المدنية، وتقوّي سيادة القانون والديمقراطية".

كم يبدو هذا التعريف خلاّباًً بالنسبة إلى مواطن من شعوبنا المنكوبة، مواطن معجون من طين الماضي وحرائق اليوم، مطعون بكرامته وأبوّته، وأمنه، وأمانه، ومستقبله، وأحلامه، يعيش على وقع الحرب، فلا يعرف النوم أو الكفاف في أي أمر حياتي.

فمن أين يمكن البداية في مشروع جسيم مثل هذا المشروع في بلداننا ومجتمعاتنا التي يعيش بين ثناياها تاريخ حافل حدّ التخمة بالانتهاكات والعنف والقتل والثأرية وأسباب الانقسام، تمّ ترسيخها وتغذيتها على مرّ قرون وليس عقود فقط، لتكون حطباً جاهزاً لإضرام نار الحروب الأهلية في كل لحظة، وتخدم طموح وتطلعات الأنظمة المستبدة من سياسية ودينية واجتماعية، بشكل تبقى معه هذه الشعوب خاضعة لجهلها غائبة عن ذاتها، سهلة الانقياد والتجييش؟

هناك ماضٍ ولّد إحساسًا بالمظلومية التاريخية وحاضر أجج مظلومية راهنة ومستقبلية، كرستها المحنة السورية والحرب الشرسة العابثة

هذه العدالة التي هي حلم كل سوري يلزمها تحضير تربة لها تجعلها مفهوماً قابلاً للإدراك والقبول، إذ كيف يمكن الطلب من مجتمع نما وكبر وتعقّد على مرّ العقود على أساس الآخر الذي ليس عليّ أن أقبله لأتشارك معه في الحياة والبناء، وإذا قبلته تحت ضغط ما، فهذا لا يعني أنني أعترف به، بل الآخر الذي يكرهني ويظلمني ويعتدي عليّ ويسلبني حقوقي التاريخية، وبالتالي ما إن تحن الفرصة حتى أثأر وأسترد حقي وأقصيه عن المجال الذي سأتفرد بامتلاكه، أن يكون عادلاً؟ هناك ماضٍ ولّد إحساسًا بالمظلومية التاريخية، وحاضر أجج مظلومية راهنة ومستقبلية، كرستها المحنة السورية والحرب الشرسة العابثة بمصير شعبها مدفوعة بضخ إعلامي غزير، ضخ يحمل معه الوقود والشرارة في كل لحظة لتلتهب المشاعر وتعمى البصيرة ويغشى العقول دخانها الأسود.

ما يجري اليوم من تدبير بعد العمليات العسكرية المدمرة في بعض المناطق السورية، تحت عنوان "المصالحة الوطنية"، لا يخدم المصالحة ولا يحقق أرضية للزرع في قادم الأيام على أرض يصبو ساكنوها إلى إعادة إعمارها لبناء وطن. فالوطن يقوم على المواطنة والمشاركة في تفاصيل الحياة والتخطيط للمستقبل، وما يجري لا يعير العدالة الانتقالية أي اهتمام.

هذا المصالحات هي عقود إذعان ورضوخ للناس من دون أي شرط أو تعبير عمّا يطمحون إليه أو ما يشغل بالهم. أناس كانوا يعيشون بتلقائية الحياة لم يخطر في بالهم يومًا أن الغد لن يكون ملكهم ولن يمنحهم الحق في الالتجاء ببيوتهم كل يوم في نهايته، أو تناول لقمة العيش حتى لو كانت كسرة خبز وحبة زيتون. أناس آمنون في أراضيهم تندلع الحرب ويصيرون رهائن أسلحتها وأمزجة المتحاربين فوق أرضهم وفي سمائهم، يودعون موتاهم من دون أن يمنحهم السلاح فرصة دفنهم وزرع شاهدة على قبورهم يستدلون عليها في العمر القادم ليضعوا غصن ريحان أو وردة حنين وشوق إلى عمر مضى وسلبهم دفء علاقة الدم والأرواح، كيف لهؤلاء الآمنين الذين لم يترك المتقاتلون لهم فرصة أن يختاروا راهنهم ومصيرهم أن يشعروا بالعدالة بينما الرحمة عافتهم، وانتزع كل شيء منهم؟

المصالحة التي تجري لن يحترمها المنتصر ولن يتفهمها أو يصونها المذعن الذي يبقى جرحه مفتوحًا على حرقة الغبن والظلم والنكبات والفواجع

المصالحة التي تجري لن يحترمها المنتصر ولن يتفهمها أو يصونها المذعن الذي يبقى جرحه مفتوحًا على حرقة الغبن والظلم والنكبات والفواجع. العدالة مفهوم مربك ومعقد في أوقات الحرب عندما تضع أوزارها فيصمت السلاح ويبدأ الأنين يشرخ الفضاء، لذلك لا بدّ لنخبة ما أن تتصدى لمسؤولية زرع بذورها كمفهوم ملحّ وضروري للغد كي تنتعش الحياة، العدالة الانتقالية لا تصح بدون الإمساك بالماضي وتشريحه تحت الأضواء الكاشفة كي يُصار إلى فهمه والتعامل معه، بل والقطيعة معه بما يسمح لعجلة الحياة أن تسير.

أقول نخبة ما، وأنا أبحث في زوايا تفكيري عن هذه النخبة وأين يمكن أن تكون، فالنخب الحالية جرفتها الحرب إلى أتونها الحارق كما جرفت العامة، في غالبيتها درءًا للتعميم، ولقد ساهم البعض من هذه النخب، وهم يدرون أو لا يدرون، في صياغة وعي جمعي مشوش ومسموم، وعي الأفراد والجماعات بواقعهم وواقع بلادهم، وكلما اشتد أوار الحرب ازداد الشرخ عمقًا وتشعبت الصدوع، وانكفأ الناس، بعد انقسامهم، على مصادر أخبارهم وإعلامهم فقط، منها يستقون الخبر ومن الصور والمشاهد التي يقدمها يرسمون صورة الواقع، ومن خلال المحللين الذين تسوقهم الفضائيات والمواقع يكوّنون الرأي والموقف حيال ما يحدث، بينما الصدور تزداد غلاًّ والنكوص نحو القبيلة أو العشيرة أو الطائفة أو المذهب يزداد إلحاحًا، ومع كل هذا يزداد الإيمان باحتكار الحقيقة وامتلاك الوطن والوطنية، بينما الحقيقة في مكان آخر والعالم مجتمعًا يشترك في صياغة مصير الجميع في سوريا المنكوبة.

هناك بعض النخب الذين يراقبون المشهد ويتألمون ويضمرون في صدورهم رؤية نقدية، لكن معظمهم صامت يُلعن من قبل الطرفين

هذه الصورة، بالرغم من سوداويتها، ليست شاملة كاملة، فهناك بعض النخب الذين يراقبون المشهد ويتألمون ويضمرون في صدورهم رؤية نقدية، لكن معظمهم صامت يُلعن من قبل الطرفين الآخرين المتطرفين ويُتهم بالرمادية المتخاذلة، بل بخيانة قضايا الشعب، القضايا التي يختلف الطرفان عليها بالكامل، فقتل الشعب بالنسبة لبعضهم تصدٍّ للمؤامرة الكبرى، أكبر مؤامرة يشهدها التاريخ على سوريا وشعبها، لأن هؤلاء الذين يقتلون هم حواضن للإرهاب، وبالنسبة للبعض الآخر إبادة وتشريد وتهجير فقط لأنه شعب يريد الحياة، متعامين عن حقيقة الفصائل التي لا تُعد المدسوسة بين الناس التي شوهت الثورة وصادرت أحلام الناس ودفعتهم إلى حرب معظمهم لم يكونوا يريدونها، بل أرادوا حياة حرة عادلة، وهي مرتبطة بأجندات ومصالح لا يهمها الشعب السوري بقدر ما يهمها صون مصالحها وإدارة نزاعاتها فوق أرضه.

بعض النخب الصامتة ليست صامتة لأنها اختارت الصمت، بل لأن المنابر عافتها، أهملتها، كتمت صوتها. ليست هناك منابر حرة، أو مستقلة، المنابر في أحسن حالاتها يمكن أن ترفض طرح رأي مستقل أو مغاير لتوجهاتها، إن لم تشترط على صاحب الرأي الالتزام بالخطاب المتبنى من قبلها. ومع هذا لا بد من الصبر ولا بد للنخب أن تبحث عن بعضها وتتحاور بدلاً من التنابذ، فما الفائدة من إعلاء الصوت أمام المؤيدين له؟ الحوار يُبنى على الاختلاف، لا بدّ من تحطيم الجدران وترك الهواء والكلمات تعبر من هذا الجانب إلى ذاك، فما الفائدة من صوتي وخطابي إذا كان سيعيد إليّ صداه بدلاً من أن يحدث فجوة يعبر منها إلى وعي الآخر ووجدانه؟

العدالة الانتقالية تحقق ذاتها كلما ابتعدت عن "العدالة الانتقامية" التي مازالت هي سيدة الموقف في سوريا.

مراجعة الذات والتحضير للتفاهم في المستقبل

مراجعة الذات والتحضير للتفاهم في المستقبل إذا لم يبقَ مجتمع فعلى ماذا نراهن؟

إذا لم يبقَ مجتمع فعلى ماذا نراهن؟ مئوية الليرة السورية

مئوية الليرة السورية في ميلاد رسول المحبة لننظر في عيون بعضنا البعض

في ميلاد رسول المحبة لننظر في عيون بعضنا البعض لغتنا الجميلة هل ستبقى جميلة؟

لغتنا الجميلة هل ستبقى جميلة؟