نحاول في السجن الحفاظ على طقوس الخارج، فنتبادل الزيارات. الزيارة تعني أن أنتقل من عازلي إلى عازل يبعد عني بضعة أمتار، وأحيي رفيقي صاحب العازل، فينهض غالبا، كما ينهض عادة لو أنه في بيته ليستقبل الزائر، ويصرّ على أن أجلس عند الوسادة، مسندا ظهري للحائط، إكراما لي، بينما يجلس هو قبالتي، وقد يقدّم لي كضيافة قطعة بسكويت أحتفظ بها من زيارة سابقة لرفيق. في السنوات الأولى لتجربتنا في المعتقل، لم تكن لدينا أي ملكية خاصّة. يتمّ توزيع كلّ ما يأتينا على الجميع بالتساوي، أو وفق الحاجة. رغيفان من الخبز، بيضة في الصباح، وثلث برتقالة أو ربع تفاحة بعد الغداء. خمس سجائر للمدخّن. السكّر والشاي والبصل والثوم والزيت والطحينة، يتمّ الاحتفاظ بها بشكل جماعي في مكان قرب الحمام. للإشراف على الاستهلاك والتوزيع العادل، قمنا بانتخاب لجنة إدارة للمهجع، توزّع أعمال السخرة وتدير ثروتنا الصغيرة من سجائر وطعام. كانت اللجنة هي حكومتنا المحلية المنتخبة ديمقراطيا، بينما كان رئيس المهجع الرئيس الفخري، الذي نضعه في مواجهة العسكر، دون أن تكون له صلاحيات في الداخل. في البداية، كانت عضوية اللجنة مسألة مهمّة، تتمّ عن طريق انتخابات مباشرة، وقد رشّح نفسه لأول لجنة عدد كبير، نجح منهم ثلاثة. فيما بعد صارت اللجنة عبئا، فبتنا نتهرّب منها.

كان عمل اللجنة شاقّا خصوصا حين يأتي أهل أحد الرفاق لزيارته. ولم تكن الزيارة متاحة لنا في السنوات الأولى، بل كانت امتيازا لبعضنا. يعود الرفيق من مكتب الزيارة، شاحب الوجه، زائغ النظرات، وقد ترك بعضَه، هناك مع أمّه أو زوجته، أو أولاده. يرمي ببضعة أكياس على الأرض، ويجلس عند أقرب عازل، فنتحلّق حوله نتشمّم رائحة الخارج – رائحة الحرية. نسأله عمّن كان في الزيارة، عن أخبار الخارج، عن أولاد الضيعة أو البلد، عن شائعات إطلاق الحرية، وهو يجيب – كما كان يجيب المحقّقون أثناء التحقيق – مكرها، يتمنّى لو يتركه الصَّحْب يختلي بنفسه قليلا ليعيد تذوّق لحظات الحياة الطبيعية التي عاشها لدقائق مع أهله في مكتب الزيارات.

في هذه الأثناء، يكون لأعضاء اللجنة مهمّة أخرى. يفتحون الأكياس ويتفقدون الخيرات. يضعون السكر والشاي والزيت في مكانه، يفرزون السجائر عن باقي الموادّ، ويتأملون في الغيارات الداخلية والبيجامات، ويقرّرون البيجامة لفلان، لأن بيجامته عدِمت، والكنزة لفلان، لأنه يبرد أكثر من غيره. ولكن قبل ذلك، يتمّ عرض الملابس على صاحب الزيارة، فله في العادة الحق في اختيار شيء واحد لنفسه من بين الأشياء، وغالبا ما كان الرجل يتنازل عن ذلك الحقّ. بعض الزيارات كانت دسمة: فطائر بالجبن أو اللحم؛ أقراص شنكليش؛ أقراص كبّة مقلية؛ وأحيانا – ويا للوجعّ – شوكولاتة. من بينها جميعا كانت الشوكولاتة نقطة ضعفي الكبرى، حين أضعها تحت لساني وأدعها تذوب رويدا رويدا، أشعر بنفسي أحلق في سماوات بعيدة، أغازل صبية، أو أرى نفسي أمام مدفأة بيتنا في حمص، أرقب حبّات الكستناء وهي تفرقع، لتعلن نضوجها. نقطة ضعف الآخرين، بعضهم، كانت السجائر. جهاد عبّاس كان واحدا ممن كان يضحي بأي شيء في سبيل سيجارة. وكنت غالبا ما أقايض سجائري بحبات الشوكولاتة الخاصة به. لا أدري ما الذي أتى بجهاد عبّاس إلى السجن. شاب هادئ، نحيل وطويل، أنيس المعشر، كان

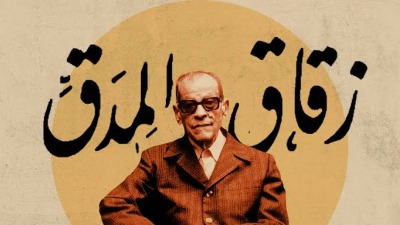

كان أول من جمعنا سوية نجيب محفوظ. لمحت في يده نسخة من "زقاق المدقّ". كانت الرواية الوحيدة لمحفوظ التي لم أكن قد قرأتها. شيء ما في غلافها جعلني أتردّد في قراءتها

يمكن أن يكون زوجا لطيفا يعود مساء من عمله كمهندس زراعي، ليهتم بدروس أبنائه وليستمع لزوجته وهي تروي له ما جرى معها اليوم في عملها، ولكنه بدلا من ذلك وجد نفسه في سجن تدمر، من دون سجائر.

بعد واحدة من هذه الزيارات، وبعد أن حقّقنا مطولا مع الضحية المزار، انفضّ معظم الرفاق، كلّ على عازله. وفجأة رأيت نفسي بجواره، شاب نحيل بشاربين صغيرين، وعينين متوثّبتين، متسائلتين. كنت لحَظْت منذ الأيام الأولى أنه لا يختلط كثيرا مع الشباب، ويؤثر البقاء في مكانه. وكان أول من جمعنا سوية نجيب محفوظ. لمحت في يده نسخة من "زقاق المدقّ". كانت الرواية الوحيدة لمحفوظ التي لم أكن قد قرأتها. شيء ما في غلافها جعلني أتردّد في قراءتها.

"زقاق المدق؟" قلت متسائلا، في محاولة لفتح حديث مع الرجل. الحديث الذي انفتح لحظتها لم يغلق البتة حتى اللحظة. كان عماد ظبيان واحدا من أربعة جاؤوا إلى تنظيمنا من جبهة النضال الشعبي الفلسطينية، بينهم محام سيرحل عنا باكرا هو سمير عباس، وصديقي الذي كنت معه في قيد واحد خلال الرحلة إلى تدمر حبيب برازي.

"هي الرواية الوحيدة، أعتقد، التي لم أقرأها لمحفوظ؟"

"لماذا؟" سألني ولمعت عيناه ببريق الاهتمام. تحيّرت في الإجابة، قبل أن أجيب:

"لا أدري تماما. قد يكون الغلاف."

لم يضحك كما كنت أخشى، بل دخل معي في حوار جميل وطويل حول "زقاق المدقّ" وشخصية حميدة، ونجيب محفوظ عموما وأثره في الرواية العربية في المجتمع. يتحدّث عماد بجمل قصيرة ولكنها مكثّفة ومعبّرة تماما، مستعيضا عن السرد الطويل بتلميحات ويذهب مباشرة للبّ الفكرة.

"هذا شخص مختلف،" قلت لنفسي وأنا أصغي إليه. كان الرفاق المعتقلون الآخرون قد قرؤوا "ما العمل" للينين والبيان الشيوعي ورواية الأم لمكسيم غوركي وعلى الأرجح رواية "كيف سقينا الفولاذ" لنيقولاي أوستروفسكي، التي كانت المثل الأعلى للرواية الواقعية الاشتراكية. شخصيا، رفضتُ بإصرار أن اقرأ الرواية الأخيرة، وكانت تلك دائما نقطة سوداء في تاريخي النضالي، بالنسبة للكثير من الرفاق. أما هذا الرجل فكان فعلا مختلفا. ليس فقط بسبب نجيب محفوظ، بل هو الوحيد بيننا جميعا الذي قرأ التراث العربي-الإسلامي، وبينما كنت أحفظ تاريخ الثورة الفرنسية والروسية عن ظهر قلب تقريبا، كان عماد يحدثنا عن صراع المعتزلة والأشاعرة ويشرح لنا الفرق بين القدرية والجبرية، ويحكي لنا عن معبد الجهني وواصل بن عطاء، ولكن أيضا عن الغنوصية في المسيحية والإسلام، وهي أشياء كان علينا أن ننتظر حتى نقرأ "النزعات المادية في الفلسفة والإسلامية" لحسين مروّة الذي اشتريناه قبل سنوات ولكن فقط لنضعه في مكتباتنا ونتباهى به، وقبله كتاب "من التراث إلى الثورة" لطيب التيزيني، الذي سيأتينا إلى السجن لاحقا ونتناوب جميعا على قراءته. وصديقنا عماد ندّاف الذي يكنّي كلا من أصحابه، كنّى عماد ظبيان "أبو سعيد" نسبة لأبي سعيد الخدري، الراوية المعروف في التاريخ.

سيُثْريني عماد ظبيان ثقافيا وأخلاقيا. كان الرجل لا يقبل المهادنة أو المساومة على أي شيء. وحين كان يقتنع بفكرة ما كان يحارب من أجلها ولو وقف ضدّه الجميع. وحين سيطلق سراحنا سوية في نيسان/أبريل 1991، سوف يجمعنا حيّ بائس واحد، المزّة 86، وهو حيّ العشوائيات التي تطلّ على حيّ المزة من جبل كان يحتله رفعت الأسد، شقيق دكتاتور سوريا السابق حافظ الأسد، فجعل منه بيوتا بائسة

بعد هزيمة رفعت في 1984، انفتح حيّ الـ 86 وبدأ يستقبل وافدين جددا من الطبقة الوسطى الآخذة في الانحدار

لجيشه الجرّار من الريفيين البائسين الذين اعتقدوا أنهم يعيشون في الشام، ولكنهم لا يعرفون من المدينة سوى مراكز أعمالهم في أجهزة الأمن أو القطع العسكرية أو ربما في مبنى الإذاعة والتلفزيون، وميكرو الباص المختنق الذي يركبونه إلى تلك الأماكن، ثم غرفهم الصغيرة التي تنقطع الكهرباء عنها كلّما هبّت الريح أو أمطرت السماء.

بعد هزيمة رفعت في 1984، انفتح حيّ الـ 86 وبدأ يستقبل وافدين جددا من الطبقة الوسطى الآخذة في الانحدار، والتي باتت عاجزة عن ملاحقة التطورات الاستهلاكية للمجتمع الجديد، والارتفاع المضطرد في أسعار المواد الأساسية، من مأكل وملبس وكهرباء ووقود.

في هذا الحي، سنتجاور عماد وأنا. كان بيته في مستوى فوق بيتي، ولكي أختصر المسافة فلا أنزل الطريق الموحل لأصعد الطريق المؤدي إلى بيته، كنت أحيانا أتسلق سطح بيتي، كلصّ محترف، ثم أمرق بين السطوح إلى بيته. وفي أمسيات الشتاء، سوف أحضر معي زجاجة فودكا، فنتحلق حول مدفأة كهربائية، نتذكر السجن ونستعيد أعمال نجيب محفوظ، وأستمع إلى عماد، وهو يشرح لي ما غاب عن بالي من أفكار قرأتها في كتب ولم أفهمها تماما.

في إحدى هذه المرّات، كنت أتحدث بحماس عن برهان غليون وكتابه بيان في الديمقراطية. كان عماد يستمع وفي عينيه ابتسامة ساخرة.

"ماذا يقصد غليون بالأغلبية؟" سألني ببراءة خبيثة.

"أغلبية الشعب."

"أعد قراءة الكتاب، تجدْ أن فكرة الكتاب تقوم على أساس الأغلبية والأقلية بالمعنى الديني، الطائفي."

لم استسلم للهزيمة فورا، ولكنني حين أعدت الكتاب بعد ذلك بسنوات، أدركت ما كان عماد يرمي إليه.

***

ذاكرة مدينة: بين المقبرة وزقاق الخمّارات

ذاكرة مدينة: بين المقبرة وزقاق الخمّارات جابر عثرات الكرام

جابر عثرات الكرام ذكريات مدينة: من دريد لحّام إلى هنري برغسون

ذكريات مدينة: من دريد لحّام إلى هنري برغسون ذاكرة مدينة: سارتر على سور حديقة الدبابير

ذاكرة مدينة: سارتر على سور حديقة الدبابير ذاكرة مدينة: من الفريال إلى التوليدو – تحوّلات حمص الكبيرة

ذاكرة مدينة: من الفريال إلى التوليدو – تحوّلات حمص الكبيرة