منذ أن انتحرت الشاعرة سيلفيا بلاث زوجة الشاعر البريطاني الأشهر تيد هيوز، وجميع محبيها يتهمونه بأنه كان السبب في دفعها لإنهاء حياتها، ورغم أن المناخ الثقافي البريطاني لم يكن ليتقبل الفكرة، إلا أن عشاق شعر بلاث كانوا ينبرون في الأمسيات التي أحياها هيوز، ليهاجموه بكل جرأة، وليصرخوا في وجهه قائلين: "قاتل، سفاح، مجرم"! حتى إن إحدى الناقدات الأميركيات كتبت مقالاً حول القصة تحت عنوان:" إني أتهم تيد هيوز"

وقد أثبتت الأيام، ولا سيما ما نشر من وثائق في نهاية العقد الأول من الألفية الثانية، أن هيوز يتحمل فعلاً المسؤولية عن جر زوجته الشاعرة الرقيقة إلى هذا المصير، بعد أن خانها مع شاعرة أخرى، وقد جاء الدليل القاطع عبر قصيدته التي اكتشفت قبل سنوات " الرسالة الأخيرة" وتداولتها وسائل الإعلام فنشرتها محطة الـBBC، حيث يروي تفاصيل شخصية، تقود القراء إلى حقيقة أنه لم يكن ذلك "الرجل الأخلاقي" كما صوره المدافعون عنه، فقد كان يعرف أن سيلفيا سوف تنتحر، بعد أن أخبرته بذلك في رسالة بريدية، ورغم أنه قد حاول ثنيها عن الأمر، إلا أن هجره لها بعد ذلك، جعلها تقرر الإقدام على الانتحار، وهذا ما حدث فعلاً!

قصة هذا الثنائي الأدبي الشهير، والتي صورت في فيلم سينمائي قبل سنوات، بثت لمن يشتغلون بالإعلام رسائل مؤثرة، أبرزها ضرورة أن يفكروا كثيراً بطريقة التعاطي مع الأسماء المكرسة في عوالم الثقافة والسياسة والفن والرياضة وغيرها من المجالات!

فالحيادية والتعاطي بموضوعية، وإزالة الهالات القدسية عن الأشخاص، لابد ستؤدي إلى إعادة النظر بالصور المكرسة لجميع المشاهير، كما أنها ستضع خطاً فاصلاً بين سياقين، أولهما هو المنجز الإبداعي، وثانيهما هو التمحيص في حيواتهم الشخصية، وسياقات أفعالهم الأخلاقية، وغير الأخلاقية بالطبع.

وفي حالة مستعرة كالظروف السورية الراهنة، يمكن ببساطة إضافة الموقف الصريح والمعلن من مأساة السوريين، ليكون أول الأثقال المستخدمة في وزن وتقييم الشخصيات، التي تعبر حياتها، وترحل!

ما الذي يمنع الفضاء العام من تقديم صورة حقيقية للمبدع؟

هل هي المسألة الأخلاقية المتصلة بضرورة احترام الخصوصيات؟

أم هو منطق سائد يرفض أن يتم الكشف عن التاريخ بوصفه الإناء الذي يؤطر حراك الأفراد والشرائح والطبقات والمجتمع بشكل عام؟

أم أن الرغبة في الأسطرة، وديماغوجية التيارات الفكرية والنقدية، تحاول أن تفرض سيطرتها على هذا الإرث الثقافي، فتذهب إلى إبقائه بعيداً عن العدسات المكبرة، ومجاهر الثقافة النقدية الجديدة، التي ترفض كل مبادئ التقديس والتهليل والتبريك!

كل ما سبق يشكل أسباباً محتملةً يترادف ظهورها مع خصوصية كل حالة من الحالات المشكلة لتاريخنا الثقافي والأدبي. ولكن الواقع يذهب بنا ودون إرادتنا نحو الكشف والتعرية، وأظن أن لحظة الحقيقة ستدق، حتى وإن كان الناقوس شعرياً أو روائياً أو قصصياً، وغير ذلك من فنون.

لقد تجاوزت الأمم الأخرى محنة تقديس الرموز الثقافية والفنية منذ زمن بعيد، ولاسيما حين تمت مطالعة تفاصيل حيوات هؤلاء وتم الكشف عنها للجمهور، فلم يقلل هذا الأمر من قيمة إبداعهم، ولم يلغ دورهم في صناعة التاريخ الثقافي والإبداعي لشعوبهم، حتى وإن بانت صورتهم على أنهم لا ينضوون في أنماط حياتهم وتفكيرهم ضمن السياق الاجتماعي المرضي عنه من قبل الأكثرية، وإن ظهروا عراةً وأصحاب غلمة متقدة، أو بدوا معارضين لكل قيم أزمنتهم السياسية والاجتماعية والأخلاقية، فلا يؤثر كل ذلك في أهمية منجزهم، ولا يضعهم في زوايا مظلمة، تتيح لأي شخصٍ غاضب أو مستاء القيام بإلغائهم، أو تنفيذ حكم إعدام معنوي بحقهم!

هنا، وضمن الحالة السورية، يتوافق جميع من يقفون في ضفة معارضة النظام على عدم التسامح مع أولئك المبدعين الذين اصطفوا مع النظام في حربه ضد الثائرين، لكن النقاش في إبداعية منتجهم يبدو مؤجلاً، أو قابل للتجاهل أمام المسألة المركزية في هذه اللحظة وهي الموقف من المذبحة التي ارتكبها الأسد وحلفاؤه بحق السوريين.

ولكن، كيف يمكن التصرف إزاء المبدع الذي لم يعلن موقفاً واضحاً، صريحاً، أو حاداً، مثل المخرج الراحل حاتم علي؟

ولكن، كيف يمكن التصرف إزاء المبدع الذي لم يعلن موقفاً واضحاً، صريحاً، أو حاداً، مثل المخرج الراحل حاتم علي؟

هل نحن بحاجة لاستنطاق الميت، كي نحسم مسألة أخلاقية تلح علينا في جنبات حياتنا؟

وحين لا ننجح في ذلك نستسهل أن نحسم الاستنتاجات، تجاه مواقفه، وأفعاله، ثم نستمرئ العبث في المنجز الفني أو الإبداعي، فننبش التراب الرطب من حوله، لنقيم محكمته بعجالة، ونمسحه من قوائمنا الإبداعية المكرسة، بعد أن تصدر الأحكام؟!

الحال هذا، وبعد أن تتكرر أمثلته، يشبه في جوهره أفعال (الجدانوفية) التي لم تكتف بإعدام التاريخ الأدبي، بل أزهقت أرواح مبدعين كثيرين في روسيا السوفيتية، بعد أن تبين أن مواقفهم لم تكن متطابقة مع التيار السائد! وهو يشبه ما فعلته (المكارثية) في خمسينيات القرن الماضي في الولايات المتحدة، حينما اتهمت المبدعين أصحاب الآراء اليسارية بالعمالة لروسيا! وهو يشبه أيضاً، كل الإقصاء والإرغام الذي مارسته قوى التطرف الإسلامي عربياً ومحلياً، على كل من رفض الاحتكام لشريعة قوى السلاح المسيطرة! فلماذا تتكرر هذه الممارسة في فضاءات الثائرين، وهم جزء من ضحاياها!

يمكن للوثيقة أن تكشف كل ما هو مخبوء في حيوات المبدعين، كما يمكن أن تكون هذه الحيوات بدورها مادة للشغل البحثي، وبما فيه الاستقصاء الصحفي، وحسبنا أن نستعيد تجربة تيد هيوز وقضيته مع سيلفيا بلاث المشار إليها أعلاه، لنرى كيف ينقلب الحكم الأخلاقي، على الشخصية المكرسة، من خلال الوثيقة المكتشفة! وفي الوقت نفسه يمكن اللجوء إلى الشهادات الشخصية في سياق البحث، لنرى هل خياراتنا محدودة إلى هذا الحد! فهل بعضنا على صواب في تقديسه للراحلين، وهل بعضنا الآخر على خطأ في تجريمه لهم، وإنكاره اللاحق لمنجزهم الإبداعي؟

في الصحافة العالمية، ثمة افتتان بالفضيحة، ورغبة عارمة بالتلصص على عالم المثقفين ورجالات الأدب والفن، إنهما حالتان ملحتان لدى جمهور الصحفيين والعاملين في الميديا عموماً، وهي عالم مثير لم يختبر بعد وبشكل كامل في عالمنا العربي، ورغم أننا نحاول صنع فضائحنا المحلية على مقاسنا، إلا أننا ننسى حقيقة أن الزمن سيكشف لنا ما لم نستطع الكشف عنه بأنفسنا!

بعض هذه الفتنة حدث ذات يوم حين قامت الأديبة السورية غادة السمان بنشر رسائل الأديب والمناضل الراحل غسان كنفاني الخاصة بها، غير أن ما خلصت إليه النخبة بعد المطولات التي كتبت آنذاك حول هذه الرسائل/ الوثائق، كان لا يسر خاطرها، ولاسيما من جهة رفض الكثيرين لحقيقة أن المناضلين والثوريين -والذين كان كنفاني نموذجهم- يمكن لهم أن يعشقوا، وأن تغمرهم العاطفة، وأن يصل بهم الغرق في الحب، إلى درك إنساني حقيقي (لا ثوري ومؤله)، يبوحون فيه بما يعتري مشاعرهم من نهوضات، ومن انكسارات، تجعلهم على قدم المساواة مع البشر العاديين.

التضاد بين الواقع الحقيقي وبين الصورة المصنعة لهؤلاء الأعلام الذين أمسوا أساطير في عالم الفن والإبداع، جزء من عالم الفضيحة المثيرة التي قد تأخذ مساحة مهمة في عالم مراجعتنا لتاريخنا الأدبي والثقافي، فضلاً عن تلك الحقائق الصادمة، والتي قد تتفجر من زاوية أننا في الحقيقة لا نعرف الكثير عن الخلفيات والوقائع الحياتية لهؤلاء، ولاسيما موقفهم الحقيقي، من قضايانا الملحة!

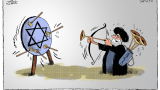

أحوال الانتقام الإيراني ومتاهاته..

أحوال الانتقام الإيراني ومتاهاته.. تقرير حريات صحفية.. ولكن بتوقيع أسدي

تقرير حريات صحفية.. ولكن بتوقيع أسدي كمنديل ورقي يستعمل لمرة واحدة ثم يُرمى في سلة المهملات

كمنديل ورقي يستعمل لمرة واحدة ثم يُرمى في سلة المهملات على هامش السخرية.. إطلالة سريعة على الولاء الأسدي

على هامش السخرية.. إطلالة سريعة على الولاء الأسدي غريزيلدا وبوتين على الشاشات عندما يصبح المجرمون أبطالاً!

غريزيلدا وبوتين على الشاشات عندما يصبح المجرمون أبطالاً!