بعد الانقطاع عن عائلته وتعريض حياته للخطر في كل دقيقة لمدة سنتين كاملتين، استطاع المخرج السوري طلال ديركي مع المصور قحطان حسون أن يصلا بفيلمهما "عن الآباء والأبناء" إلى العالمية والفوز بجائزة سندس للأفلام الوثائقية في عام 2018 والترشح للقائمة القصيرة لجائزة الأوسكار في عام 2019.

(تحذير) المقال يحوي ذكراً تفصيلياً لمشاهد الفيلم، فلمن لم يشاهد الفيلم ننصحك في البداية أن تشاهده قبل قراءة المقال.

في البداية لا بد لنا أن نوضح نقطة مهمة وجوهرية عن فيلم "الآباء والأبناء"، وهي أن العمل لم يتناول السلفية والجهادية أو النصرة والقاعدة من باب الترويج أو التشهير، فمخرج الفيلم لم يتعرض لأي من ممارساتهم في القتال أو المعارك وخلافها، القصة ببساطة هي قصة مجتمع، لذلك لم يكن هنالك أي مشاهد عنف على الإطلاق.

قد يشاهد البعض الفيلم بشكل عابر أو دون أن يقرأ ما بين السطور، وبالتالي سيقوم بتحليل الفيلم بألف طريقة مختلفة، فمنهم من وجده فيلماً للترويج للنصرة، ومنهم من وجده فيلماً عن القاعدة والفكر الجهادي، وآخرون وجدوا أن مخرج الفيلم قام بتلميع اسم النظام بطريقة ما أو أخرى ومنهم من نسف انتماءه للثورة، ولكن النقطة التي لم ينتبه إليها أحد أن المخرج طلال ديريكي لو قام بذكر اسم النظام السوري بشكل صريح فمن المؤكد أن فيلمه لن يصل الى أي من المهرجانات العالمية.

طبعا لم يخلُ الفيلم من الرمزيات والإشارات والمشاهد ذات الأبعاد المتعددة والتي تقبل وتحمل العديد من الوجوه والتأويل والتفسير بالعديد من الطرق والأساليب.

طبعا لم يخلُ الفيلم من الرمزيات والإشارات والمشاهد ذات الأبعاد المتعددة والتي تقبل وتحمل العديد من الوجوه والتأويل والتفسير بالعديد من الطرق والأساليب.

لكن علينا أن نكون حذرين ونشير إلى أن هذه النوعية من الأفلام ليست معنية بإيضاح من على حق ومن على باطل، وليس معنياً أيضاً بإيجاد الحقيقة الأبدية في المعضلة السورية أو البحث عن حلولها، الفيلم كان واضحاً جداً في تسميته فالاسم لم يأتِ عن عبث، فعنوان الفيلم كان أوضح من كل شيء "عن الآباء والأبناء" بكلمة أخرى بسيطة "أجيالنا" أو "مجتمعنا".

لم يكن (حسين حبوش) أبو أسامة الجهادي هو بطل القصة أبداً بل كان السياق، إنما أطفاله (أسامة وأيمن) هما بطلا هذه القصة الحقيقيان، أبو أسامة هو من رسم معالم وخريطة هذه القصة.

أسامة وأيمن وتلك البيئة التي ترعرعا فيها والمجتمع المحيط بهما والظروف الإجبارية التي وضعا فيها والتي لم يكن لهم فيها لا حول ولا قوة حتى أصبحا على ما هم عليه في نهاية الفيلم.

القصة من البداية مشى فيها المخرج بطريق متوازية ما بين الشخصيات الثلاث: الأب أبو أسامة من جهة والأطفال أسامة وأيمن من جهة أخرى، فأبو أسامة كان من يخطط للمستقبل والحياة بحسب ما يراه الأفضل لأطفاله وقضيته.

لمدة سنتين على امتداد زمن الفيلم كانت هذه الفترة هي المرحلة المفصلية في حياة هؤلاء الأطفال رغم صغر سنهم، إلا أن والدهم رسم لهم المستقبل بطريقة ما أو أخرى دون أن يكون لهم يد في ذلك.

في البداية كانوا مجرد أطفال يركضون خلف بعضهم البعض تملؤهم الحياة بكل ما فيها من جمال وطاقة ولعب وحب

(يقال: فاقد الشيء لا يعطيه وإذا لم يستطع الحصول عليه أو لمسه فيحاول تخريبه في بعض الأحيان)

مع سير أحداث الفيلم واكتشافنا كيف أن أطفال أبي أسامة حرموا حقهم في التعليم، إلا أن ذلك لم يذهب سدىً في نفوسهم بل كان له ردة فعل عكسية تجاه طلاب المدارس ممن هم في عمرهم، ردة فعل كانت عنيفة يملؤها العنف بشكليه المادي والمعنوي واستطعنا أن نرى هذا الكلام من خلال ما قام به الأطفال عندما كانوا بجانب المدرسة كيف كانوا يقومون برشق باص معلمات المدرسة والطلاب بالحجارة.

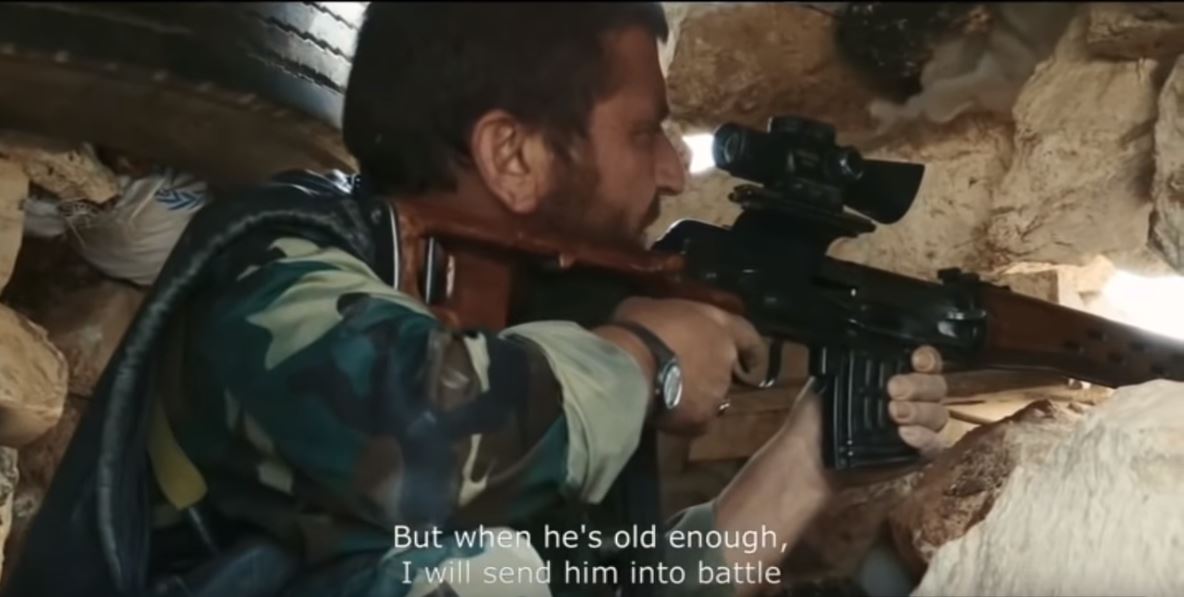

نعود لحامل القصة أو سياقها وهو أبو أسامة وخلال حواره مع المخرج طلال وكلامهم عن أطفاله، يقول أبو أسامة وأقتبس "أنا بدي زجه في المعارك إذا النصرة ما زجته".. من خلال كلامه كان واضحاً ما هو المستقبل الذي كان يرسمه لأطفاله دون أن يعطيهم الحق في الاختيار أو معرفة ما هي خياراتهم على أقل تقدير، فكان قراره واضحاً بزجهم في صفوف الجهاد والتعليم الشرعي والعسكري.

(الانتقام والمقاومة)

يعرض علينا مخرج الفيلم لحظة اصطدام عالمين بأكملهما: عالم الطفولة المتمرد وعالم الأب المتشدد، حين حصلت بعض المشاحنات ما بين أسامة وأيمن مع أطفال من عمرهم في الحي وأفضت إلى شجار بينهم، فما كان من الأب أبي أسامة إلا أن فض ذلك الشجار بطريقة لم تخلُ من الضرب والعقاب الشديد، وكان لأسامة النصيب الأكبر من العقاب بسبب استعماله لمفردات فيها سباب وشتم للذات الإلهية والدين، فالكفر وشتم الدين أتى من شخص حياته مليئة ومدججة بكل تفاصيلها بالتعاليم الدينية، فالنتيجة يجب أن تكون العكس وليس الكفر والتمرد.

(تبقى الطفولة رغم كل شيء)

يعود الفيلم ليثبت لنا بأن هؤلاء صبية من خلال لعبهم ومحاولاتهم جعل البالون يطير داخل الغرفة ومن ثم خارجها، فكمية السعادة والضحك كانت كافية لإثبات براءتهم وسعادتهم التي ستتشوه معالمها فيما بعد.

تستمر الحكاية لنفهم من خلالها أن اختصاص أبي أسامة وهو كشف الألغام الأرضية والقنابل والمتفجرات وتفكيكها وتركيبها أيضاً، ومن ثم لنرَ بمشاهد أخرى متتابعة محاولة الأطفال اللعب عن طريق تصنيع قنبلة يدوية الصنع في المنزل، هذه المشاهد بكليتها كفيلة بتفسير معرفة الأطفال بطريقة تصنيع قنبلة يدوية وكيف أصبح الموضوع جزءاً من معرفتهم وثقافتهم حتى أصبح جزءاً من أساليب لعبهم.

وبعد مشاهدتنا لإصابة أبي أسامة وفقدانه قدمه بسبب لغم أرضي وفي الدقيقة 50.25 كان من الواضح أن مرحلة الطفولة قد انتهت بالنسبة لأسامة وأن مرحلة جديدة قد بدأت في حياته بعد أن قام والده بإرساله وأخيه إلى المعسكر ليتم اختبارهم من قبل المسؤولين العسكريين والشرعيين ليختاروا صاحب الكفاءة العالية والأذكى وفي بعض الأحيان الأكثر إطاعة للأوامر.

ونمضي مع الأطفال أسامة وأيمن خلال مراحل التدريب وأشكالها في المعسكر، وهي العملية التي سيتم من خلالها التأكد من جهوزيتهم للالتحاق بالمقاتلين ليفشل أيمن ويعود إلى المدرسة والتي سنرى فيما بعد تفوقه فيها رغم ما ذكره المسؤول في المعسكر بأنه قليل الذكاء وكثير الشرود، ويثبت أسامة جدارته في المعسكر لينضم إلى المدرسة الشرعية والعسكرية والانضمام لاحقاً في صفوف القتال والجهاد.

وفي النهاية شهدنا كيف تم تحويل هذه الطفولة المليئة بالضحك والبراءة واللعب والبكاء إلى أشخاص معلبة وروبوتات قاتلة تحارب بدون أن يكون لها هدف داخلي أو آلية تفكير تستنير بها، إنما لديها هدف تم زراعته لهم بدون أن يكون لهم يد فيه.

(في النهاية)

أخيرا علينا التوضيح بأن الشخصيات الموجودة في الفيلم إنما هي إسقاطات بطريقة ما أو أخرى على أرض الواقع في مجتمعنا، فالأب أبو أسامة هو رب الأسرة أو المجتمع الذي دائماً ما يقرر ما هو مصير الأسرة كما يقرر المجتمع ما هو مصير أفراده بطريقة ما أو أخرى حيث أن رأيه لا يحتمل الخطأ فهو دائماً على صواب، والأطفال أسامة وأيمن هم أجيالنا التي لا حول لها ولا قوة تحت سطوة المجتمع فإذا ما قرر الفرد أن يغني خارج السرب أو شذ عن القاعدة فالعقاب بانتظاره ببساطة.

فلا حق للفرد في الاختيار إلا ما طرح أمامه على الطاولة أو ما أتيح له من خيارات فقط، والفيلم يعبر عن أكبر مشاكلنا في الواقع العربي وليس السوري فقط.

المخرج طلال ديريكي في فيلمه سلط الضوء على مشكلة موجودة في مجتمعاتنا من خلال عينة متطرفة في مجتمع متطرف وهذا ما أثار حفيظة الجميع وبدؤوا برشقه بالاتهامات.

لكن السؤال هنا ماذا لو قام المخرج بتسليط الضوء على هذه المشكلة عن طريق عائلة تعيش حياة مستقرة أو شبه مستقرة ضمن هذه الظروف الصعبة كما يعيش أغلب السوريين في الداخل أو المهجر، فهل ستصل الرسالة أو هل سيهتم أحد بالفيلم؟

طبعا لا.. فالإنسان ليس بحاجة لمشاهدة حياته تمر أمامه على التلفاز.. فبعد مشاهدته للـ 5 دقائق الأولى سيقوم بتغير الفيلم ومن ثم ستكون الرسالة والفيلم في طور النسيان.

(المصيبة الكبرى)

تكون دائما في أن مجتمعاتنا تقوم بإعادة استنساخ نفسها وتصدير نسخ جديدة من أفرادها دون أن يكون هنالك تطوير أو تحديث في العقلية نفسها.

ودائما الخطوة الأولى في اتجاه حل أي مشكلة تكون بالاعتراف بوجودها أولاً ومن ثم الكلام عن الخطوات التي بعدها لحلها، وهذا بالضبط ما قدمه الفيلم فقد اعترف بوجود المشكلة.

نحن فاقدون لحق الاختيار وحق التعليم وحق الحياة الكريمة والطفولة السعيدة، هذا كل ما أستطيع التفكير فيه في نهاية الفيلم، وهذا ما نحن بأمس الحاجة إليه في مجتمعاتنا.