تتوزّع الفعالية الشعرية في هذا الديوان بين محوري الموت والحياة، ولكنها الحياةُ المسحوبةُ لصالح الموت، ورهن استثمارِه، ويخرج نصّ الأنثى هنا عن رتابةٍ معروفة سائدة في كثير من الكتابات الشعرية النسائية التي تغلق على نفسها الاحتمالات المتنوعة في الكتابة وتحصر آفاقها في مدائح أو مراثي العلاقات الشخصية البحتة، بما في ذلك الشكوى التقليدية من فقدان الرجل، وذلك كما قد يجري في كتابات شعراء يهملون الرؤى كلها ويقيدون حتى مخيلتهم في عالم المرأة.

وهذا لا يعني غياب الحب والأنوثة والحلم والرجل عن ديوان رشا، ولكنّ محوري الموت والحياة المقتولة، واللذين يمكن اكتشافهما بسهولة، جمعا موضوعاتِ الحب والحلم والوجدان العاطفي في فضاء أرحب، لتكون موضوعاتٍ مخترَقةً بعناصر أساسية تعمّق من فحواهما أكثر.

ومن المؤكد كما هو ظاهر، أن هذا الديوان فعلاً مخترَقٌ في الأساس بالمرحلةِ الدموية التي اعترضتْ وهتّكتْ بُنى المجتمع السوريّ، مما لا يمكن إغفال تأثيره على كيفية تعاطي الشعر حتى مع موضوعاته المتداولة.

كيف نسيتُ تابوتي مفتوحاً

فنام في مكاني وطني؟

ربما تشكل مثل هذه الصورة، وشبيهاتُها كثيراتٌ، مفتاحاً من عدة مفاتيح تسمح للمتلقي بالدخول إلى قراءة التجربة في ديوان رشا. التابوت المفتوحُ هو حالةٌ مضادةٌ للتابوت المغلق، أي الوضع الطبيعيّ للتابوت، هو مفتوحٌ بشكل لا إراديّ، وهو الموت المفتوحُ الذي صوّبَ كلّ معانيه على المعنى الشعريّ في هذا الديوان، كحالةٍ معادلةٍ للموت المفتوح في الواقع / المجتمع / الحياة الشخصيةِ. وإذا ذهبنا أكثر في التأويل وجدنا هنا غياب وظيفة القيامة مع التابوت المفتوح، ففي المخيال الدينيّ الشرقي يعني التابوت / القبرُ، المفتوحُ مؤشّرا على القيامة، قيامة الجسد في اليوم الثالث، في حين في هذه الصورةِ التي تعكسُ حياةً سوريّةً كاملةً، أصبح انفتاحُ التابوت انكشافَ الوطن كلِّه على الموت بلا قيامة.

تتحول رموز الخصب في الوطن الذي نام في التابوت، إلى رموزٍ لليباب، ليس من باب الترف الرمزيّ ولا من باب التجريب في تنويع الدلالات، بل هو أقلُّ دلالةً حتى من الواقع بما هو إحالةٌ أساسيةٌ تشمل اللغةَ الشعرية على كامل الديوان.

في قصيدة (وقمح) تتجلّى الدلالة الطارئةُ على الرمز، لتكتسب معنىً مستمدّاً مما آلَ إليه القمحُ السوريّ، ليس فقط كرمزٍ بل كواقعٍ يتفوق بكثافة معانيه السوداء على الرمز نفسه، وهذا ما تفعله الشاعرة بلا تكلّفٍ منها، حين تلقي القبضَ على رموزٍ كلاسيكية في دلالتها، لتُخضعَها لسلطة الواقع الأقسى من جمالية الرمز وشعريته الخالدة.

قدوسٌ يا سنابلَ القمحِ في بلادي :

كلُّ سنبلةٍ منكِ شهيدٌ

كلُّ شهيدٍ حقلُ خبزٍ...

يا أمّي السنبلة، يا أبتي القمحُ

لماذا تركتماني أموتُ جائعة؟!

*

تدحرج تدحرج أيّها الرغيفُ...

مدوّراً ككريّةٍ في دمِنا, مُقمِراً كأحلامنا

دافئاً مثل الوطن, محروقاً كأرواحنا

ممزّقاً كما أجسادنا في طاحونِ موتنا

وإن وصلتَ مقابرنا قبلنا

طوبى لكَ لو كفّنتَ الشهيد...

يمارس الشعر هنا عملية انقلاب على بلاغة الرمز المعروفة، فينقلب القمحُ والسنبلةُ والرغيفُ.. إلى معانٍ مضادّةٍ لما استقرّت عليه. تنقلب الآية "كمثل حبّة أنبتتْ سبعَ سنابل في كل سنبلة مائة حبة"، كمعنى لتكثيرِ الخيرِ والأمل، إلى معنى تكثيرِ الموت والشهداء، فيصبحُ في كل سنبلة شهيدٌ وكلُّ شهيدٍ حقلَ خبزٍ. وفي أكثر المعاني ألماً وقهراً يصل الرغيف إلى التابوت قبل الإنسان ليكفّن الشهيدَ.

في هذا المقطع المغلّف بميثولوجيا سوريا الأولى، تنقلب صلاة القمحِ كأداة إخصابٍ وحياةٍ إلى شكل من أشكال بلاغة الموت والجوع. وفي العمق هناك تنبثق المأساةُ الكبرى في أن القمح ينتمي إلى اسم سوريا، المعروفة بنتاج القمح فيها وكثرته، حتى صارتْ مفردةُ القمح تيمةً راكزةً في لا وعينا تدلّ على الحياة والتجدد والامتلاء والعطاء، لتصبحَ هنا تيمةً سوريّةً على اليباس والجوع.

الشاعرة هنا تسلّمُ بلاغتها الشعريةَ إلى بلاغة الواقعِ ولا يمكن لها تجاوزها، لأن النص الذي تنتجه ليس قادما من فراغٍ لا في التجربة ولا في الرؤيا ولا الثقافة. وهي أمينةٌ على أنها شاهدةٌ على مرحلةٍ لا يمكن فيها المحافظة على رتابة الرمز. ولا يمكن للشاعرة وهي في قلب المعاناة والتجربة الحسية المباشرة وعلى امتداد الوقت، إلا أن تتغلب عندها أبجديةُ الموت على أبجدية الحياة، مع أنها شاعرةٌ تدرك منذ ديوانها الأول أن الشعر رسالة حياة واحتفاء بها على الأصعدة كلها، ولكنها هنا تقع ضحية واقعٍ له سطوةٌ على مجمل الأدوات والتقنيات الشعرية. متى كان الرغيف كفناً؟ والتابوتُ المفتوحُ ليس للقيامة؟ والنهدان يُعصران ينبوع دمع؟ الباب يورّثها فزّاعةً تهشّ بها على أهدابها، وتسرق قفل القبر، القبر الذي هو الفضاء المكانيّ الوحيد للوطن، له حضورٌ كاملٌ. تفتح الشاعرة القبرَ، تصفُقُ بابه وراءها، وكأنها تريد أن تقول إن باب بيتها نفسه هو باب قبرٍ تصفقه وراءها وتنخرط في فعل الموت اليوميّ. الحياةُ هنا مُعاشةٌ في قبرٍ، والنخل يطرح تمرَ الموت... متى كان النخل في أي قصيدة عربية، وهو رمز الولادة والذاكرة الخضراء والأصيلة؛ ينتجُ فعلَ الموت؟ لكنه تحوُّلُ الدلالاتِ وانقلابُها على الأصل.

قلنا إن الأنثى لا تغيب عن الديوان، ولكن من أين لها هي الأخرى أن تكون متصالحةً مع رموزها كأنثى، وهي التي تشهدُ بعينها ديمومةَ الدمار وبشاعته، وما يفعله حتى في الجسد كفضاءٍ بيولوجيّ يخفي فضاءً خيالياً رمزياً تتهاوى معانيه الجميلة أمام ضربات الموت والقتل اليومي؟ لذلك تحمّل الشاعرة الأنوثةَ أعباء هذه التجربة التراجيدية التي يمكن وصفها بسهولة أنها تراجيديا وجوديّة.

في ديوانها الأول "عن امرأة صارت غزالةً" كانت الذات الأنثويةُ متجلية في حالاتٍ بهيّة، بل كانت ذاتاً بارزةً حدَّ إغراق الآخرِ بخطابها وسلطتها هي، وإمكانياتِ مجازاتها الكثيرة. وفي إشارةٍ لنقلةٍ محمودةٍ من جهة، واضطراريةٍ من جهة ثانية، تتماهى سلطة الذات الأنثى في ديوانها الجديد، مع سلطة الخراب الخارجيّ الممتثل لخراب الذات الفردية.

في قصيدة "حَجَر المرأة" تلعب الشاعرة على مفهوم "حجر الفلاسفة"، يحمل الحجرُ هنا دلالة التأسيس، يمكن استدعاء مفهوم "تأسيس الكنيسة على الصّخرة، التي هي بولس"، تؤسس الشاعرة مفهومها كأنثى على حجرها هي. لكن ليس بالضرورة أن تكون واعية لهذا التماثل بين الفكرتين، فتلك هي من وظائف القارىء النقدي. وإن كانت تشتقّ من هذه الدلالة ما يلائم الصورة التي وجدت نفسها عليها كأنثى. فهي ليست صورة الأنثى في طبيعتها المثالية أو الأسطورية، بل هي صورة عصرية جدا. تنتمي كنيسة الشاعرة التي تؤسسها على الحجر، إلى عصر هو عصر اللا شيء. لا ترى الشاعرة هنا أية قيمة فيما شيّده البشر على الصخور والأحجار والأعمدة عبر التاريخ، فلا قيمة في حجر الأعمدة ولا بازلت المسارح، ولم تر أنها قديسة تقف بين عمودين لتوزّع التبريكات على المؤمنين. وهي ليستْ نحّاتةً تحوّل عظامها إلى أجنحة..

أتّكئ اليومَ أيضاً على الحجر نفسِه. لستُ قدّيسةَ العواميدِ تباركُ

فتاتَ الخبزِ والضلعِ

لستُ نحّاتةَ عظمي إلى أجنحةٍ تُهَرّبُ دمي إلى يومٍ آخر

لستُ أنا ولا أنا ولا أنا..

تهشّم هذه القصيدة ما تراه الشاعرة من صورة مزيفة نمطية للأنثى، وهي وإن كانت صورة ذات جمالية ما عبر العصور – حيث ألّهتها الأساطير وخلّدتها المنحوتات – فتلك صورة مفارِقةٌ لواقع الأنثى الراهنة المنتمية للعصر الذي تشيّأت فيه القيمةُ وسقط المعنى. بنيانُ الأنوثة الآن مشيّدٌ على صخرة الواقع، حيث تؤرخ الشاعرة حياةَ الأنثى بتفاصيل يومية ضاغطة تسلب الروح رحابتها، هي ربّةُ منزل الشوك، وليست ربة الجمال، هي تكنس رمل جسدها وتغسل قمصانها المبلّلة بالخوف، ليست هي منحوتة مصقولةً ناعمة كما قد نراها في وجه أفروديت أو عشتار، بل لقد استباحت التجاعيدُ جسدها، هي صورة أنثى يهرب العريسُ من نهدها اليابس!

القصيدة تكثيف شعريّ لصورة أنثى تتداخل أناها مع حطام العالم الخارجي الذي يساهم بشكل دراماتيكي في تحطيمها من داخلها

تصفع الشاعرة الحقيقةَ، وتقشّرها بعنف فاضح، لا مكياج ولا مزيّنات، هكذا أنا الآن. لستُ خالدةً ولا رمزاً ولا قداسةً.

القصيدة تكثيف شعريّ لصورة أنثى تتداخل أناها مع حطام العالم الخارجي الذي يساهم بشكل دراماتيكي في تحطيمها من داخلها. في الوقت الذي ساهمتْ (أنا الأنوثة) تاريخيا ورمزيا وفنيا في تجميل هذا العالم الخارجي، بما كانت تعنيه من ملهمة للفنون جميعِها وطقوس العشق والجنس وفضاء الأسطورة.

لكنها ها هيَ تقف بشكل قاسٍ أمام صورةٍ ليست أيقونيةً، حيث ترى ذاتها وقد أُسِّسَتْ على حجر الألم واليباس والجفاف.

إنّ الواقع المقلوب على معناه بتلك الصورة التراجيدية، كان سبباً مباشراً في منح كثير من الألاعيب الشعرية وظائفَ متطابقةً مع انقلاب ذلك الواقع. ويمكن وصفُ الخيال الشعري للشاعرة بأنه خيالٌ في حالة طوارىء، نظراً للحظة الراهنة الذي تتشبّع بها الشاعرة بما في تلك اللحظة من شقاء روحيّ ووعيٍ منكسرٍ، لحظة زمنية لا ينفصل فيها تشققُ العالم كله، عن تشقق المجتمع الداخلي الذي تنمو فيه الشاعرة، وتلهث فيه وراء أشلائها المبعثرة بين الداخل والخارج. فهي ككائنٍ حديث ليست منغلقة على سقوط العالم وانهيار مُثله وفرضيّاته الأخلاقية، لأن ذلك أثّر بشكل مباشر ويوميّ على الداخل.

إن حالة الطوارىء التي فُرِضتْ على الخيال في مرحلة كتابة الديوان، حالةٌ أسبغتْ ظلالها الكئيبةَ اليائسة على القاموس الشعريّ، لتغيب جمالياتٌ محتملةٌ كان يمكن أن تنكشف أكثرَ في حال كان هذا الخيال معافى، وفي أنصع أحواله. فالخيالُ لا يمكن أن يكذب على الواقع الماديّ الذي تراه الشاعرة بالعين المجردة، وتلك علاقةٌ لا يمكن أن يتحدث عنها إلا من شهد بعينه الكارثة السوريةَ التي أقلقت الخيالَ ووجهته وجهةً مستنفرةً. بمعنى آخر: لم تتمكن الشاعرة من القيام بدور خلق الفرح في الشعر، لأنها لا تملكه، ولا تعاينه حولها، ولا تستطيع اختراعه كوهم مستقبليّ، فما تراه بعينها يجعل لغة الفرح بطراً لا قدرة لها على ممارسته.

ليس لدى الجماعةِ والفرد والشاعرة، أي إمكانيةٍ لممارسة لذة اللغة الصافية، أو متعة التجريب كما لو كان الواقعُ نهر عسل، لا توابيتَ، ومساميرَ وقتلاً وشهداءَ ويباساً.

ومع ذلك، تركز قصائد الديوان على تقديم الأنثى في مجازات عالية التركيز، لكنها ليست مجازات خارج الحقيقة، فالأنثى هنا – التي هي ذاتُ الإنسان في النهاية ولا تتكلّم بصوتها الفرديّ – هي واقع فرديّ وجماعي وكونيّ، بل واقع عارٍ من أي زخرفة متخيلة. ولكن الشاعرة تقدم الواقع العاري الأجوف عبر مجازات شعرية تحافظ على صدقية الواقع من جهة، وتحافظ على متطلبات المهمّة الشعرية من جهة ثانية. لغة الشاعرة قاسيةٌ بكل ما فيها من جمالية التعبير والدلالة من الناحية الفنية المحضة، لكنها قاسية جارحة كحدّ الإلماس المصقول، حين تقع على المتلقي وتحفر فيه أثراً أليماً. وقد سعت الشاعرة في سبيل ذلك إلى توليف صور شعرية وتراكيب ورؤى تشكيلية حتى بمعنى الرسم، وتؤكد كلها على قدرةٍ في صياغة الواقع بخطاب شعريّ يتوفر على نسبة كبيرة من القيم الفنية والمهارات الجمالية.

وبصورة إجمالية يمكن للناقد أن يضع يده على أبرز آلية جمالية في بناء الصور الشعرية، وهي ما يمكن وصفه بالنسبة للناقد هنا بِـ (الشكل اللولبيّ)، أي أننا نقرأ عددا متصاعدا من الصور المتلاحقة المتماسكة، في بناء دورانيّ يأخذ بعضُه بأطراف بعض. لا تنشغلُ الشاعرة بتثبيت المشهد على صورة واحدة، أو صورتين لا ترويان ظمأها للتوليف اللغوي والصوريّ، بل تذهب في نسج شبكة متداخلة من الصور تسردها بشكل يحقق للقارىء المتعة الجمالية. وإذا كان السرد تقنية نثرية، فإن الشاعرة تستثمر هذه التقنيةَ شعريّاً حتى آخر مدى لها.

نؤكد هنا على أن الظمأ إلى التوليف اللغوي والصوريّ الذي أشرنا إليه، لم يكن ترفاً ولا زينة ملحقة، بل هو نتيجة ما تراه الذات الشاعرة وتصطدم به من تدفق صور كارثية دمارية من كل طرف، فكأن الشاعرة تلملمُ من شظايا هذه الصور الدمارية الواقعية وتحفن منها ما تستطيع لتعيد بناءه في القصيدة.

وربما من أجل هذا لا نرى معظمَ قصائدها مقطعة إلى مقاطع، لأن المقطع يقتضي الاكتفاء بمشهدية موجزة، لكن الشاعرة لا يسع روحها واصطراعَ الصور المتلاطمة أمامها وفي عينها الداخلية؛ لا يسعها إلا أن تترك النص كتلةً واحدة، وإن كانت نصوصها لا ينطبق عليها معنى القصيدة الطويلة، ولكنها ليست قصائد قصيرة بالمعنى الشائع أيضا. إن بناء النص كتلةً واحدةً يعدّ من التحديات الفنية الأسلوبية على الشعر. القصيدةُ القصيرة لمعةٌ خاطفة، غالباً ما يناسبها صوتٌ واحد، لكن قصيدة رشا قصيدة مركّبةٌ مكوّنةٌ من أصوات عديدة تبني لها الشاعرة البيئة الفنية المناسبة. نقرأ هذا المثال من أحد نصوصها لنرى دوران الصور وتشققها بعضها من بعض، وعدم إمكانية قطع سطر عن سطر تالٍ:

يا موسمَ الأحمرِ على الأبيض وموسمَ الدمِ على الحكاياتِ وموسمَ الملحِ على قلبِ الصبيّة,

هيّأتُ سلّتي, ووقفتُ أمتدُّ للتفاحِ

لوّحتني الريحُ فاهتززتُ وسقطتْ من رموشي غزالةٌ شقراءُ

ركضتُ بين ساقيها

لولا تذكّرتُ أنّي خيالُ مآتةٍ حزينةٌ

فرجعتُ أمتدُّ كالتفاحِ, أهشُّ قطعانَ الغيمِ عن شمسي

وأغسلُ صدري بماءٍ لم يغسلوا به موتاهم بعدُ

يسيلُ من كاحليّ الممسوسينِ بالرقصِ إلى القبورِ الصامتة,

يهتزُّ كما لو على موسيقا أعراسٍ لا تنتهي فجراً

أخيراً..

إن الشاعرة تدرك أين محنتها كإنسان قبل أن تكون شاعرةً، وهي هنا تصالحُ قدر ما استطاعت بين مقتضيات الشعر وشروطه الطبيعية، وشروطِ الإنسان الذي فيها، والذي ترى أن تنحاز إليه لتعلنَ موقفها الأخلاقيّ أيضاً من الكارثة، موقفها الذي تداخل مع الموقف الشعري بجماليةٍ مثقلةٍ بالموت...

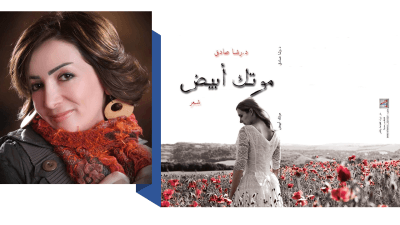

أليس عنوان ديوانها: "موتك أبيض"؟