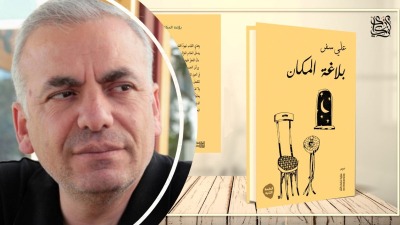

"بلاغة المكان" مجموعة نصوص نثرية للشاعر والإعلامي علي سفر، نشرت في المرة الأولى عام 1994، ويُعاد نشرها مجدداً عبر دار "موزاييك للدراسات والنشر".

وحول الطبعة الثانية من كتابه، يلفت علي سفر خلال حديثه لموقع تلفزيون سوريا، إلى أن الكتاب "رغم ما قوبل به من احتفاء على المستوى النقدي والإعلامي في ذلك الوقت، إلا أنه لم يصل للأجيال اللاحقة بسبب نفاد الطبعة" حيث لم تتجاوز آنذاك الـ500 نسخة فقط.

ويرى سفر أن ثمة سلسلة مقطوعة في عملية التواصل بين قارئ اليوم وقارئ الأمس "لا بد من وصلها أو إعادة ترميمها، وفعلياً ضمن الظرف السوري الراهن، نحتاج أن نستعيد مثل هذه التفاصيل، خاصة وأن إصدار الكتب الشعرية، برأيي، من أفضل ما قمنا به قبل الثورة، وهي تكشف بما لا يقبل الشك نزوعات جيلي الشعري والجيل العام إلى التحرر من سلطة القمع والإرهاب الفكري".

ويشير إلى أن القارئ "سيلحظ شعور النزوع إلى التحرر آنذاك، حين يرى في النصوص مفردات تؤشر إلى وجود الاعتقال كحالة طاغية، يعيشها المرء في شوارع المدينة، وفي نفس الوقت سيلمس كيف أن الكلح والرماد الذي بات صفة لعوالمها، التي فقدت جمالها ليس سوى صورة للواقع السياسي الذي كنا نعيشه".

من مقدمة الكتاب

مقدّمة الطبعة الجديدة، سطّرها الروائي إبراهيم الجبين تحت عنوان "عن بلاغة المكان ومكان الشاعر". وجاءت توصيفاً وتحليلاً وتوثيقاً تاريخياً للمرحلة التي كتبت فيها النصوص -تسعينيات القرن الماضي.

وجاء في تقديم الجبين:

حين صدر هذا الكتاب أول مرة في العام 1994، بلون ترابي ناصع، وغلاف رهيف بكرسي وحيد نحيل رسمه يوسف عبدلكي، كان جيلنا الشعري في سوريا يواجه أقداره الجديدة بعد منعطف ثمانينات القرن العشرين، تلك العشرية الباردة اللاهبة في الوقت ذاته.

سنوات ثقيلة لم يكن أمام أصحاب التجارب الشعرية السورية، آناءها، إلا أن يجعلوا منها أكثر من مختبر، ليس للمزيد من القراءة وحدها، ولكن أيضاً لمكابدة الصمت، وتجاوز اليأس، واصطياد الجملة الضالة في آفاق الكتابة.

أمام عيني شاعرٍ مثل علي سفر، تلاقت خطوط عدة، منها ما هو قادم من تلك البلدة الوادعة على تخوم البادية والتي وصل منها قبله شعراء مثل إسماعيل العامود ومحمد الماغوط

وكان عليهم أن يرثوا تلك السلالة الشعرية الضاربة في عمق تاريخهم الأدبي العربي، والسوري منه على وجه الخصوص، الذي يمكن أن يصنّف كذلك بدءاً من نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. ولكن كيف يكتب القادمون من بعد الآباء المؤسسين، والشعراء السوريون بطبيعتهم أصحاب مشاريع تغيير جذرية أينما حلوا وفي أي وقت عاشوا؟

وأمام عيني شاعرٍ مثل علي سفر، تلاقت خطوط عدة، منها ما هو قادم من تلك البلدة الوادعة على تخوم البادية والتي وصل منها قبله شعراء مثل إسماعيل العامود ومحمد الماغوط، عنيتُ السلمية وقلعتها التي لم تتوقف عن بث روحها الثورية في عروق أبنائها، ثورة في الحياة والفكر وثورة في التدوين والخلق. وخطوط منها ما هو قادم من عتبات دمشق، حيث عاش علي سفر طفولته وصباه، على مقربة من الكنيسة المريمية وسور دمشق وبابها الشرقي. ومنها خطوط لا يراها الآخرون تربطه بذلك المنجز الذي حققه من فكروا بعلمية الكتابة في العالم، من دو سوسير وتلاميذه إلى رولان بارت وتزفيتان تودوروف، عبوراً إلى شعراء لم يكن من بينهم من تأثر نظراء علي سفر بهم، بينما كان هو بهدوئه يختار، على سبيل المثال، شاعراً مثل يانيس ريتسوس العصي على التقليد.

ويتابع الجبين في تقديمه ليسلّط الضوء على مسألة غاية في الأهمية، تدور حول الجدل -إن صحّ التعبير- وربما الصراع، الذي كان قائماً بين فريقين شعريّين شهدهما عقدا ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي؛ فريق كان يظنّ أن فنّ الشعر بإمكانه أن ينشأ عبر "دورة تدريبية" أو "ورشة عمل" مثله مثل أي "صنعة" أخرى، وفريق ثانٍ تمكّن أن يشقّ طريقاً جديداً نحو الإبداع الحداثوي، فجاء ساطعاً كشمس ظهيرة الصيف.

وتحت العنوان الفرعي: "ظلالٌ آيبة"، كتب الجبين:

انهيارات هائلة لم تشأ التسعينيات، زمن صدور "بلاغة المكان"، إلا أن تفتتح معها عصراً عشناه في سوريا، لا يخلو من شعراء ولكنه كان فقيراً بالمشاريع الشعرية. صدمة الوعي العربي بغزو العراق للكويت وحرب الخليج وزوال الاتحاد السوفييتي والمنظومة الشيوعية والتفكك الكبير لجميع الأحزاب السورية المعارضة، وظهور التطرّف الديني، وحملات الاعتقالات التي طالت كافة قطاعات المجتمع السوري وانتماءاته الفكرية والسياسية. ترك الدكتاتور الأب سوريا لشعرائها الشباب، آنذاك، جثة امرأة جميلة مثخنة وغائبة عن الوعي. فمن أين يومئذٍ، ستأتي الكتابة الجديدة وإلى كانت أين ستمضي؟

بعض محامي الشيطان الأدبيين، قالوا للشعراء الجدد وقتها: عليكم بالبساطة، دعوا الأفكار الكبيرة، كالحرية والأمل والعدالة والغد جانباً، واكتبوا عن البنطال والحذاء محلول الرباط والجنس

بعض محامي الشيطان الأدبيين، قالوا للشعراء الجدد وقتها: عليكم بالبساطة، دعوا الأفكار الكبيرة، كالحرية والأمل والعدالة والغد جانباً، واكتبوا عن البنطال والحذاء محلول الرباط والجنس، ولا بأس بالخواطر البدائية، لماذا لا تقولون إنها قصائدكم الجديدة؟، ولنطوِ عصراً من الشعر الغاضب الذي بدأه شعراء الستينيات في سوريا وتألق به جيل السبعينيات، ونفتتح عصر يوميات الحياة المنثورة.

فتلقف عديمو الموهبة تلك الوصفة، واستغلها أبطال العلاقات العامة ولاعبو الأكروبات ومهرجو السيرك، ونبق شعراء مثل الفطر في الأرض السورية لا يعلم أحد من أين جاءوا ولا كيف سيدافعون عن قصيدتهم بغير ذرائع الابتعاد عن الأيديولوجيا، والتفرغ للحبيبات اللواتي يتركن الشعراء في الطريق ويمضين خلف الشجرة لتصليح المكياج، والحقيقة أن الهدف الوحيد من ذلك كان إبعادهم عن الشأن العام والحياة الحقيقية للسوريين.

لكن علي سفر اختار أن يكتب عن حبيبة أخرى، تتلخص فيها كل المعاني وتنهال من سمائها كل الشحنات الشعورية، اختار أن يكتب عن دمشق.

هكذا رأيت “بلاغة المكان” حين صدر، انحيازاً للمكان، بوصفه أكثر من مجرد مكان. ونفوراً من الوصفات الجاهزة، بوصفها رديئة في غالبها، وبحثاً عن تفاصيل جديدة في مسار حضاري مشت عليه خطى لم يزل أثرها شاخصاً للعيان، لكن، فقط، لمن أراد أن يبصر ويرى بعيني قلبه أولاً.

"مضى وقتٌ وأنتَ هناك، تظن لكَ موعداً، قادمٌ ما يأتي، وترى من بعيدٍ وإثرَ الظلال الآيبة وجهاً، يعلمك الحبَ والموتَ..، يزور معك الأمويَ والحكايةَ في النوفرة، ويلغي مواعيده للسفر".

كأنه يصف ظلالاً راجعة تعبر الحارات الحجرية القديمة، حيث رذاذ دائم مقيم من ماء الفيجة الدمشقي السحري، رذاذ كغيم غير مرئي يلامس وجهك وأنت تتقدم نحو ذاك الوجه الذي تراه.

انظر إليه وهو يكتب "اختفت الحدود ذاتَ وقتٍ بين حجاز الورق وطابع المجد الأخير". ومع مقطع كالذي قرأته قبل ثوانٍ، سوف ترى أنه ليس بلا دلالة أن يضع علي سفر كلمات شاعر سانت لوسيا "ديريك والكوت" عن حلم العقل الذي استولد وحشه، علامة على الصفحة الأولى من “بلاغة المكان”، والكوت الذي كتب يوماً:

"الشرفات، فيها صفحات البحر

ما هي إلا كتاب تركه مفتوحاً

سيدٌ غائبٌ

في منتصف حياة أخرى

أبدأ هنا من جديد،

أبدأ حتى يصير هذا المحيط

كتاباً مغلقاً، ومثله مثل مصباح،

تخبو فتائل القمر الأبيض".

هي ذات العلاقة مع المكان، حين لا يعود الأخير جغرافياً، بل هو فضاء للمعرفة والشعور وللحلم أيضاً، مثلما يكتب علي سفر في غلالات الجامع الأموي “الحمام الهارب المصقول كعين الرمل. ثمةَ عريٌ يناسبُ البخنقَ واللغةْ، أجدُهُ وليس لي سوى الدخول، اتبعُ الفاصلةَ الموسيقية الأولى وراء خطو المؤذنِ حين يدنو شيئاً فشيئاً من القرارْ. قبة النسرِ والطيف الأبدي للإله”. أو مثلما يفعل حين يرى ذاته على كسور مقبرة الدحداح "رداءً أحمرَ علّق بالشاهدةِ".

خبزُ الأمسياتِ البهيةِ

ويتابع الجبين: تبدو هذه القصائد التي يكاد عمرها يبلغ الثلاثين عاماً، تدوينات طازجة، كتبت هذا الصباح، لكن صاحبها، من حينها، كان يستعجل الغد، وكان يبحث عن آخرة للأغصان والاتجاهات:

"وفي هاتيكَ البرهةِ لم تأتِ الآخرة. عجزتْ الكنائس عنها، فزعتْ ومالتْ الأغصانُ كما الاتجاهات. وقلتِ عن التقاطع أنه الملاذُ، نُحِتَ من الخشب وغطاه الطين. لها وله الأعمدة الضوئية العابرة على طريق المطار والتقاطع الخرافي للدويلعة وطريق جرمانا، طفلٌ عصا والديه في يوم القيامةِ، وأنجزَ ما لديهِ من مهماتْ".

يا لهذا الرحيل المحزن الذي يجعلك علي سفر تتذوق مرارته وأنت في المكان ذاته!

"كانت له الخوالي من الحارات ويترك إذ يستذكرُ كُلَ الحقول التي أمستْ ظلالاً للبيوتْ.

منذ التقاطع حسمَ بالعينين الامتداد، جرى صوب الغوطة وعند الجامع ركعَ".

وعند الزوايا المتباعدة المتقاربة من تضاريس دمشق، يجد علي سفر تلك الصورة القادمة مما لم يحدث بعد “بذاءةُ رهبان الحرب لا تكفي حين تأيقنَ اللون في النافذة وتغاوتْ كنائسُ هذا البلد. أهبطُ من اللوحةِ المتفسخةِ، لا معجزة ولا مجد”.

جيل شعري لم ينج منه إلا القلة ممن عرفوا عن كثب رسالة الشعر وماهيّته، ولم ينجرفوا خلف الرداءة باسم الانتشار. وبالنسبة إليّ، كواحد من هؤلاء، شارك معهم، وشهد عليهم، ما زلت مؤمناً أن انحطاط اللغة الأدبية انحطاط عميق في الذات والأفكار والقيم. وهو ما لم يقبل به علي سفر، مع أنه كان ولم يزل خياراً سهلاً لكن ليس على من يريد أن يترك أثراً في مدوّنة الشعر السوري التاريخية.

لذلك كله يبدو “بلاغة المكان” مفتاحا وضعه علي سفر لذاته، منه عبر إلى جسر من ضباب قاده إلى سحر الصورة، فكانت الكاميرا صديقة للشاعر، كما هي الكلمات. لكنه بقي جسراً طويلاً فتنته أن لا أحد يريد أن يرى نهاياته، يعبر من "طالع الفضة" إلى حجارة قاسيون ودرجات النوفرة.

ولأنه كتابُ متحرّر من بعده الزمني الذي كتب فيه، لا يدعو شعرٌ كالذي تقرأه في “بلاغة المكان” إلى الحزن، ولا إلى حنينٍ غامر، مثلما يفعل الشعر السوري، زمن المأساة. لكنه يتركك تتساءل طيلة الوقت عن ذلك الخبز البهي في تلك الأمسيات الشتائية البعيدة البعيدة في دمشق. هل يعود يوماً ليعيد بلاغة ذلك المكان؟

إبراهيم الجبين- ألمانيا 2019

اقرأ أيضاً: شعراء في ظل التراجيديا السورية.. قراءة في الشعر السوري وتحولاته

مختارات من نصوص الكتاب

ساروجة

عند الخديعةِ تقف الظلالُ وليس ثمة ما يدعو النور لأن يقارعَ خادعَهُ.

في زاوية العتمةِ صبَ الميتُ ماء روحِهِ، وسقانا ذاتَ قيظٍ إبتسامةً من طيفِ كنزه الغالي، ومن عَرَجِ السواس إذ يدفع باللون دمعنا مما نعيشُ، ومما ترسِلُهُ محطات البريد.

جاء أوانُ القتل.

سُمِعَتْ ضحكات المعدن الصلد يأتي، يُقَلّمُ السورَ مما صنعه الجدُ العاشرُ للشام، ينحو به إلى منبته، كيفَ يعادُ هذا الصخرُ وكيف تعودُ البيوت؟

هل أستطيعُ رؤياكِ والخلفيةُ زالتْ وما بقي سوى الظلال؟

ها أنذا أبلغُ النقطةَ الحرجةَ من حكايتكِ وليسَ لديَّ ذاكرةٌ.

لا أصبحُ نوراً، ولا أشربُ.

وحين يأتي البريدُ أعتذرُ.

أكتفي من الغيابِ ببقايا مكان!

دمشق

الجامعُ الأموي

وهذي القباب نهودٌ اقتنصت ذات ركوعٍ، وإذا المآذن مدى الجسدِ يدخلُ الخادم الغزال في الوهجِ الفتّان للدعاء، ويكون النبيُ طيفاً، مالَ الفجرُ عليه وأقصاهُ، فباتَ في النوفرةِ يُبشّرُ، ورأسُ الحسينِ حكايةُ المساء!

في العينِ تتمردُ بقايا رُمحٍ عربيٍ،

تتقمصُ رمية رمّاح أو تنقذفُ.

ولا تذرف سوى هسيس الصحراء في حمأة الودِ، يعانقُ الأعمدة الروميةَ، ويتلو سُرَةَ العينِ، سورةَ الدمِ وهدهدةِ الحمام.

الدمَ المعتقَ في دنِ نائبةِ التاريخِ المُعادُ كالسبحة.

الحمامَ الهاربَ المصقولَ كعين الرمل.

ثمةَ عريٌ يناسبُ البخنقَ واللغةْ.

أجدُهُ وليس لي سوى الدخول، أتبعُ الفاصلةَ الموسيقية الأولى وراء خطو المؤذنِ، حين يدنو شيئاً فشيئاً من القرارْ.

مشهدٌ بلاغيٌ في إنحناءة الهلال وحلمة المئذنة.

قبةُ النسرِ والطيف الأبدي للإله!

دمشق